La Grotte Cosquer (chroniques phocéennes 1)

On entre en ce lieux un peu comme si on allait s’y recueillir. Tout y est configuré et scénarisé pour produire un sentiment d’étrangeté inquiétante (pour ne pas tout à fait parler de façon freudienne), depuis l’imposant monument qui abrite le musée, à l’ascenseur d’apparence vétuste, et aux couloirs faussement mal éclairés. Le fait d’être obligatoirement équipé d’un audio-guide et de prendre place à bord de petits véhicules hydropulsés contribue à impose un silence respectueux. Mais le tout est associé à un aspect ludique et festif: on est convié à la fête foraine du paléolithique, comme si Henri Cosquer lui-même nous emmenait visiter la grotte qui porte son nom.

En 1991, c’était la cinquième fois que le plongeur professionnel arrimait son bateau, le Cro-Magnon (c’est trop mignon et ça ne s’invente pas) en face de la calanque de Sormiou. Il avait repéré, à 37 mètres de profondeur, une entrée qui l’intriguait, et, jusqu’à présent, il n’avait pas réussi à savoir si l’étroit boyau de 136 mètres de long débouchait ou pas sur quelque chose. Enfin, il y parvint, un peu au péril de sa vie, et son premier sentiment est également le nôtre en découvrant le lieu : une cathédrale naturelle de roche et de silence.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

Pendant des milliers d’années, à la façon d’une musicienne neurasthénique qui répéterait jusqu’à l’obsession la même touche de son piano ou pincerait la même corde de son violon, l’eau a imprégné le calcaire jusqu’à le fissurer et l’obliger à se répandre en un filament mi-liquide mi-solide et composer sa symphonie minérale de stalactites et de stalagmites. Parfois ce sont des concrétions à plusieurs étages, boursouflées, impensables, impossibles. Tel est le décor.

Puis, un jour, par le plus grand des hasards, au cours d’une de ses visites auxquelles le plongeur conviait ses proches amis, « Venez voir ce que j’ai découvert sous le niveau de l’eau ! », Henri Cosquer pose sa lampe de plongeur sur un rebord pierreux, et voilà que, sur le mur en face, le rayon lumineux fait émerger la trace d’une main humaine peinte au pochoir avec un colorant rouge : ainsi l’homme du Paléolithique faisait-il un signe de la main à l’homme du XXè siècle, le gravettien attirait-il l’attention de notre contemporain.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

C’est de cette façon aussi que nous découvrons, au cours de notre déambulation aquatique, soulignés par des rayons de lumière, mis en évidence par une projection colorée, quelques uns des 500 dessins et gravures qui recouvrent les parois de la grotte.

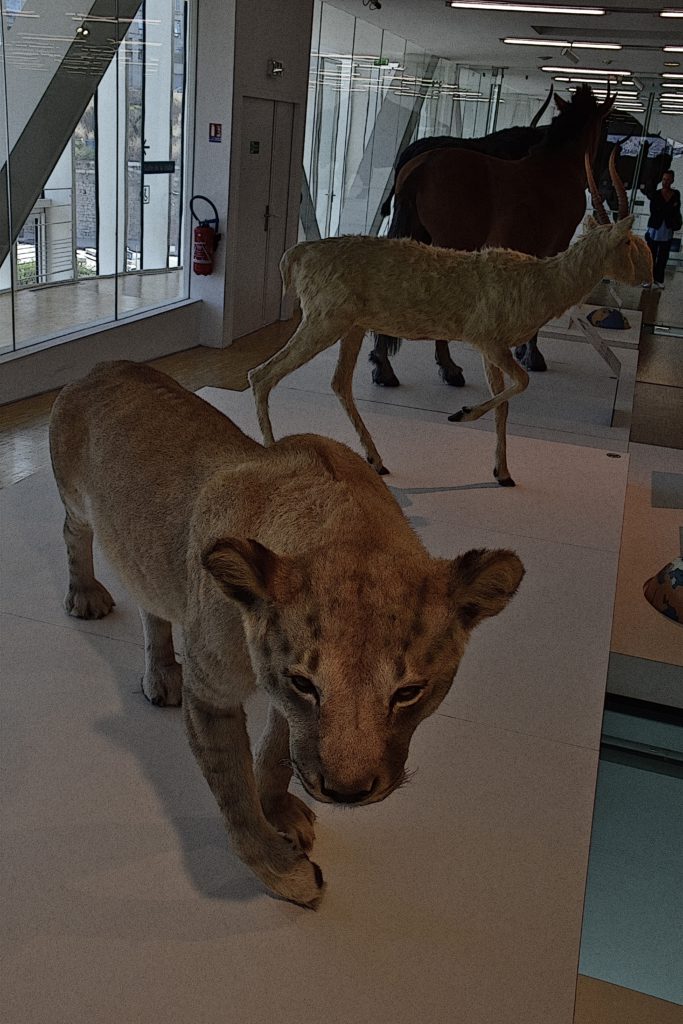

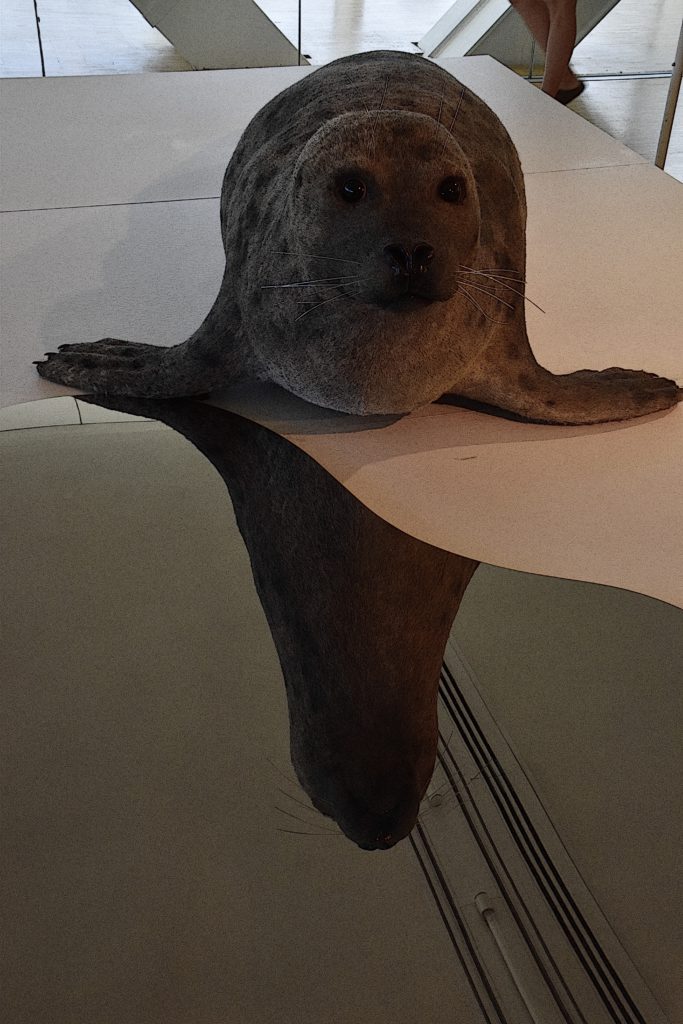

Ce qui retient l’attention, ce sont les thèmes. Énormément d’animaux, ceux classiques que l’on trouve dans d’autres grottes : cheval, bison, bouquetin ; d’autres, plus surprenants, voire totalement inattendus : pingouin, saïga, phoque… Presque aucune représentation humaine mais essentiellement des symboles : mains, vulves ou phallus. Comme si l’homme lui-même ne s’estimait pas essentiel.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

Ce qui retient également l’attention, c’est l’extrême raffinement du trait, l’habileté de la représentation des postures, l’élégance indéniable des détails. Les artistes n’ont pas hésité à utiliser les caractéristiques des parois qui leur étaient offerts : un peu comme dans l’art contemporain, non seulement le support se devine mais il dicte l’œuvre. Les creux, les bosses, les taches, les défauts, les marbrures, les zébrures ont donné naissance à un œil, un dos, une cuisse, une silhouette, un animal tout entier. Ainsi les artistes rendaient-ils hommage aux caprices de la nature comme si celle-ci, la nature, leur offrait son aide créatrice : c’était l’alliance de l’homme et de la pierre, l’amitié de l’humain et du minéral.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

Les gravettiens occupèrent ces lieux entre 34000 et 22000 avant notre ère, suivis par les épi-gravettiens, entre 22000 et 10000. Ils se tenaient dans la grotte pour la décorer, dans un but sans doute cultuel, mais ils ne l’habitaient pas : les traces de noir de fumée, ou de mouchage de torche, attestent de leur présence prolongée. A cette époque, ils accédaient à la grotte grâce à l’ouverture découverte par Henri Cosquer mais cette ouverture se trouvait largement au dessus du niveau de la mer (environ 125 mètres sous le niveau actuel). Puis, aux environs de 10000 avant notre ère, avec la fonte des glaciers, l’eau a bouché l’entrée de la grotte et l’a immergée, environ aux deux tiers. Ce qui explique l’étonnant état de conservation des peintures rupestres.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

Mais, de nos jours, avec le réchauffement climatique, le niveau de l’eau est en train de monter : si, comme on peut le redouter, celui-ci atteindra 80 cm dans les 100 prochaines années, ce sera la fin de la grotte. La mer avait protégé les œuvres mais, à cause de la folie des hommes, la mer va sans doute les détruire. Et la reproduction de la grotte Cosquer que nous visitons pourrait ainsi devenir l’ultime trace de l’existence même de la grotte. Dans l’univers de la grotte, nos ancêtres avaient cherché à marquer leur inscription dans le monde sans pour autant vouloir le dominer, s’immerger et non coloniser : belle leçon que nous aurions tout intérêt à reprendre à notre compte.

La Grotte Cosquer, Marseille © photo Alain Girodet

A noter qu’en sortant de l’expérience, un musée très bien fait nous présente quelques uns des animaux que les gravettiens pouvaient connaître et qu’au sortir du bâtiment on trouve, amarré au quai, le bateau d’Henri Cosquer.

Pour visiter la Grotte Cosquer, visitez son site.

Grotte Chauvet, l’aventure scientifique s’expose à Paris