Chroniques lisboètes (6/7) : le Musée du Fado

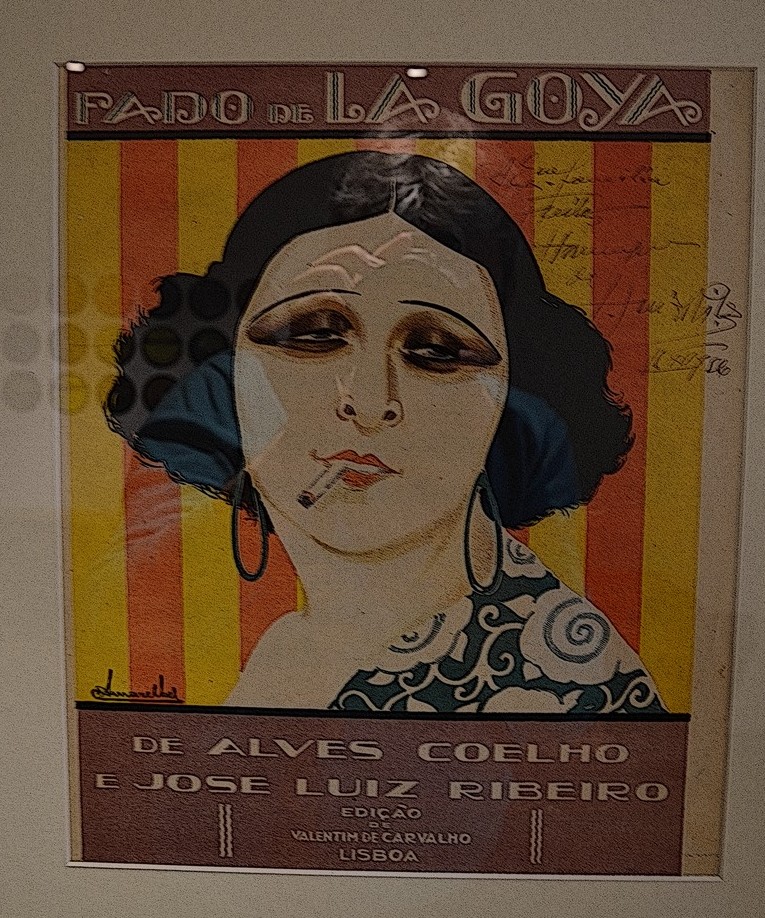

On ignore au juste de quelle manière et pourquoi il naquit : mais qui peut savoir d’où viennent le vent et la pluie ? Les premières traces de son apparition remontent au début du XIXè siècle, un peu après la tentative d’invasion de l’armée napoléonienne. A l’époque, le Fado, cette musique, ce chant, cette façon de pleurer en rythme et dans l’harmonie, vit un peu de partout dans la société : les fêtes, les bars, les places de villages.

Il y a même un Fado caché, lors des carnavals : un Fado subversif qui dit l’air du temps, les plaintes des miséreux et leurs aspirations. Mais, très vite, le Fado trouve refuge dans les ports, les cabarets, les lieux mal famés et les maisons closes. C’est que, à la façon, ailleurs, du blues, du jazz et du tango, le Fado devient la voix de ceux qui n’ont pas de voix.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

Le Fado, étymologiquement, c’est le « fatum » des latins, le destin. C’est tout ce qui maintient l’être humain debout d’espoir, de désir et d’envie, et tout ce qui le maintient penché de tristesse, de renoncement et de tragédie. Il est étroitement associé à l’idée bien portugaise de « saudade », cette nostalgie indéfinissable liée à la vie, au temps qui passe, à la mort qui pousse, à l’absence d’amour ou bien aux dangers de celui-ci.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

Il fait son apparition dans les beaux-arts, comme s’il bénéficiait d’une sorte d’authentification, avec l’incontournable O Fado de José Malhoa (1910) qui, en même temps, fige une image stéréotypée de cette musique : l’homme à droite pousse la chansonnette en s’accompagnant à la guitare portugaise et en prenant un air inspiré, tandis que la femme, à gauche, évidemment prostituée compte tenu de sa tenue et de sa posture avachie et languissante, l’écoute avec un ravissement mélancolique.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

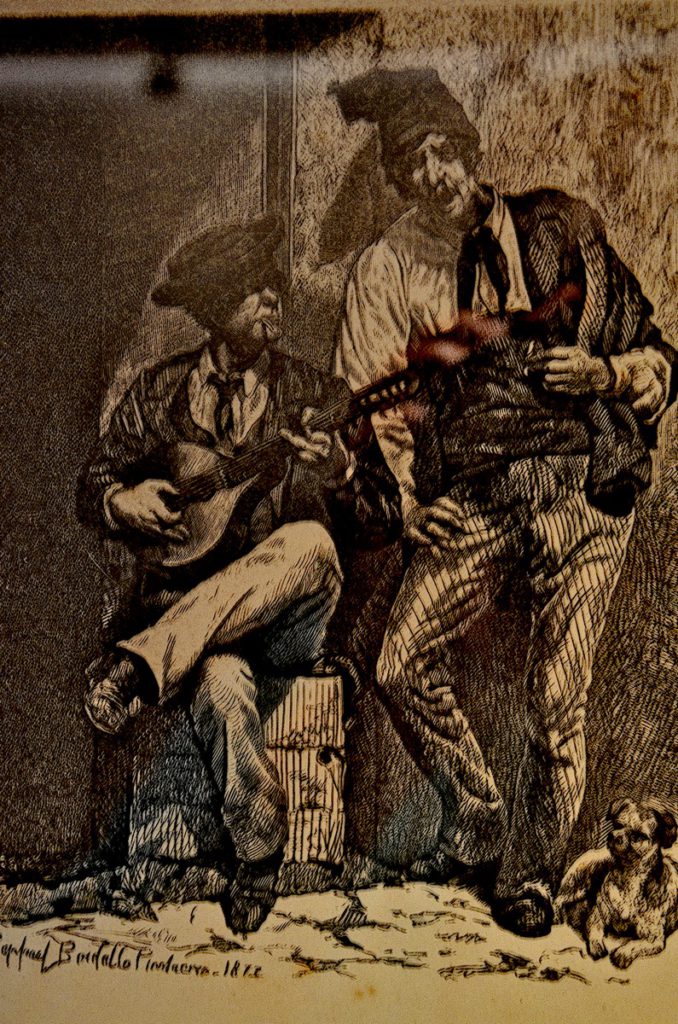

Fadistas, la gravure au burin de Rafael Bordalo Pinheiro (1872) ancre encore davantage la pratique musicale dans le monde interlope des mauvais garçons et des lieux louches. Quant à l’huile de Constantino Fernandes O Marinheiro, datée de 1913, elle vient ponctuer la mythologie du genre : sur le pont du bateau (on est dans un milieu maritime et le départ pour la pêche appartient au quotidien) un marin tient à la main une lettre, sans doute cent fois relue et sur laquelle il semble méditer, le regard perdu et lointain, tandis qu’à ses côtés, résonnent les accords d’une guitare portugaise joué par quelque compagnon d’aventure. Le Fado, c’est cela, cette absence de l’autre, ce poids du passé, cette peur de la perte, mais l’envie de chanter.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

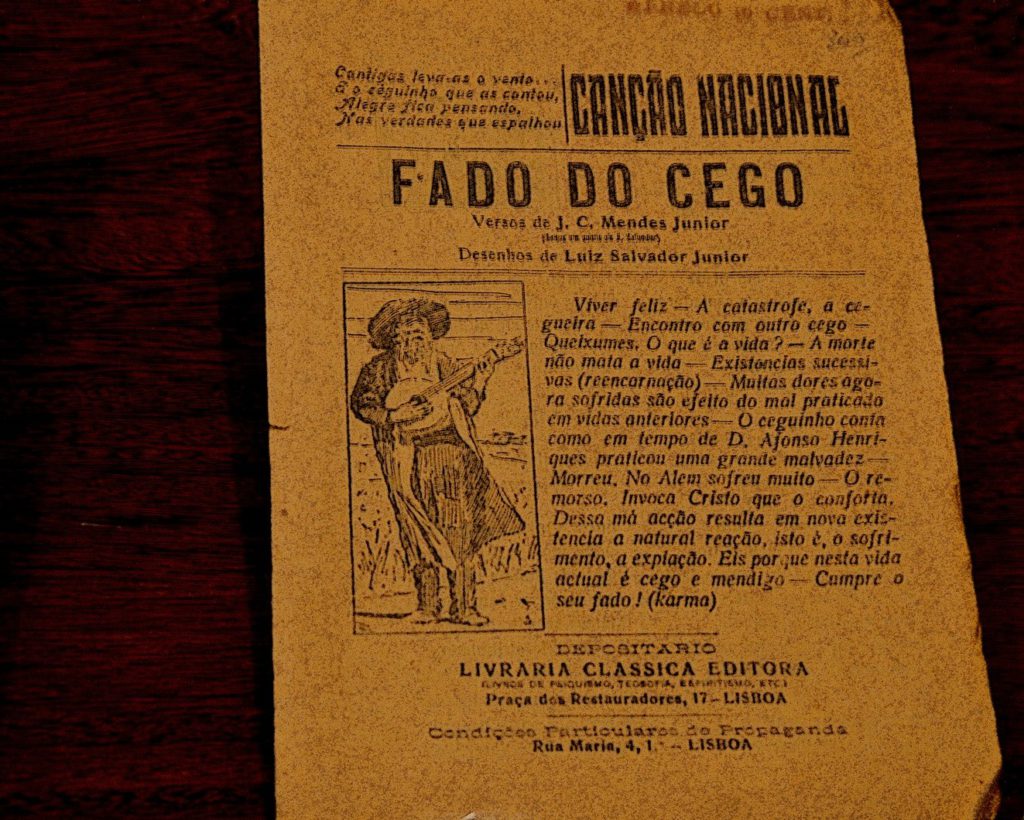

En ces temps premiers, bien qu’on manque cruellement de témoignages, le Fado disait sans doute la misère, la colère, la peur de Dieu et du diable. Ce sont propos de révolte et d’hérésie. Le pouvoir militaire y mit bon ordre et la dictature s’ingénia très vite à affadir le Fado. L’Estado novo s’était peu à peu mis en place après le coup d’Etat du 28 mai 1926 et, à peine un an plus tard, le décret-loi du 6 mai 1927 vint donner le coup de grâce à la liberté de chanter pour quarante ans. Les règles deviennent très précises, les artistes sont tenus de posséder une carte d’usager et un costume distinctif, les musiques sont clairement codifiées et les textes doivent passer par la censure officielle : on trouve ainsi dans le musée des exemples de textes rejetés et de textes acceptés avec les tampons d’origine. Lesquels textes, entre autres, doivent adopter la forme figée des dix couplets de quatre vers chacun.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

Les paroles du Fado étaient, avant la dictature, la plupart du temps anonymes et transmises par la tradition orale. Tout change. L’avantage c’est de voir surgir toute une génération de poètes populaires : Henrique Rego, Joao da Mater, Gabriel de Oliveira, Carlos Conde. Par la suite, les paroliers de Fado gagneront leurs lettres de noblesse : Alain Oulman, David Mourao, Pedro Homen, et d’autres.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

C’est un peu comme si la forme se figeait, comme si le contenu était réglementé et aseptisé, mais qu’au final le Fado s’en remette et qu’il s’épanouisse malgré tout. L’instrument d’accompagnement, lui aussi, connait sa forme quasi définitive et obligée dans les années 20 et 30. Telle la guitare portugaise de Luis Carlos da Silva, construite en 1920, qui nous est présentée dans l’exposition : la tête en forme de queue de paon, les 73 cm de hauteur totale dont 38,5 pour le corps, la largeur de 34,4, la hauteur de chevalet d’1,5 et, bien sûr, le jeu des deux fois six cordes. L’instrument traditionnel gagne son fameux son, si particulier, quelque chose qui sonnerait comme un intermédiaire entre la guitare de flamenco et la mandoline italienne.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

Curieusement, la Révolution des œillets, en 1974, n’a pas tout de suite réhabilité le Fado. Pour les libérateurs, sans doute, le Fado passait-il pour une forme vieillotte et le symbole compassé du monde ancien.

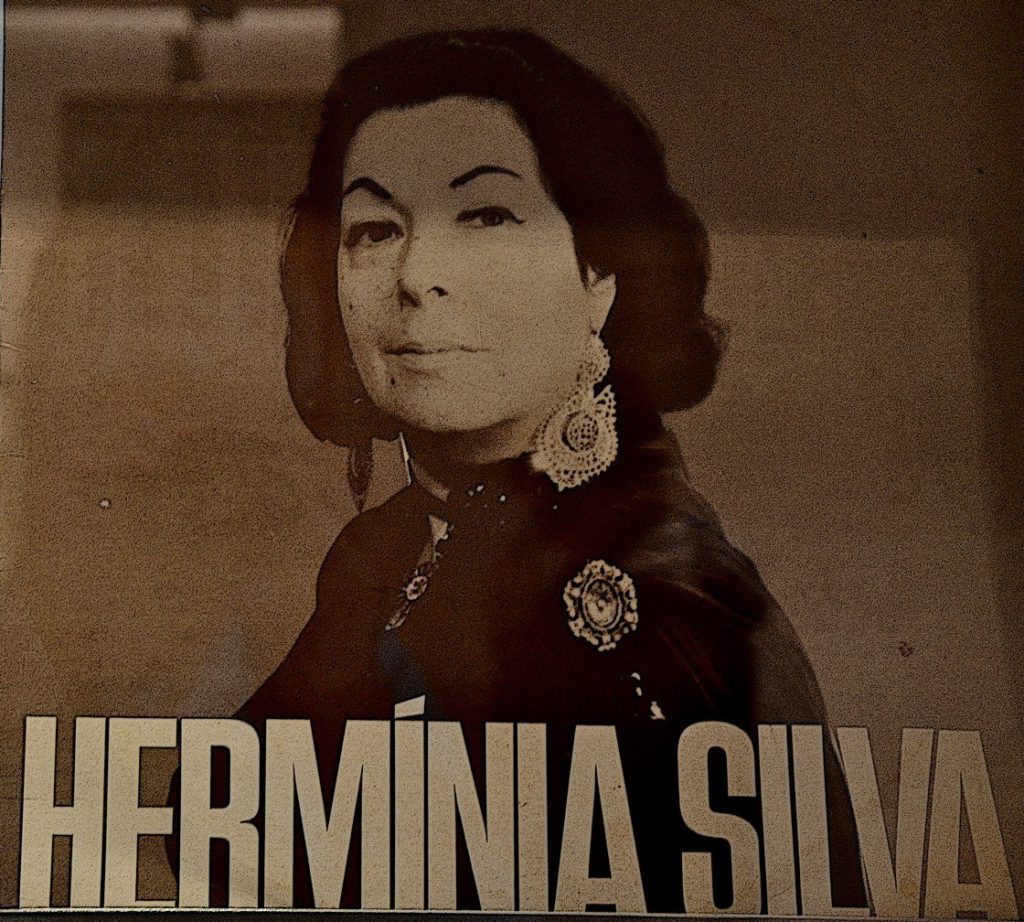

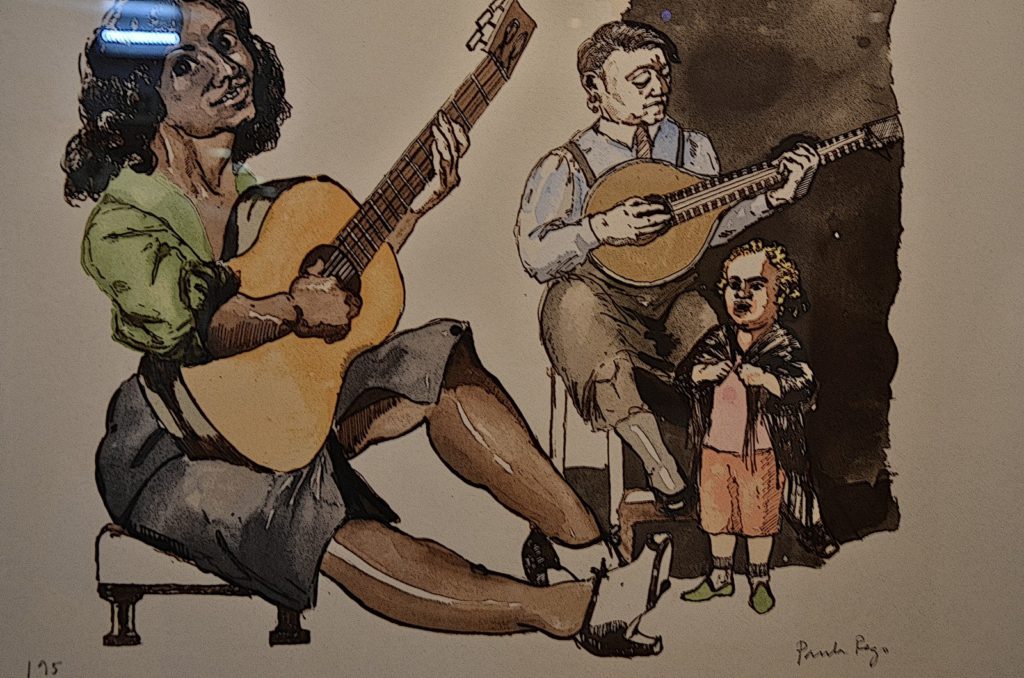

Il fallut bien des efforts aux Fadistas pour rendre au Fado sa gloire d’antan. Et bien sûr, à ce renouveau, participa amplement la diva du Fado que fut la grande Amalia Rodriguez. Le retour en grâce du Fado est bien illustré par l’impression sur toile de Paula Rego, sobrement intitulée Fado, et qui date de 1995.

© photo Alain Girodet / Musée du Fado, Lisbonne

Le Fado, on l’entend dans tout le musée, les occasions sont multiples de se baigner dans cette musique grâce à de très nombreux extraits sonores et vidéos. Le Fado c’est une plainte, un cri, une larme qu’on étire à l’infini. Sur une basse régulière qui ponctue le passage du temps, le chant s’élance de façon cahotante jusqu’aux cieux, comme on ferait sa prière à voix haute ou qu’on parlerait de Dieu avec les anges : de quoi nous réjouir l’âme.

Musée du Fado, 1 largo da Chafariz de Dentro, Lisbonne

Chroniques lisboètes (5/7) : Paula Rego et Adriana Varejao à la Fondation Calouste Gulbenkian