Chroniques lisboètes (4/7) : Dans les pas de Fernando Pessoa

Il reste si peu de choses de Fernando Pessoa, que ce soit sur la place de Sao Carlo ou bien dans l’appartement de la rue Coelho da Rocha. C’est qu’on ne résume pas un homme comme Pessoa en quelques objets ou en quelques lieux.

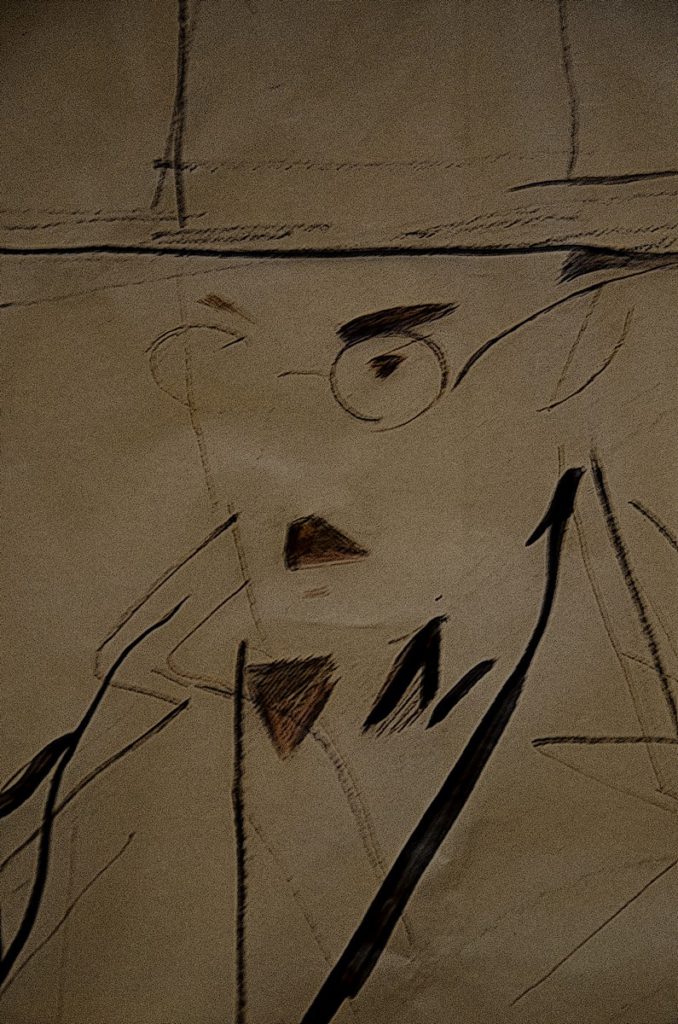

Il aura traversé sa vie, Fernando Pessoa, (on le voit sur l’une des photos) caché derrière son chapeau mou, ses lunettes rondes et sa courte moustache à la Chaplin, avec le même sens du néant que Samuel Beckett, la même angoisse au cœur que Franz Kafka et la même obstination au travail que James Joyce : les trois géants de la littérature pour lesquels il eut, sans doute, éprouvé un sentiment de fraternité.

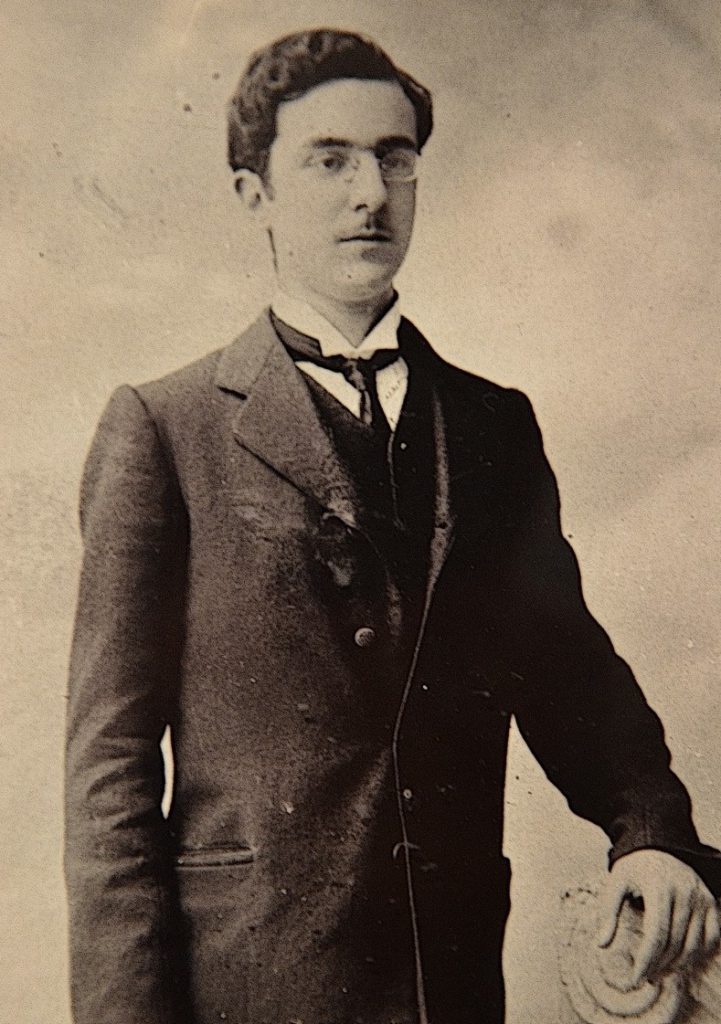

Le jeune Fernando Pessoa © photo Alain Girodet

Pessoa est né à Lisbonne, le 13 juin 1888, dans une maison qui fait face à l’Opéra de Lisbonne : difficile de mieux signifier que sa vie sera une éternelle musique aussi dramatique que spectaculaire. Il ne reste aujourd’hui qu’une plaque sur le mur, et une bien énigmatique, et très discutable, statue de bronze supposée le représenter avec un livre à la place de la tête.

Son père, Joachim, meurt quand il a 5 ans. Perdre si tôt son père, c’est perdre ses repères, l’auteur de ces lignes peut l’attester pleinement. Le premier poème connu de lui date du 26 juillet 1895. Fernando a 7 ans, et son texte est intitulé A minha querida mama (À ma Chère Maman). Cette chère maman, en décembre de la même année, va épouser Joao Miguel Rosa, consul portugais à Durban. Par la suite, le couple donnera naissance à cinq enfants.

Fernando Pessoa à gauche, aux cotés de sa mère, de son beau-père et des ses demis frère et sœur © photo Alain Girodet

Une photo de famille le représente avec sa mère (il se trouve naturellement à ses côtés), son frère (au milieu), son beau-père et sa sœur Henriqueta Madalena. La photographie date des vacances à Lisbonne en 1901 quand Fernando avait 13 ans. Il porte sur son visage un masque de tristesse profonde : certes, personne ne sourit sur les photos, c’est l’une des marques de l’époque, mais Pessoa est un enfant sombre.

Entre 1896 et 1905, de l’âge de 8 ans à l’âge de 17 ans, Pessoa vit à Durban, en Afrique du Sud. Il retourne définitivement au Portugal en 1905, pour y étudier la littérature à l’Université de Lisbonne. Mais très vite, et pour des raisons que l’on ignore, peut-être pour participer aux frais de la famille restée en Afrique du Sud, il se met à travailler. Il œuvre alors, en free-lance, comme traducteur pour une douzaine de petites entreprises mais se réserve du temps pour sa propre production littéraire. Car il écrit, depuis toujours, et si le premier ouvrage publié l’est à compte d’auteur, (c’est un mince recueil de sonnets en anglais) il obtient néanmoins quelques échos dédaigneusement favorables dans le Supplément littéraire du Times et dans le Glasgow Herald.

Toujours présent dans les rues de Lisbonne © photo Alain Girodet

Pessoa a vingt ans et, on le voit sur une photo, c’est un enfant qui porte une moustache pour avoir l’air d’un adulte : il est engoncé dans son costume trop rigide, trop sombre, trop près d’un corps dégingandé et sans attrait. A Lisbonne, Pessoa occupa divers logements avant de louer l’appartement de la rue Coelho da Rocha en 1920 pour y recueillir sa mère, laquelle venait de perdre son mari.

Lorsque Fernando était petit, sa mère possédait un joli cahier d’anniversaire qui a été conservé par le musée : elle y notait les dates de naissance des proches et des membres de la famille. Sur une page, Fernando, il n’avait pas encore cinq ans, avait écrit le nom d’un de ses amis imaginaires : le chevalier de Pas. Tout Pessoa est déjà présent en germe dans cette invention : un titre de noblesse mais l’absence de nom. Le signe de l’élégante supériorité de l’être mais le pressentiment du néant. Chevalier, certes, mais de ce qui n’est pas.

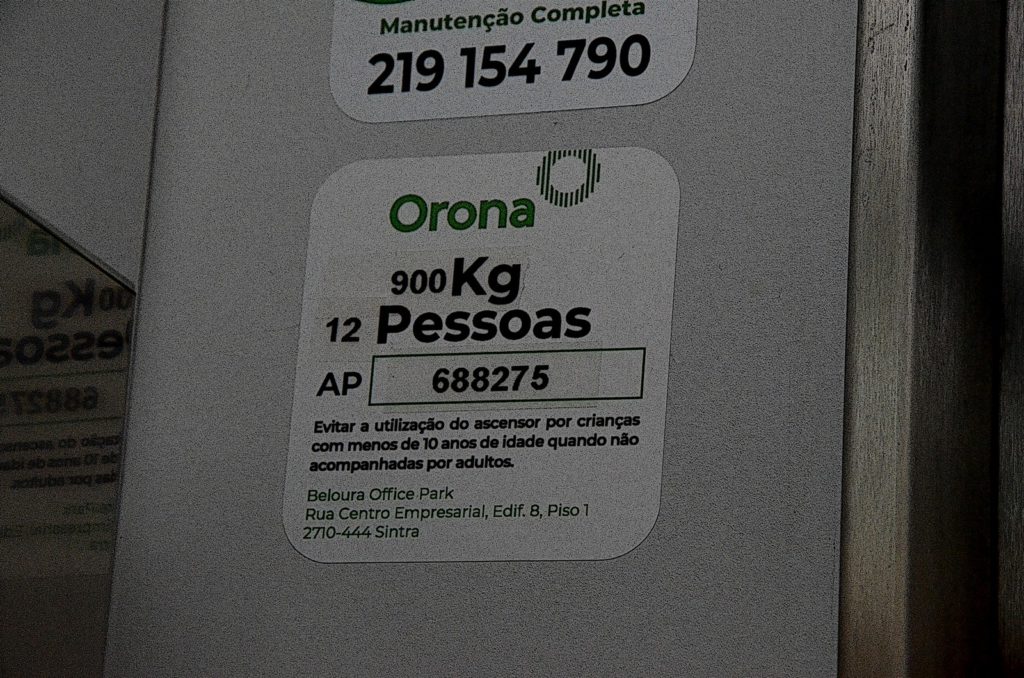

© photo Alain Girodet

D’ailleurs le nom même, Pessoa, signifie Personne en portugais : une personne ou personne, quelqu’un ou rien. Un peu à la façon du célébrissime jeu de mots d’Ulysse face au cyclope, se déclarant personne, Pessoa n’était personne. Par une sorte d’ironie profonde du destin, dans l’ascenseur qui permet d’accéder au dernier étage du musée, une plaque de sécurité déconseille de dépasser la charge de douze personnes : « douze pessoas » !

Alors, sa vie durant, Pessoa va multiplier les « amis imaginaires ». Lui qui s’appelle Personne va convoquer un monde entier à son chevet : « Sou hoje o ponto de runiao de uma pequena humanidade so minha » (aujourd’hui, je suis le lieu de réunion d’une petite humanité qui n’appartient qu’à moi seul).

12 Pessoas = 12 Personnes © photo Alain Girodet

Toute l’œuvre de Pessoa est signée sous des noms d’emprunts, mais plus encore que des pseudonymes, ces noms d’emprunts constituent des hétéronymes : leur date de naissance diffère de celle de l’auteur (parfois même, ils sont morts), et cette date est déterminée par des calculs astrologiques complexes établis par Pessoa. Bien entendu, chacun de ces hétéronymes possède sa propre biographie distincte de celle de Pessoa et le corpus d’œuvre de chacun correspond à une cohérence thématique ou stylistique, surtout en ce qui concerne la poésie.

L’un d’entre eux, Bernardo Soares, l’auteur putatif de l’essentiel du célèbre Livre de l’Intranquillité, était considéré, par Pessoa, comme très proche de lui. Si bien que, dans cet ouvrage, Le livre de l’Intranquillité, certains fragments sont signés Pessoa tandis que d’autres le sont Soares. Bernardo Soares serait né, d’après Pessoa, à une date restée inconnue. L’auteur l’aurait rencontré par hasard dans un restaurant et le décrit comme un homme d’une trentaine d’années, mince, grand, pâle et souffreteux.

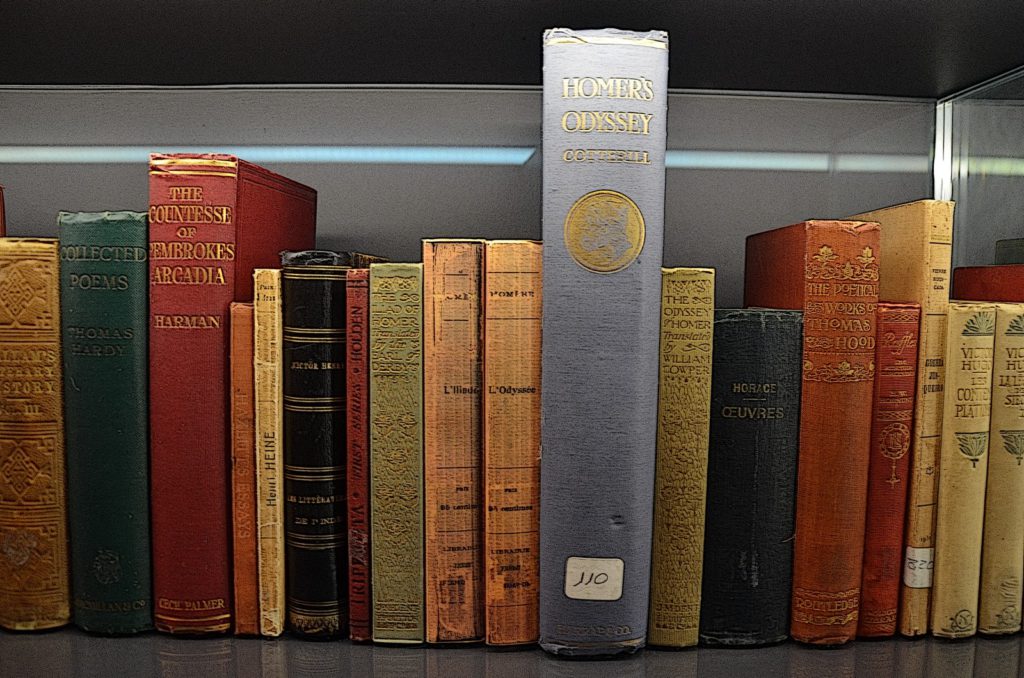

© photo Alain Girodet

D’après Pessoa, Soares aurait vécu et travaillé dans la rua dos Douradores, dans le Baixa. Son nom serait apparu dans les années 20 à la suite de la publication de quelques nouvelles. Pessoa considère Soares comme étant un semi-hétéronyme dans le sens où, à son avis, Soares serait une « mutilation » de la personnalité de Pessoa lui-même.

Alexander Search né à Lisbonne 13 juin 1888 comme Pessoa, son nom est écrit sur la page de titre d’un livre comme s’il en était le vrai propriétaire. Il l’est, ainsi, de 25 livres de la bibliothèque de Pessoa.

Caricature du grand poète © photo Alain Girodet

Ricardo Reis était supposé né à Porto le 19 septembre 1887, très précisément à 16 heures 05. Il aurait étudié dans une école jésuite, aurait appris le latin et se serait montré un excellent physicien. En 1919, il s’exile au Brésil à cause de ses idées monarchiques et il se serait intéressé au néopaganisme et aurait excellé dans une poésie de forme classique. Pessoa le fait apparaître dans les pages du magazine Athéna en 1924 où il publie les vingt Odes de Reis.

Alberto Caeiro né à Lisbonne le 16 avril 1889 à 13 heures 45. Il perdit ses parents très jeune et passa sa vie à la campagne, élevé par une grande-tante. Il était blond aux yeux bleus, et Pessoa le considère comme un véritable maître dans le domaine de la poésie. Son œuvre, Le gardeur de troupeaux, Le berger amoureux, Autres poèmes et fragments, est évoquée par Pessoa dans la revue Athéna en 1925. Caeiro est censé avoir perdu la vie en 1915, à l’âge de 26 ans seulement, à cause de la tuberculose.

Plaque sur sa maison natale © photo Alain Girodet

Et tous, et d’autres (25 recensés en tout), Bernardo Soares, Alexander Search, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, ont co-écrit l’œuvre de Pessoa. L’hétéronyme français de Pessoa se nommait Edouard Seul : tout un programme encore !

Dans un recoin du musée, une pièce étrange est tapissée de miroirs disposés de telle manière que le visiteur, en entrant, voit son reflet dédoublé à l’infini. Au mur, sur l’un des miroirs, cette formule de Pessoa : « Quantos sou ? » (Combien suis-je ?). Le dispositif scénographique invite ainsi le visiteur à côtoyer le malaise existentiel de l’auteur.

Combien suis-je ? © photo Alain Girodet

« L’homme doué d’une sensibilité juste et d’une raison droite, écrivait Pessoa, s’il se soucie du mal et de l’injustice dans le monde, cherche tout naturellement à les corriger d’abord dans ce qui le touche de plus près : c’est-à-dire en lui-même. Cette tâche l’occupera durant sa vie entière. » C’est à cette tâche sans doute que s’attelait Pessoa.

A cet homme aussi raffiné qu’un enlumineur médiéval mais aussi austère qu’un anachorète, on ne connaît qu’un seul et unique attachement sentimental. Il rencontra Ophélia Queiroz quand elle avait 19 ans et lui, Pessoa, 31. La jeune fille cherchait un emploi dans l’une des sociétés pour lesquelles travaillait Pessoa, et elle s’était, par conséquent, adressée à lui. Leur relation, romantique, passionnée, mais parfaitement platonique, se développa sous la forme d’un échange de lettres dans lesquelles ils se donnaient des surnoms tendres. Ils s’étaient rencontrés en 1920 mais se sont essentiellement écrit entre 1929 et 1931. « Je ne vous considère pas comme un homme ordinaire, et je n’attends de vous ni banalités ni futilités » écrivait Ophélia Queiroz à Pessoa le 30 septembre 1929.

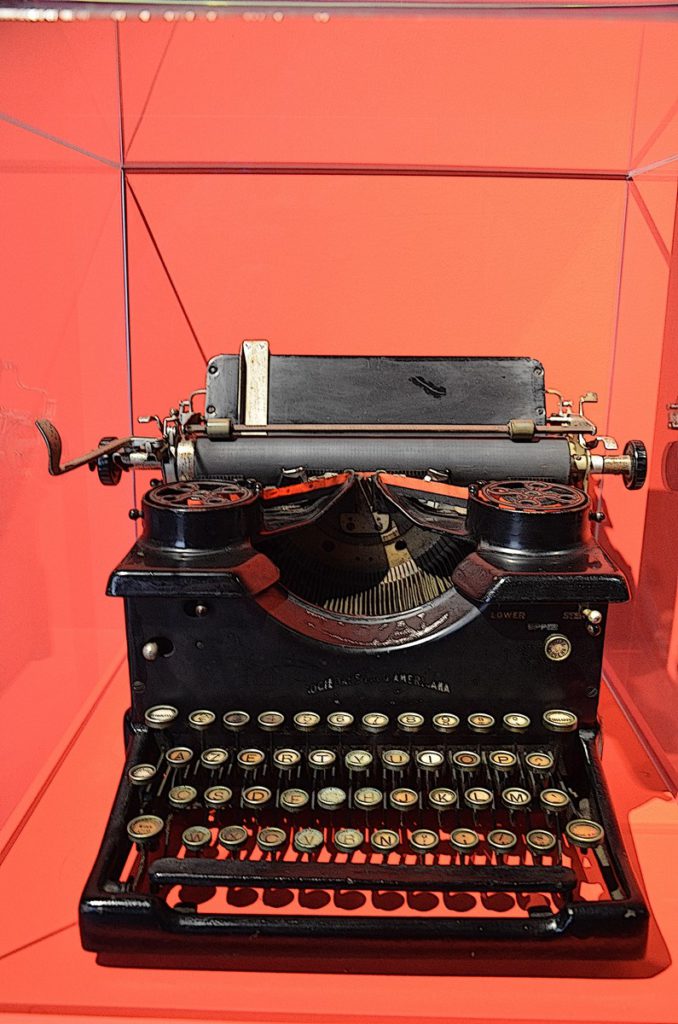

Sa machine à écrire © photo Alain Girodet

Mais, si Pessoa était réellement amoureux, ce n’étaient en réalité que des mots, de l’écriture, de sa machine à écrire (Royal 10 lower stenor numéro de série X437780). Et de la bouteille. L’alcool finit par l’emporter, le 30 novembre 1935, à l’âge de 47 ans, sous la forme d’une cirrhose du foie.

Il n’aura publié, de son vivant, que quatre volumes de poèmes en anglais et un livre plus important dans sa langue natale en 1934. Il a laissé derrière lui environ 30 000 textes non publiés qu’on a retrouvé dans une vieille malle et dont une majeure partie semble se rattacher au Livre de l’intranquillité. L’œuvre a été traduite en 40 langues et on ne compte plus le nombre d’éditions et de publications, surtout depuis 2005, date à laquelle l’œuvre est tombée dans le domaine public.

Une statue bien connue des Lisboètes, devant son café de prédilection © photo Alain Girodet

Pourtant, Pessoa est toujours présent à Lisbonne, à la terrasse du Brasileira do Chiado, où il semble inviter les passants à sa table pour savourer avec lui un dernier verre de Douro. Mais il n’est plus désormais, Fernando Pessoa, qu’une statue de bronze.

« Mon cœur se vide malgré lui, comme un seau percé. Penser ? Sentir ? Comme tout nous lasse, dès qu’il s’agit d’une chose bien définie ! »

Chroniques lisboètes (3) : le Musée Archéologique du Carmo