« Les Chrétiens du Kerala », un éclairage vibrant sur les racines chrétiennes du Sud de l’Inde

Interview du réalisateur Richard Martin Jordan à l’occasion de l’avant-première de son dernier film documentaire Les Chrétiens du Kerala.

Quel regard souhaitez-vous que le spectateur occidental porte sur les tensions religieuses évoquées dans le film ?

Un regard négatif pour toute l’Inde… Les Chrétiens sont 27 millions en Inde, plus de 2% de la population estimée à 1,454 milliard d’habitants. Certains d’entre eux sont qualifiés de « perturbateurs de la paix », de « terroristes ». Ils sont emprisonnés car ils revendiquent la libre participation de la société civile, à l’état de droit, ils prêchent la transparence électorale, dénoncent la corruption, le népotisme. Leur « délit » est d’appartenir à une « religion étrangère », de défendre des « valeurs séculières occidentales », d’être la religion de l’ancien colonisateur et de militer pour l’égalité des castes inférieures.

Chrétiens du Kerala © DR

Ces attaques sont implicitement approuvées par le premier ministre Modi. En comparaison avec l’Inde, la communauté chrétienne du Kerala est moins stigmatisée. Ici, les attentats terroristes de Bombay ou les pogroms contre les Chrétiens de l’Orissa sont des faits dramatiques lointains. Le Kerala est un exemple de cohabitation entre les différentes confessions. La population en majorité hindouiste compte 26 % de Musulmans et 19 % de Chrétiens. La gouvernance politique et l’économie du Kerala impressionnent le monde entier. Le taux d’alphabétisation y est le plus élevé de l’Inde, il se rapproche des standards européens. Le régime matriarcal, l’Église Catholique, et la campagne d’alphabétisation du gouvernement régional marxiste y sont pour beaucoup.

Pourquoi avez-vous choisi de traiter le sujet « Les Chrétiens du Kerala ? »

J’aime le Kerala, ses paysages luxuriants, ses couleurs vibrantes, ses sons, ses odeurs. C’est un personnage à part entière du film. J’ai voulu faire découvrir comment les traditions millénaires de l’ayurveda interrogent notre compréhension du corps, de l’esprit et de l’univers. Le Kerala est le miroir des questionnements spirituels, un carrefour de cultures et de croyances. Il révèle la richesse du Catholicisme et la fragilité de l’expérience humaine. J’ai voulu mettre en lumière le mouvement de l’âme à travers les récits personnels, les pensées, les interrogations, les doutes de tous les intervenants. Mon film illustre les grands mouvements de l’âme, qu’elle soit occidentale ou indienne, universelle.

Le réalisateur Richard Martin Jordan © DR

Pourquoi les nationalistes hindous suscitent-ils des tensions avec les Chrétiens d’Inde au Kerala ?

Oui, dans toute l’Inde les organisations nationalistes hindoues créent des graves frictions politiques et sociales, contre les communautés chrétiennes. Elles prônent l’hégémonie hindoue, à 100 % dans les 30 ans à venir. Les groupes de nationalistes hindous comme le Bharatiya Janata Party (BJP) et des organisations comme le Vishva Hindu Parishad et le Bajrang Dal opèrent dans tout le pays. Au Kerala des églises ont été incendiées, des écoles et des cimetières chrétiens ont été détruits. Les chrétiens ont été victimes d’agressions physiques, des cas de violences sexuelles sont signalés. La pression pour des conversions forcées ou des actes de discrimination font partie des violences contre les minorités religieuses en Inde.

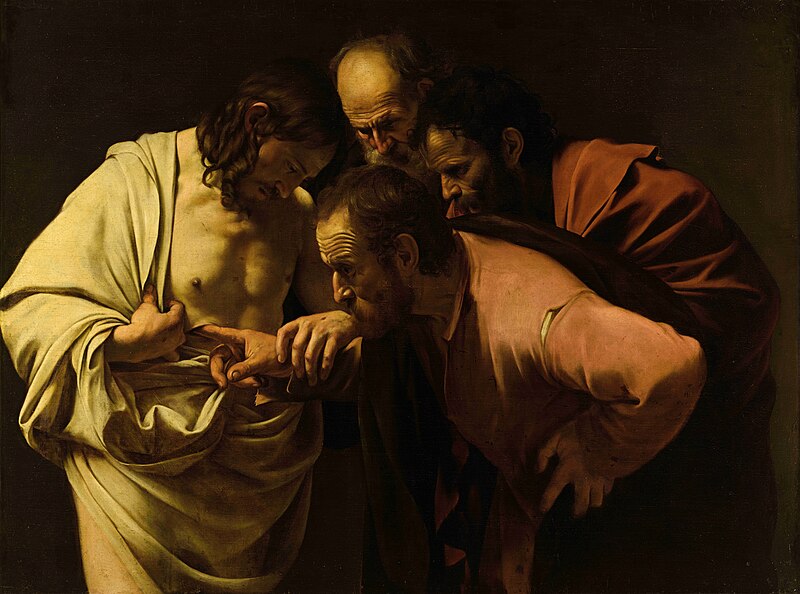

Pourquoi l’apôtre Thomas se serait-il dirigé vers l’Est, vers l’Inde, contrairement à d’autres apôtres qui auraient évangélisé vers l’Ouest ?

L’apôtre Thomas, nommé « Thomas l’incrédule », aurait voyagé vers l’Est, en Inde, contrairement à d’autres apôtres qui ont prêché vers l’Ouest. Après avoir évangélisé des régions comme l’Irak, l’Iran et le Pakistan, il aurait atteint le Kerala, sur la côte de Malabar, en 52 de notre ère, où une communauté juive parlait l’araméen. Entre 52 et 63, il aurait fondé sept églises dans les États indiens du Kerala et du Tamil Nadu, ainsi qu’au Sri Lanka (appelé Taprobane à l’époque). Vers 72, il aurait été poignardé d’un coup de lance pendant qu’il priait près de Madras (Chennai actuelle). Son tombeau se trouve dans la basilique Saint-Thomas de Chennai.

Basilique catholique Saint-Thomas de Chenna, Inde © Wikipedia Commons

Comment le film met-il en lumière la cohabitation religieuse et les spécificités historiques des Chrétiens de cette région ?

J’ai privilégié une dimension sensorielle, humaniste, parfois poétique, pour ce film. Son fil invisible ne prétend pas offrir des réponses, mais invite plutôt à tisser un lien entre le spectateur et une réalité qui, tout en étant lointaine, est profondément spirituelle et nous est proche. C’est un voyage à la fois physique et métaphysique qui interroge le sens de notre existence à travers le prisme d’une terre d’exception.

L’évangélisation en Inde se serait-elle effectuée en partie grâce aux communautés juives déjà établies dans la région, ce qui aurait facilité la diffusion du message chrétien ?

Il est plausible que les communautés juives indiennes aient facilité la diffusion du Christianisme. Établies depuis plusieurs siècles en Inde, elles auraient offert un terreau et des liens préexistants permettant de relayer le message chrétien à une population déjà familière avec les concepts monothéistes.

Tombe de Saint-Thomas à Chennai © Wikipedia Commons

Combien de temps le tournage a-t-il duré, quelles ont été vos principales difficultés techniques et logistiques ?

Le tournage a duré 30 jours, je n’ai rencontré aucune difficulté technique et logistique majeure. J’ai évolué dans un milieu strictement chrétien. Tous les intervenants étaient bienveillants et très motivés. J’ai partagé leur optimisme, leur détermination, leurs convictions. Ce film fut un moment de partage. Je montre des Indiens hommes et femmes traversés par la grâce, la fragilité. Leurs discours, leurs actions, incarnent cette foi humaine et agissante, où la charité passe avant la théorie. « Je ne prêche pas, je raconte. En réalisant des récits spirituels filmés, des portraits ou des « voyages de foi », je souhaite faire partager cette idée que l’art filmique est un des vecteurs privilégiés de la présence divine.

Votre script, reflète l’atmosphère du village et de l’Église locale est-elle dictée par votre budget, vos idées, le public visé ?

Oui, le budget m’oblige à inventer une grammaire spécifique, une lumière un usage de la caméra et du son, etc, c’est mon obsession pour chaque film. La simplicité, comme celle de John Ford, est mon credo. La continuité de ce film opère un constant va-et-vient entre la vie quotidienne d’un jeune curé officiant dans un petit village qui nous fait partager sa vie quotidienne et un important séminaire ou enseignent le Père Joseph, -un théologien féru d’Hindouisme-, et le Père Vincent, vice-directeur du séminaire. Leur sacerdoce, leurs actions, leurs interrogations, résument la situation de l’Église Catholique au Kerala et en Inde et les tensions religieuses suscitées par les nationalistes hindous qu’elle subit.

« Saint Thomas l’Incrédule », par Le Caravage, 1601, Château de Sans-Souci © Wikipedia Commons

Quelle place accordez-vous dans votre film à la question de la modernité vs la tradition au sein de cette communauté ?

Ce film est né d’une interrogation simple et universelle : comment rester fidèle à la foi de nos pères tout en vivant pleinement dans le monde moderne ? Dans les rues de Kochin au Kerala, entre les clochers anciens et les écrans lumineux des jeunes générations, se joue un dialogue silencieux mais décisif, entre modernité et traditions. Mon intention a été de faire entendre la voix de la continuité, là où l’Esprit de Dieu tisse des liens entre ce que nous avons reçu et ce que nous inventons chaque jour.

À travers des visages, des gestes, une prière, une messe célébrée, une jeune fille connectée au monde, un prêtre dialoguant avec des étudiants, j’ai cherché à révéler la beauté du lien entre la recherche spirituelle d’aujourd’hui, la mémoire et la créativité des jeunes, le silence de la prière et le tumulte du monde moderne. Mon film est une méditation visuelle et sonore, guidée par la Parole du Christ. Le Kerala, terre où la foi chrétienne est ancienne et pourtant toujours jeune, raconte cette tension féconde, ce souffle qui unit fidélité et invention, mémoire et promesse. L’avenir de l’Église passe par cette alliance entre l’intelligence et la sagesse du cœur.

© KTO Belgique

Projection du film « Les Chrétiens du Kerala » en avant-première le mercredi 22 octobre à 15h 30 ou 19h (au choix)

Adresse : Fondation N.A Heusghem, rue de Livourne 129 -1000 Bruxelles

Diffusion sur KTO le 27 octobre en prime à 20h 35

« Frauenkirche » de Dresde, un phénix de pierre