Paradis sale, ou la vie après la mort selon Bertrand Mandico

Avec After Blue (Paradis sale), son deuxième long métrage Bertrand Mandico, nous immerge à l’intérieur d’une peinture mouvante, un assemblage de divagations audiovisuelles, maintenues ensemble par des filaments esthétiques qui éclaboussent la cohérence narrative. Une expérience cinématographique qui déborde le réel, en nous éjectant dans les dimensions opaques du réel. Mandico arrache nos pupilles de leurs rétines, et les plonge dans cette zone grise où les sens pataugent avec le sens.

Le cinéma de Mandico est une œuvre-monde, habitée par une méthodologie singulière qu’il peut être utile d’essayer d’esquisser avant d’entreprendre le périlleux exercice qu’est de résumer un film animé par une trame totalement déconstruite. L’œuvre de Mandico est essentiellement constituée par ses courts-métrages (plus d’une trentaine), qu’il dirige à partir d’un dogme façonné sur mesure et formalisé dans le manifeste de l’incohérence.

Tournés en pellicule, ses films connaissent pour seule manipulation en post-traitement, l’étalonnage, ce correcteur orthographique de la lumière. Mandico utilise la rétroprojection pour rester maitre de ses fonds, et postsynchronise la bande-son, qui à elle seule constitue un paysage pour les oreilles, une randonnée auditive. Le rapport au temps est déchiqueté ; de multiples flash-backs morcellent ses récits, y laissant l’onirisme régner en maitre sur la narrativité. Le terme de néo-baroque pourrait pour une fois s’utiliser légitimement : le spectateur ignore si la séquence est rêvée ou réelle, si le décor est une projection du personnage ou si le personnage est une digestion du paysage.

Les frontières traditionnelles sont brouillées, séquencées en parcelles de sensible pouvant s’avérer parfois très éprouvantes, voir vertigineuses par le trop-plein qui s’en dégage. Malgré la composition mini métrique de ses décors, la caméra mène sa propre vie, déploie sa force de gravitation, en planant librement dans les atmosphères archi-composées de cet ancien élève d’animation à l’école des Gobbellins. Il entremêle ainsi des tableaux perceptifs dignes de Max Ernst mélangés à la patte angoissante d’un David Lynch, pour obtenir une mobilité oppressante, là où généralement, un travail aussi accru de la mise en scène déboule sur une caméra hiératique, comme par exemple dans les films d’un Wes Anderson ou d’un Sergueï Paradjanov.

After Blue

After Blue prend suite au très remarqué « Les garçons sauvages », adapté librement du roman de Burroughs et élu meilleur film de l’année 2018 par Les Cahiers du cinéma. Bertrand Mandico nous immerge dans une ambiance post-apocalyptique, où l’existence, à la suite des dérives « économico-existentielles » et du désastre écologique traversés par l’humanité, s’est retrouvée contrainte malgré elle de se réinventer, en colonisant une nouvelle planète : After Blue.

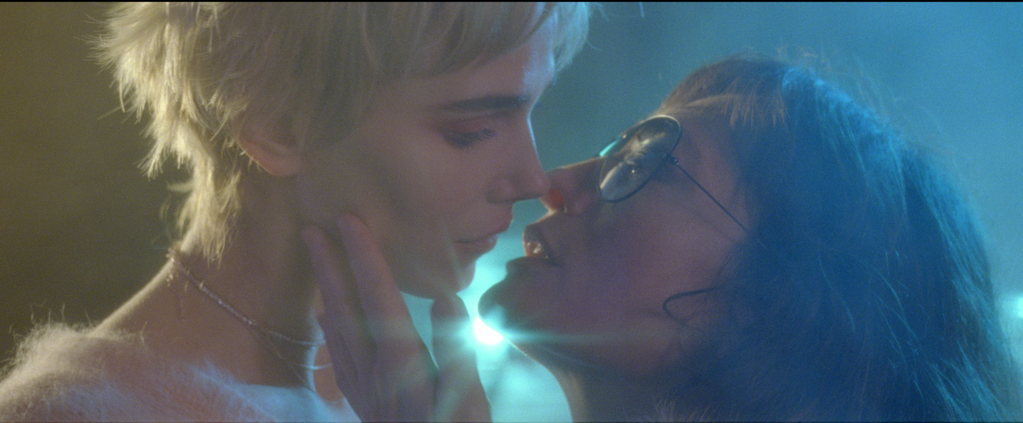

Bertrand Mandico explique dans une interview que la mort survient dans un recouvrement bleuâtre de la perception. Le titre renvoie ainsi à ce qu’il y a après la vie : un paradis sale. Le genre masculin, n’arrivant plus à survive -des poils poussent à l’intérieur des leurs corps-, les femmes s’auto-fécondent avec « du bon sperme de terrien » pour réorganiser la socialité. Une jeune femme, Roxy, jouée par Paula Luna, déterre Kate Bush, une criminelle poilue jouée par Agata Buzek, qui une fois désenclavée assassine furieusement les trois amies de Roxy.

De cette délivrance des entrailles, la sortie du refoulé ensablé, Roxy contracte une dette envers la société, créance qui sera utilisée narrativement par Mandico pour tracer son récit : accompagnée de sa mère, elles partent à la recherche de Kate Busch avec pour mission de la tuer.

À la dimension de quête, presque de film d’apprentissage métaphysique façon « La montagne sacrée » de Jodorowski, s’ajoute une ambiance de westerns surréaliste, teintée de giclures façon giallo.

« Le savoir est enfui dans les plaies »

À partir de cette phrase, extraite de son court-métrage Ultra Pulpe, l’œuvre Mandico peut essayer de s’appréhender à travers cette assimilation de la vérité à la plaie. La vérité écorchure du cinéma de Mandico ouvre sur une dimension médicale, avec un rapport particulier à la psychanalyse, par son obsession envers le stade oral et également à une dimension géologique, d’un savoir qui émergerait en lésion par l’arpentages des strates du réel.

On a beaucoup parlé du caractère non-binaire du cinéma de Mandico, je pense que ça va encore plus loin dans la déconstruction. La filmographie de Mandico redessine les contours de la représentation, non-anthropocentrique, défini par Estelle Zhong Mengual, dans son ouvrage « Apprendre à voir« , par l’assimilation du personnage au paysage, le paysage n’étant plus symbolisation du personnage, mais inversement. Le personnage y devient une expression du paysage.

En lien avec à la philosophie de Donna Haraway, Mandico expérimente visuellement une ontologie du compost, où le réel est imprégnation et l’homme mélange. Dans son livre sur le rêve, Bachelard utilise le terme dynamogénie, défini par la langue française comme un « Accroissement de la fonction d’un organe sous l’influence d’une excitation ». Ce terme peut aider à faire pénétrer les décors dans notre pensée, bien que je pense que ce cinéma, par la puissance des percepts qu’il met en joue, excède toute tentative de théorisation.

L’œuvre cinématographique de Bertrand Mandico, malgré les critiques qu’il peut recevoir -l’hermétisme esthétique qui peut fatiguer les mâchoires ou encore la banalité pseudo-métaphysique de certains dialogues-, nous rappelle sensuellement que les sens précèdent le sens.