Georges de La Tour, entre ombre et lumière

Si Georges de La Tour se plaisait à peindre la ténèbre, lui-même faillit bien disparaître en elle : l’artiste qu’on célébrait à son époque disparut ensuite totalement des histoires de l’art, et ce n’est qu’au début du XXe siècle que l’on fit à nouveau mention de son nom. Ce qui explique sans doute que, de nos jours, on ne comptabilise que 40 tableaux sur les quelques 300 qu’il produisit probablement durant sa carrière.

Illustration: La Découverte du corps de Saint Alexis, vers 1648 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Georges de La Tour, à sa naissance, n’était pas Français, mais Lorrain. En ces temps-là, la Lorraine n’était qu’un petit royaume, entre la France et le Saint Empire, et de ce fait, victime perpétuelle des conflits entre ses deux riches et puissants voisins. Georges de La Tour connut son pays ravagé par la Guerre de Trente Ans et malmené par plusieurs épidémies de peste, dont l’une d’elles d’ailleurs finit par avoir raison de son épouse et de lui-même en 1652.

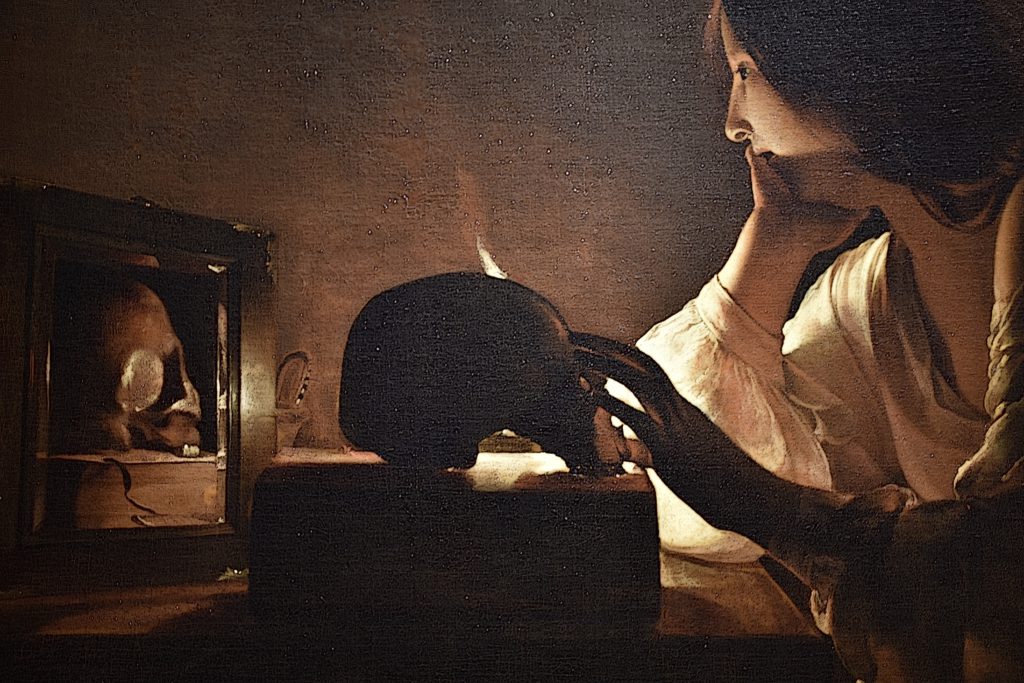

La Madeleine pénitente, vers 1635-1640 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

De La Tour était un bourgeois plutôt cossu, fils d’un commerçant en grains : la façon la plus efficace de survivre, en période de guerre ou de maladie, est de vendre aux humains de quoi les nourrir. On ne connaît rien de ses années de formation artistiques ni de ses premières productions, aucune œuvre de lui ne peut être datée avec certitude avant 1645. On sait seulement qu’il se rendit en France à partir de 1638 et qu’il avait acquis une certaine notoriété puisque Louis XIII, lui-même, possédait dans sa chambre à coucher un Georges de La Tour.

Par bien des aspects, l’artiste se rattache au genre du ténébrisme et, plus particulièrement, à son quasi inventeur, l’italien Caravage. Sauf que lui, Georges de La Tour, faisait du Caravage à sa manière, bien des années après la mort du maître italien, et à une époque où plus personne ne faisait du Caravage.

Job raillé par sa femme, 1630 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Si Georges de La Tour était célébré, s’il l’est à nouveau de nos jours, ce n’est pas à cause de ses thèmes. Ceux-là, qu’ils soient religieux (scènes bibliques, portraits de saints, scènes de recueillement, dignitaires ecclésiastiques, etc) ou profanes (scènes de genre, jeux, ripailles, natures mortes, portraits de gueux, musiciens ambulants, etc), sont dans la droite ligne des commandes officielles, des achats de mécènes et de la mode de l’époque.

On distingue l’artiste, en réalité, à la fois par la manière de représenter ses personnages et par son usage singulier de la lumière. Les modèles, chez Georges de La Tour, sont stylisés au maximum, les traits sont simplifiés et les corps quasiment géométriques : ainsi La femme à la puce (vers 1632 1635) dont le haut du corps (chemisier ouvert sur la poitrine dénudée) ressemble, dans sa forme, par une sorte de mimétisme, aux rectangles qui constituent les sièges à gauche. Ou encore, dans le très célèbre Nouveau-né de 1647-1648 où le triangle que constituent les deux femmes, Anne et Marie, est l’exact inverse de l’autre triangle, pointe en haut, dont le bébé se trouve être la base : pas vraiment trois personnages mais plutôt deux triangles cote à cote constituant un rectangle.

Saint Jérôme pénitent, 1635 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Les corps des personnages ne sont pas mis en valeur par le cadre du tableau, mais, au contraire, ils se plient aux dimensions de celui-ci : la femme debout, dans Job raillé par sa femme (1630) se courbe pour « tenir dans le cadre ». De même, le Vieil homme de 1618 1619. Ou encore le Saint Jérôme pénitent (1635) dont le pied paraît comme recroquevillé pour les nécessités de sa représentation. Tout se passe comme si les corps acceptaient une volonté supérieure, celle de Dieu ou celle de l’art, et qu’ils ne possèdent, par eux-mêmes, aucune autonomie : Georges de La Tour ne magnifie pas les personnages, il en fait les vecteurs de sa démonstration.

Le Nouveau-né, vers 1647-1648 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Et puis, il y a la lumière. Certes, son usage, pour beaucoup, doit à la grande leçon du Caravage, mais le maître italien, la plupart du temps, utilisait la lumière naturelle, celle du soleil et du jour. Georges de La Tour, lui, va se faire le maître absolu de la lumière artificielle. Comme chez Caravage, la lumière ne procède pas seulement d’un aspect matériel : elle dit aussi la présence divine, elle est la transcendance faite éclat, le feu du ciel venu parmi nous. Et comme, chez Georges de La Tour, il est question d’artifice, de cette lumière que les humains sont parvenus à domestiquer pour contenir le noir, la nuit, les ténèbres, il va donner à cette flamme quelque chose de l’âme.

Saint François en extase, vers 1640-1645 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Même dans Le souffleur à la pipe (1646), la lumière n’est pas simple lumière, mais elle dit quelque chose d’un peu magique, cette faculté que possède l’homme de conserver la vie en soufflant sur des braises. Et puis, bien sûr, dans l’étonnante Madeleine pénitente (1635-1640), la lumière est cachée mais permet à Madeleine d’observer, dans le miroir, le reflet du crâne, objet même de sa repentance, symbole de mort et de malédiction quand la flamme, elle, dit l’espoir et l’éternité. Dans La découverte du corps de Saint Alexis de 1648, dont nous ne possédons plus qu’une copie, la lumière permet à la fois d’illustrer la sérénité du saint défunt, quasi christique, et la surprise exaltée de celui qui découvre.

Le Souffleur à la pipe, 1646 © photo Alain Girodet / Musée Jacquemart-André

Dans Saint Pierre repentant, dit Les larmes de Saint Pierre (1645), la lumière est quasiment dissimulée et n’éclaire que les jambes de Saint Pierre : c’est précisément que ce dernier a renié le Christ et qu’il s’est, momentanément, privé de la lueur sacrée. Ainsi, chez Georges de La Tour, la bougie, la chandelle, le cierge, le flambeau, la torche, tous disent le feu sacré, celui qui vient du ciel et l’espoir demeuré au creux des ténèbres. André Malraux, dans Les voix du silence, en 1951, l’avait exprimé d’une bien belle manière : « La Tour est le seul interprète de la part sereine des ténèbres. »

Georges de La Tour, au Musée Jacquemart-André, du 11 septembre 2025 au 26 janvier 2026

Appiani, le peintre de Napoléon en Italie