Chroniques lisboètes (5/7) : Paula Rego et Adriana Varejao à la Fondation Calouste Gulbenkian

A l’entrée de l’exposition, une élégante colonne carrée recouverte d’azuleros, symbole évident de la tradition portugaise et d’un pouvoir phallique, est déchirée, en son plein milieu, par on ne sait quelle mâchoire monstrueuse, et laisse ainsi paraître un intérieur rougeoyant semblable à des tripes humaines sanguinolentes. Le ton est d’emblée donné : sous les apparences les plus normées de nos sociétés et de nos institutions, ces deux-là, Paula Rego et Adriana Varejao, ont su faire surgir les stigmates indélébiles d’une souffrance profonde qui est de l’ordre de la chair, du sang, de la mort et de la putréfaction.

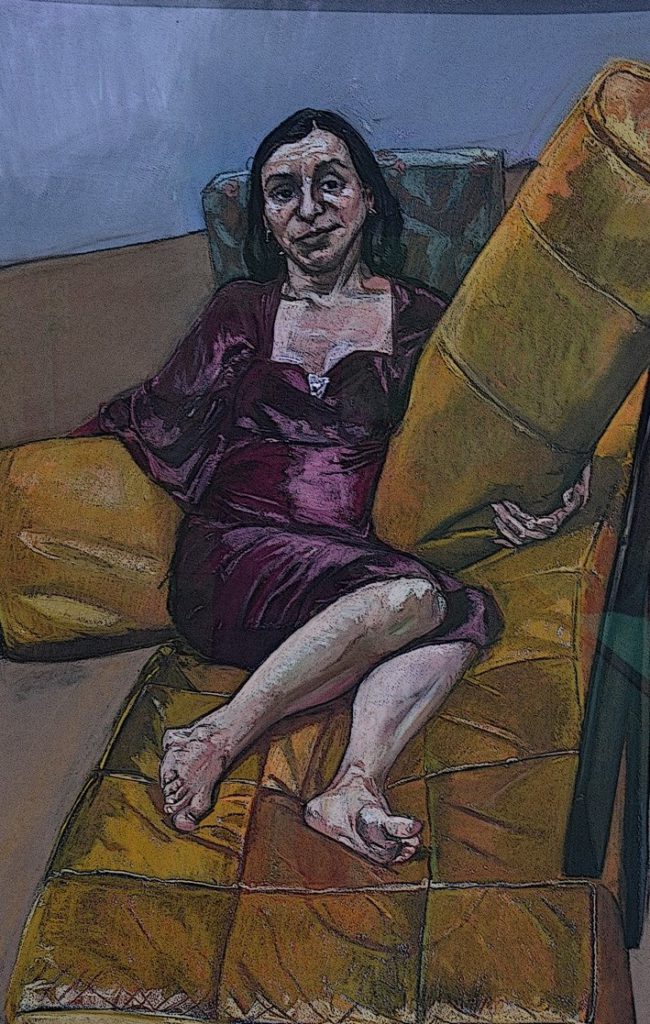

L’une, Paula Rego, était née à Lisbonne en 1935 et elle est décédée voici trois ans à peine à Londres. Elle était déjà, de son vivant, considérée comme une artiste essentielle de l’art contemporain portugais. Son œuvre faisait souvent référence à son enfance portugaise, aux thèmes féministes et à des éléments autobiographiques ; et l’une des principales caractéristiques de sa manière est d’être passée, à l’inverse de beaucoup, de l’abstraction au figuratif, et même au figuratif très réaliste.

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Adriana Varejao, quant à elle, est née au Brésil en 1964 et elle est plus plasticienne que véritablement peintre. Son œuvre est, entre autres, marquée par les origines portugaises de la famille que l’on retrouve avec l’utilisation des fameux « azuleros ».

Elles n’avaient pas forcément, du moins à priori, de raisons de se retrouver associées en une même exposition. Le style de Paula Rego peut paraître plus attendu, plus conventionnel. Ainsi lorsqu’elle peint une toile familiale sur la notion de passage du temps (Le temps -passé et présent, 1990, huile sur papier marouflé). Adriana Vajereo, elle, est plus radicale lorsqu’elle dénonce le sort fait aux indiens en isolant un œil de verre au centre d’une toile, comme si l’organe, l’œil, avait été violemment arraché (Testemunhas oculares X, Y et Z, 1997, huile, prothèse oculaire, photographie et argent).

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

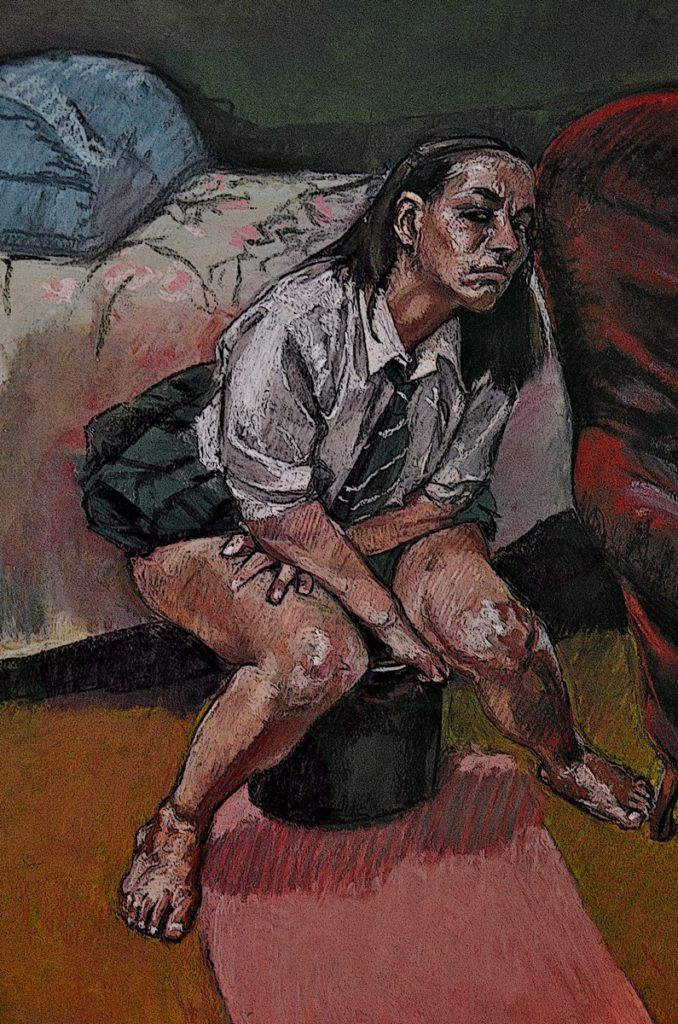

Paula utilise presque exclusivement l’huile ou le pastel, y compris dans sa grande série impressionnante consacrée aux violences médicales faites aux femmes, accusées d’hystérie ou de folie par les pathologistes (Possession I – VII 2004 pastel sur papier) tandis qu’Adriana Vajereo mêle les matières et les objets, parfois les plus inattendus : huile sur toile, polyuréthane sur aluminium et bois dans Azuleria verde em carne viva (2000 ) ou bien huile sur toile et objets médicaux dans Extirpation du mal par overdose (1994). Elle peut recourir à des installations surprenantes, ainsi Polvo color wheels (2015, huile sur bois), cette série ironique de cercles multicolores sans ordre ni progression qui se gausse de la récente loi brésilienne autorisant les citoyens à décrire eux-mêmes leur propre couleur de peau.

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Mais l’exposition mélange leurs œuvres, 80 en tout, classées en 13 salles selon un parcours labyrinthique organisé de façon thématique et militante. Car, si Paula Rego et Adriana Vajereo possèdent un fond commun, c’est le désir profond de dénoncer les injustices, et, en particulier, les injustices que subissent les femmes de par le monde. Et c’est au point que l’on éprouve parfois quelques difficultés à savoir qui est de qui, qui a fait quoi. Si les techniques diffèrent, en revanche les thématiques et l’intensité du traitement sont si gémellaires qu’on pourrait croire à une œuvre unique menée à quatre mains.

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Et chaque salle délivre son message, tout à la fois amer, brillant, esthétique et surprenant : on va de surprise en surprise.

A priori, Adriana Vajereo est plus radicale : elle élève un grand mur de carreaux de cuisine que viennent éventrer des « coupures à la Fontana » mais, chez elle, les « coupures » en question ne sont pas fantaisie d’artiste, ce sont autant de façons de briser les tabous du vieux monde (Mur avec incisons à la Fontana 2002 ; Extirpation du mal par incision 1994). Ou bien encore, sur un fond d’azuleros (le fin du fin de la décoration la plus traditionnelle, et qui, de plus représente, ce fond, des petites fleurs, l’élément de décoration réputé le plus « féminin » par excellence), une langue, énorme, baveuse, reptilienne, qui vient briser le mur des conventions, un peu à la façon Rolling stones. La langue tirée au grand mur de la tranquillité bourgeoise (Langue sur motif de fleurs 1998).

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Mais Paula Rego n’est pas en reste. Elle peint un ange (Anjo 1998 ) et son ange porte un peignoir dans une main et une éponge dans l’autre, son ange tranche et lave, exécute et oublie, décide et pardonne. Paula réalise une eau forte sur papier sans donner de titre (Sans titre n°7 1999) mais c’est pour mieux éveiller la curiosité du spectateur qui comprend vite que l’artiste dénonce les avortements clandestins et l’immense difficulté des femmes à disposer de leur propre corps.

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Elle, Paula Rego, qui a connu le mépris conjugal lorsque son époux, Victor Willing, peintre lui aussi, lui refuse le temps et l’occasion de développer son art. « Il était tellement intelligent …, dira-t-elle de Victor Willing, mais il faisait peur aussi, vous savez. Parce qu’il était agressif et des trucs comme ça. C’était un homme effrayant …. Mais c’est ça qui est attirant, n’est-ce pas ? » Elle va le raconter, à sa façon. Au dos d’une toile de son époux qui la représentait, elle, Paula, nue.

Donc au dos d’une toile qui présentait l’un des aspects les plus traditionnels de la peinture occidentale, le nu féminin, elle va créer un collage hommage à Ingres, qu’elle intitule Le bain turc (1960 huile, collage et graphite sur papier) : le corps des femmes y apparaît morcelé, lacéré, découpé et mélangé à des discours médiatiques, extraits de magazines et journaux, qui les malmènent. Son Bain turc à elle est l’émanation d’une profonde colère venue d’années de souffrance. Ce ne sont plus les hommes qui utilisent le corps des femmes (Le bain turc d’Ingres), ce sont les femmes qui, à leur tour, posent leurs conditions.

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

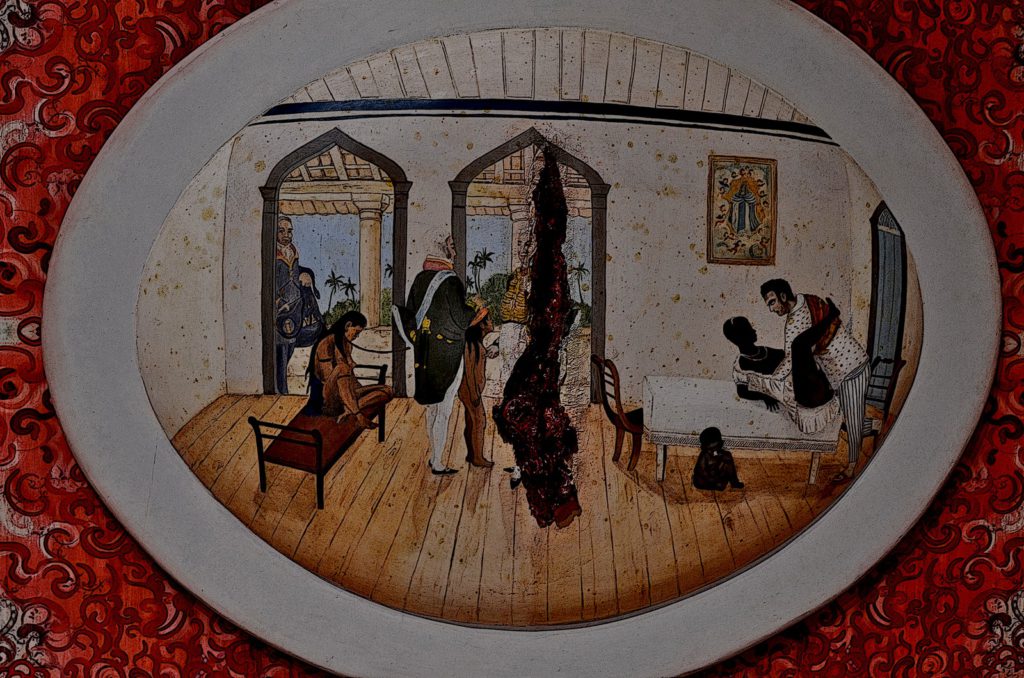

Toutes les deux, Paula et Adriana, chemin faisant, dénoncent comme d’une seule voix, les méfaits du colonialisme (A primeira missa no Brasil, 1993), la présence larvée du racisme, l’existence de régimes autoritaires de par le monde. Et le tout ne se fait pas sans une certaine dose d’humour noir et de cynisme : ainsi dans le titre choisi, ironiquement, par Paula Rego « When we had a house in the country we’d throw marvellous parties and then we’d go out and shout black People » (Quand on avait une maison de campagne, on faisait de grandes fêtes, puis l’on sortait et l’on abattait des Noirs). Ou bien ces femmes enfermées dans des moules géantes sur une assiette qui ne l’est pas moins, par Adriana Vejerao (Assiette de clams, 2011, huile sur fibre de verre et résine).

Exposition Paula Rego et Adriana Varejao © Musée Calouste Gulbenkian / photo Alain Girodet

Les œuvres croisées de ces deux artistes représentent le dynamitage systématique du vieux monde. Chez elles, Paula et Adriana, il y a du Bacon et du Goya : cette violence qui vient remettre en question les évidences. Elles assènent définitivement l’idée que les femmes ne sont pas tenues de se cantonner dans le point mousse, la broderie à l’ancienne et les valses de Chopin.

Mais il ne faudrait surtout pas réduire à un manifeste féministe les œuvres de ces deux superbes déesses de l’art contemporain dont on nous montre ici les incomparables « fleurs du mal ».

Paula Rego et Adriana Varejao, « Entre vos dents » du 11 avril au 22 septembre 2025, au CAM, Centre d’Art Moderne, (Fondation Calouste Gulbenkian, 45 avenue de Berna, Lisbonne)

Chroniques lisboètes (4/7) : Dans les pas de Fernando Pessoa