Jean-Marie Poiré nous parle de Michel Blanc, et de « Rire est une fête »

Humour, second degré, esprit français, Jean-Marie Poiré nous régale avec ses mémoires publiées cette année sous le titre « Rire est une fête ». Installé à Bruxelles, il a donné une conférence pour la revue belge L’Éventail au Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, dont nous publions ici quelques extraits.

Jean-Marie Poiré : « J’ai toujours des petits carnets sur moi pour prendre des notes, mais cela ne sert à rien parce que je les perds tout le temps. C’est grâce à des notes comme ça que j’ai pu faire Les Visiteurs. Mon ex-femme m’avait demandé de ranger mes vieux papiers, et j’ai trouvé parmi ceux-ci deux pages que j’avais écrites sur un voyage que j’avais fait à Arras. La grand’place d’Arras est une merveille et elle m’avait inspiré un court métrage dans lequel je faisais brûler une sorcière. Dans ce film devait jouer Robert Dalban, avec son très gros pif, qui joue le rôle de domestique dans Les Tontons Flingueurs. Gabin lui avait dit un jour : « Quand tu te mouches, t’as pas l’impression de serrer la main à un pote ? » J’ai repris cette phrase dans Les Visiteurs. Cet acteur venait tout le temps chez nous, et il est d’ailleurs enterré dans notre caveau de famille.

Robert Dalban, « Yes, sir! » un grand acteur au pif remarquable © DR

Ma première vocation était la littérature. J’étais un grand admirateur de l’écrivain Robert Merle qui écrivait avec le langage de l’époque dans laquelle se déroulaient ses livres. Quand l’histoire se passait sous Louis XIII, les personnages parlaient comme à l’époque. Je trouvais cela incroyablement gonflé, avec beaucoup de cachet, de charme, même si parfois c’était difficilement compréhensible. J’ai réédité cela avec Les Visiteurs, par admiration pour Robert Merle.

« Bonne nuitée les petiots », en vieux français dans le texte du film « Les Visiteurs » © Gaumont International

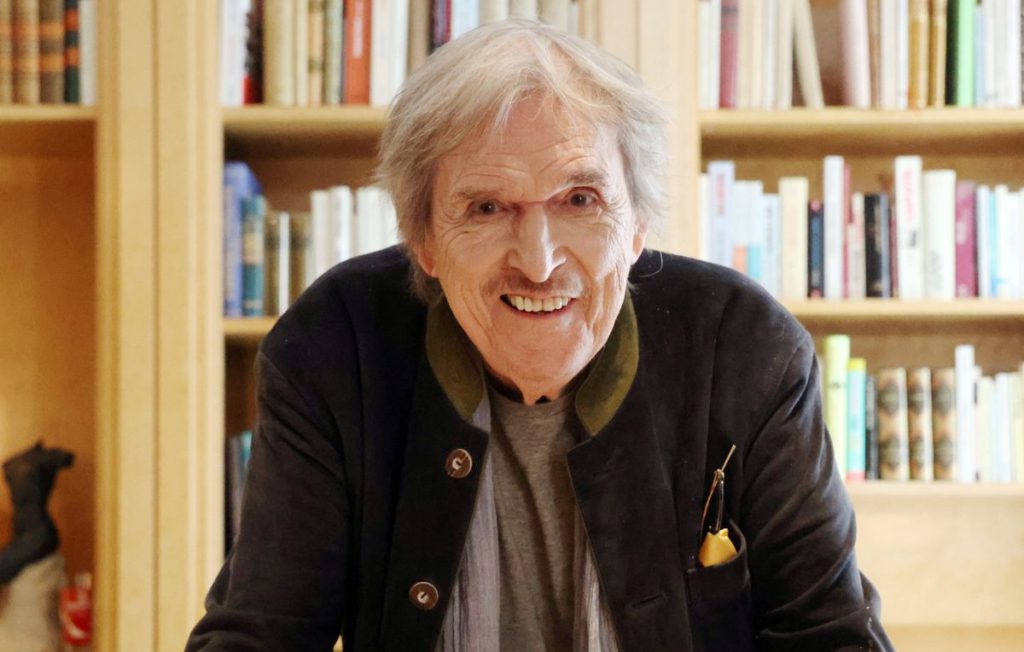

J’ai toujours aimé l’écriture. Chez nous il y avait une très grande bibliothèque dont je dévorais les livres, j’adorais ça. Enfant on me demandait ce que je voulais faire lorsque je serai grand, je répondais « Prix Nobel de Littérature ». Les invités de mes parents me disaient « N’est-ce pas un pas un peu prétentieux ? » et ma mère qui était un personnage leur coupait la parole : « Pas du tout ! ». J’aimais aussi beaucoup la photo. J’avais été très impressionné par le film de Michelangelo Antonioni qui s’appelle Blow Up, un des premiers films où l’on voyait des femmes entièrement nues. Cela doit expliquer le succès du film qui était en fait assez ennuyeux. Je pense l’avoir vu sept ou huit fois au cinéma, car j’étais très impressionné par le personnage du photographe de mode, toujours entouré de mannequins. Aussi hésitai-je régulièrement entre « Prix Nobel de Littérature » et « photographe de mode ». Si on y réfléchit, le cinéma, que j’ai finalement choisi, c’est une mauvaise littérature avec une photographie médiocre.

Photographe de mannequins, un métier de rêve dans le film « Blow Up » (1966) © Carlo Ponti cinematografica Bridge Films

En fait c’est plutôt le cinéma qui m’a choisi. J’ai rencontré Michel Audiard tout à fait par hasard à une première de cinéma, lors d’un cocktail. A l’époque on faisait encore des cocktails pour ces occasions, et surtout ils étaient bons, à la différence d’aujourd’hui. Un peu fauché, je les faisais tous pour régaler ma copine. Le film en question n’était pas de lui, donc cela l’ennuyait un peu, et il était lui aussi occupé à dévaliser le buffet de l’autre côté. Il savait que j’écrivais ; j’avais publié mon premier roman à treize ans, le second à quatorze, puis, à seize, puis à dix-huit. Des choses tristes, rien à voir avec ce que j’ai fait depuis. Nous avons parlé littérature, et j’ai eu coup de bol. Nous aimions les mêmes auteurs, Antoine Blondin, Perec, et une conversation qui aurait dû durer deux minutes a duré vingt minutes.

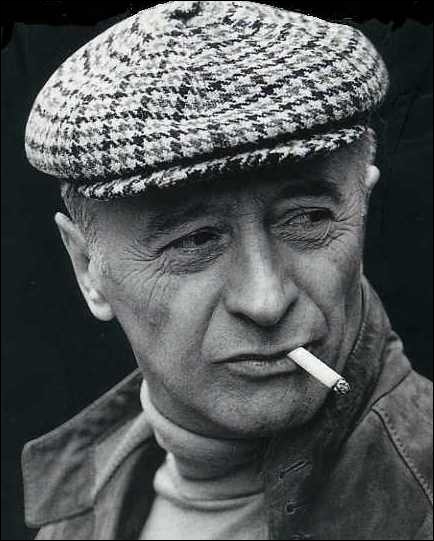

Michel Audiard, le dialoguiste par excellence © DR

Six mois plus tard il m’a rappelé. J’étais à l’époque assistant metteur en scène, un métier qui ne m’allait pas du tout, je détestais ça ! J’étais en charge de l’organisation des tournages, alors qu’on ne peut pas faire plus bordélique que moi. J’étais un très mauvais assistant et je ne pouvais pas continuer ça. Audiard m’a proposé de m’engager comme auteur. Un conte de fée ! Ce qu’il avait oublié de me dire c’est qu’il avait engagé six autres personnes pour le même job, aussi fallait-il diviser le salaire, déjà pas très important, par sept… Dans les mois qui ont suivi, ma seule pensée était de savoir comment faire pour éliminer les autres. Audiard était incroyablement timide, il n’osait pas dire non. Quand on lui proposait une idée, il répondait « Ouais, c’est pas mal », pour ne pas dire que c’était nul. Ou alors : « On verra ça après le déjeuner ». J’avais compris cette tournure, et je n’insistais pas, mais je poussais les autres à insister, leur rappelant qu’Audiard avait dit que leur idée « n’était pas mal ». Petit à petit ils ont tous dégagé, je suis resté seul.

Jean-Marie Poiré à ses débuts © Wikipedia Commons / Sacem

Je suis devenu par hasard. J’étais aux USA, je faisais des films en 8 mm, assez jolis, sans musique, je filmais tout en double exposition. Je filmais des paysages en large, et des jeunes filles en gros plans, je les superposais et cela donnait assez bien. Mes films avaient beaucoup de succès, je les passais dans des soirées à San Francisco où j’habitais à l’époque. On avait un petit groupe d’amis appelé Martin Blues, on mettait un chapeau sur la table et les gens mettaient quelques dollars comme participation aux frais. On ne gagnait pas grand’chose avec ça. Un jour, une dame extrêmement snobe (j’adore les gens snobs, ils m’amusent), me propose de monter mes films à l’anniversaire de son mari. Je lui explique le coup du chapeau, elle trouve ça très original. Arrivé chez elle je vois que c’est une espèce de palais de milliardaire, je n’avais jamais vu autant de Bentley et de Lamborghini. Il y avait deux énormes saladiers remplis de dollars, des montagnes de dollars !

Un jeune Jean-Marie Poiré à l’époque des yéyés © Wikipedia Commons / Sacem

La projection est un cauchemar : les films brûlent, rien ne fonctionne. La propriétaire est furieuse, elle décrète que c’est vraiment nul. C’est là qu’un ami photographe mexicain à une idée de génie, il lui dit : « Ca c’est rien, l’important c’est quand Martin chante, c’est ça le clou du spectacle ! » Mais je n’avais jamais chanté de ma vie, j’étais blême, je proteste. « Mais non, ta voix est vraiment sublime, tu es merveilleux, prends ta guitare et chante » m’encourage-t-il. Mais je n’avais qu’une seule chanson que je connaissais, de trois couplets. J’y vais quand même, les yeux rivés sur les montagnes de dollars. J’ai improvisé quarante minutes, en racontant ma vie, disant que lorsque j’étais petit mon ambition était de devenir Lana Turner, tout ce qui me passait par la tête, avec mon accent français à couper au couteau. J’ai fait un tabac, et c’est ainsi que je suis devenu chanteur. On retrouve encore certaines de mes chansons sur YouTube. Je ne gagnais pas grand-chose, mais ça m’a beaucoup amusé. Je suis resté quatre mois dans un petit hôtel à New-York, faisant patienter le propriétaire en lui disant : « Je vous paie bientôt, j’attends un gros cachet… » Chose impossible de nos jours.

On comprend l’ambition de Jean-Marie Poiré de devenir Lana Turner © Wikipedia Commons

J’ai aussi chanté dans un énorme festival gratuit organisé par un grand journal américain. Mais c’est autre chose de chanter devant quinze mille personnes, avec un répertoire de trois chansons et demie. C’était dans un parc, devant un public qui planait au cannabis, et qui s’est lentement approché de la scène en m’entendant chanter. Le problème c’est que le temps qu’ils arrivent, mon répertoire était fini. Que faire ? J’ai demandé au mec de la sono de couper le son lorsque je taperai sur ma cuisse deux fois. J’entame une chanson des Who dont je connaissais vaguement les paroles, je tape deux fois sur ma cuisse, le son se coupe. J’annonce au public : « C’est cassé, on répare et on revient, on revient ! » Et on s’est enfuis.

Jean Carmet, et Michel Blanc en curé dans « Papy fait de la Résistance » © Les Films Christian Fechner

La mort de Michel Blanc

Le matin de la mort de Michel Blanc, on m’appelle au réveil, je vois la tête de Pascal Praud qui me dit : « Tu bouges pas, tu es à l’antenne dans cinq minutes ! » Devais-je en cinq minutes me maquiller ou m’habiller ? Comme j’étais en gros plan j’ai opté pour le maquillage et j’ai fait l’interview en slip. Mais surtout j’étais incroyablement triste car c’est Pascal Praud qui m’a appris la mort de Michel de manière abrupte. Je ne pense pas qu’il y ait un âge pour mourir, mais 72 ans c’est quand même trop jeune. Cela faisait longtemps que je n’avais plus de liens suivis avec Michel. C’était un merveilleux acteur, je me souviens sur le tournage de Papy fait de la Résistance, j’avais un petit budget et je n’avais pas le temps de faire de répétitions. Il est arrivé un après-midi pour sa scène, habillé en curé, il était dans le rôle. C’est lui qui m’a proposé de mettre un béret basque, j’ai dit oui, ça lui allait parfaitement. On n’a pas dit un mot sur le scénario, il a joué directement et il était génial d’emblée. Je l’ai félicité, et il m’a répondu : « Mais il n’y avait rien à jouer, juste dire le texte… »

Michel Blanc en curé dans « Papy fait de la Résistance » © Les Films Christian Fechner

C’est lui qui joue dans Le Père Noël est une Ordure, mais sans qu’on le voit car il est au téléphone, dans la scène du fameux « Je t’enc..le Thérèse, je te retourne et je t’enc..le ». On riait tellement sur le tournage du Père Noël que cela en devenait préjudiciable. Par exemple, la scène où Thierry Lhermitte danse avec Christian Clavier, qui était prévue pour une après-midi, a finalement nécessité deux jours, tant les acteurs riaient. Vous verrez des prises de vues tournées d’en haut, ce qui n’apporte rien, mais qui me permettaient sous cet angle que l’on ne voit pas les acteurs qui riaient tout le temps.

Christian Clavier et Thierry Lhermitte, difficile de ne pas rire pendant le tournage du « Père Noël est une ordure » © Les Films Christian Fechner

Michel Blanc m’a aussi refusé plusieurs rôles, un dans Les Hommes préfèrent les Grosses, et un autre dans Mes Meilleurs Copains, parce que je lui avait demandé de prendre une voix spécifique car j’avais écrit ce rôle en pensant à un photographe de plateau qui m’amusait beaucoup, un certain Moustique qui était un alcoolique épouvantable. Un jour je tournais avec Marina Vlady et la neige a commencé à tomber tout doucement dans une lumière sublime, cela faisait comme un filtre bouleversant de beauté. Je demande de vite faire une photo et on me dit : « Impossible, le photographe est bourré. » Je l’ai bien sûr engueulé et il m’a répondu le lendemain « Tu m’as hyper-bien engueulé, tu m’as super-bien recadré », avec une voix merveilleuse qui rendait tout dialogue intéressant.

La très belle Marina Vlady © DR

Il avait cette capacité des grands acteurs à incarner directement un personnage, comme le font les enfants qui avec un saladier sur la tête deviennent des chevaliers. Sa mort est une grande perte pour moi et pour le monde du cinéma. »

Jean-Marie Poiré présente ses Mémoires : Rire est une fête