La fondation Abderrahmane Slaoui à Casablanca (chroniques marocaines 4/4)

Abderrahmane Slaoui était un homme d’affaires marocain et un amateur d’art. Son épouse et lui-même, toute leur vie durant, se sont souciés de collectionner les objets d’art et d’artisanat rattachés à leur terre natale, le Maroc.

Abderrahmane Slaoui et sa femme pratiquent cette passion d’une part pour sauvegarder les bijoux et les œuvres d’art du folklore traditionnel et d’autre part, pour récupérer le matériel iconographique consacré au Maroc, affiches et publicités. Ce qui explique cette double postulation de l’actuel musée, sur les trois niveaux de ce qui fut la maison de maître : les origines et le patrimoine du pays et le pays vu par les autres, colonisateurs, visiteurs, européens et internationaux.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

La majeure partie du patrimoine marocain, jusqu’au début du XXe siècle provient des parures de mariées. Ce que possédait la famille, c’était elle, la mariée, qui le portait autour du cou, des chevilles et des poignets : bijoux d’or, d’argent et de pierres précieuses, pièces de monnaie soudées entre elles pour constituer un collier-plastron de grande valeur, tiares luxueuses, minaudière sous l’aisselle et pendants d’oreilles somptueux. L’ensemble était souvent décortiqué, vendu, fondu, au fur et à mesure des besoins de la famille ou de la mise en péril des biens.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

A proprement parler, cet ensemble n’était pas considéré comme œuvre d’art (quelle qu’en soit l’objective qualité esthétique) mais comme un bien matériel que l’on étale au grand jour lors de la cérémonie du mariage, preuve publique de la dignité de la famille et des promesses de félicité pour la descendance. D’ailleurs, lorsque la famille était de fait et objectivement pauvre, on leur prêtait une parure afin, au moins le jour des noces, de faire bonne figure.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

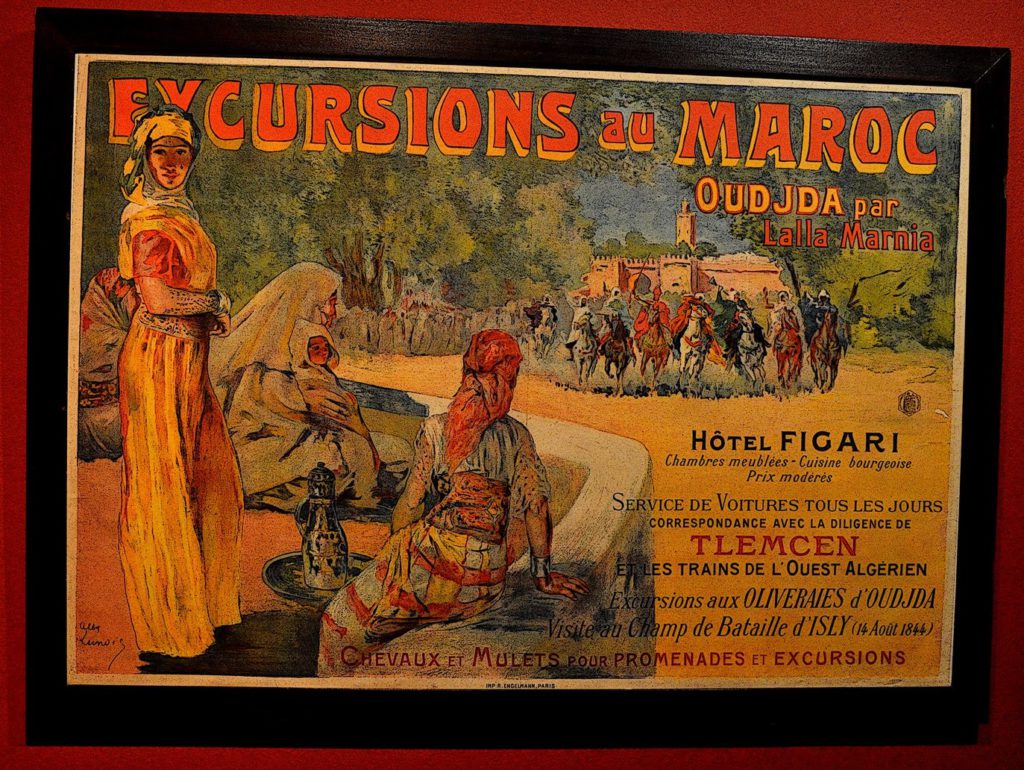

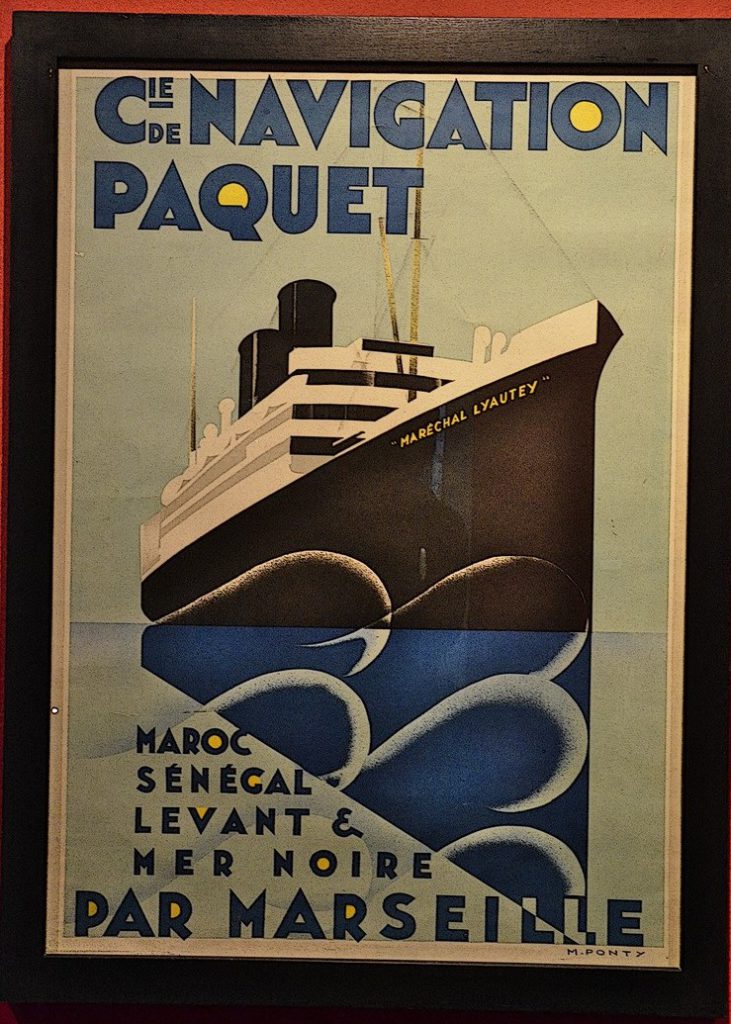

Quant aux affiches, elles sont, dans leur immense majorité, l’œuvre des artistes colonisateurs et destinées à inciter la riche clientèle européenne à venir profiter de la douceur du climat marocain. Aucun cliché n’y est épargné : les hommes sont robustes, virils et sournois, les femmes sont lascives, obéissantes et perfides. Le Maroc des affiches offre ses fruits, son soleil et ses filles à des européens blasés qu’il s’honore de recevoir. La pratique de la collection, si l’on y réfléchit, peut paraître des plus étranges.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

La fondation Abderrahmane Slaoui n’échappe pas à ce caractère d’étrangeté. A petite dose, elle n’est, la collection, qu’une manie jugée névrotique par les psys : l’entassement compulsif d’objets disparates et qui n’offrent pas forcément d’intérêt esthétique ou historique. Entre la collectionnite et le syndrome de Diogène, au fond, il n’est que des nuances. Quand la collection prend de l’ampleur jusqu’à combler un appartement ou une vie, elle se fait « cabinet de curiosités ». La famille, et les proches, bien souvent s’en amusent au point d’œuvrer à leur tour pour augmenter le nombre de pièces détenues. On fait plaisir aux obsédés en leur offrant ce qui les conforte, des objets qui alimentent l’obsession, et on leur accorde ainsi l’assurance du respect. Pour finir, la collection se fait musée : règlementation, obligations sanitaires et investissements financiers s’en emparent. Un musée, au fond, ce n’est jamais qu’une collection qui a réussi à avoir pignon sur rue et ligne acquise sur les moteurs de recherche.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

La fondation Abderrahmane Slaoui conserve de ses origines une sensibilité toute familiale : on n’y incite pas les chercheurs, on y convie les curieux. Nul souci de scientificité, ni frise chronologique ni cartels historiques mais un univers qui perpétue l’état d’esprit des ex-propriétaires : le Maroc éternel et celui que découvrirent les européens.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

Au rez-de-chaussée, outre les parures de mariées, déjà signalées, et quelques inévitables exemplaires des travaux de Majorelle, lequel fit la gloire de Marrakech, un mur entier est consacré à l’œuvre de R’abi. Né Mohammed Ben Ali R’bati (1869 1939), il sera, sa vie entière, surnommé R’abi pour rappeler qu’il venait de la ville de Rabat. Quelques puissantes aquarelles expriment son talent : un mélange d’art naïf et de précision toute sociologique. Ainsi son Cortège de la mariée où la foule dessine une diagonale exactement inverse de celle du minaret de la Mosquée. Ou encore son Ecole coranique où les élèves, têtes baissées, entourent l’enseignant : le groupe semble perdu dans l’espace éclairé par le haut, comme si la divinité bienveillante surveillait l’apprentissage de la foi.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

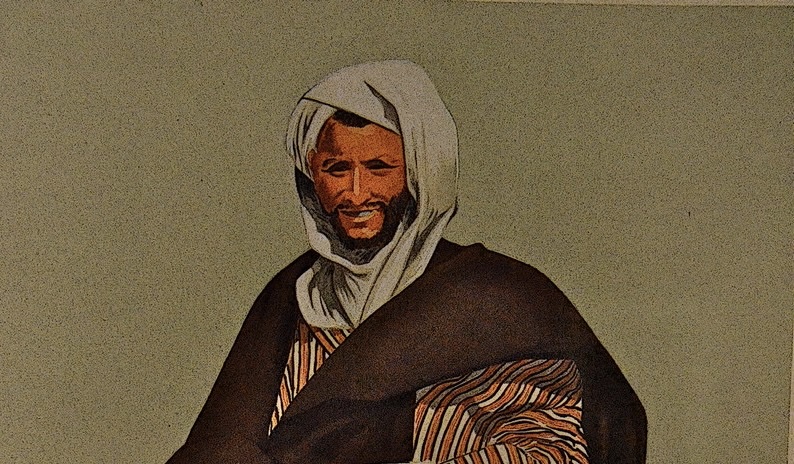

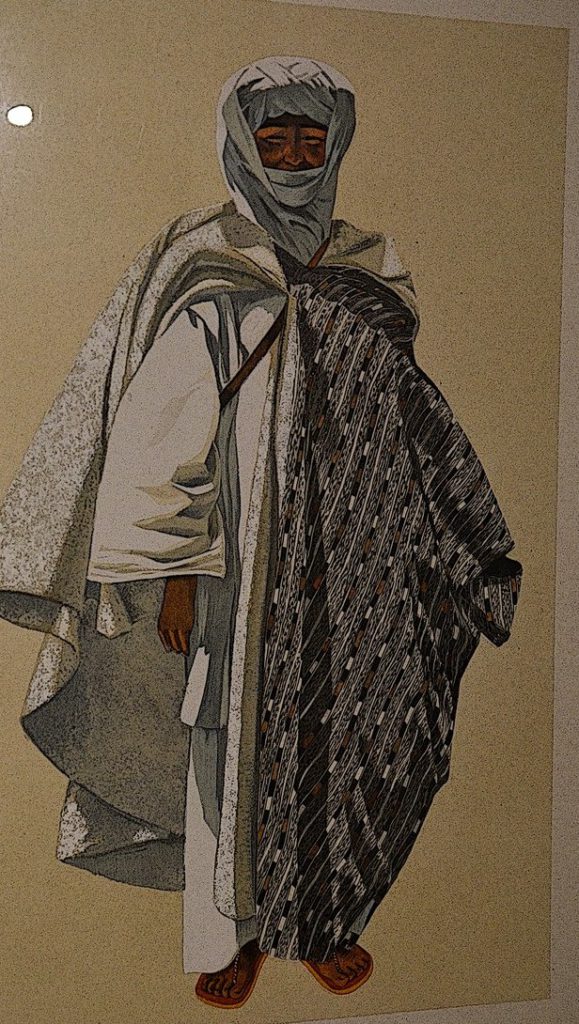

Au premier étage, une exposition temporaire rassemble une série de gouaches de Jean Besancenot (Types et costumes du Maroc). Cet européen venu à la fin du XIXe se prit de passion pour les vêtements traditionnels berbères : tant pour l’originalité des drapés que pour la vivacité des couleurs et la diversité des influences.

Fondation Abderrahmane Slaoui © photos Alain Girodet

Enfin, le dernier étage est consacré à l’affiche publicitaire de la fin XIXe et du début XXe, sur laquelle un Maroc de pacotilles s’offre aux occidentaux nantis. Le mot musée lui-même, nous rappelle-t-on, vient des Muses de l’Olympe. Et c’est vrai que l’on se trouve ici dans une sorte de lieu un peu hors du monde commun et qui offre un regard sans complaisance sur le Maroc d’hier vu par les Marocains eux-mêmes ou vu par les européens.

Fondation Abderrahmane Slaoui, 12 rue du Parc, Casablanca.

La grande Mosquée Hassan II à Casablanca (chroniques marocaines 1/4)