« Le dibbouk », ou la possession dans la tradition juive, au MAHJ à Paris

En hébreu, dibbouk signifie “lié, attaché ». Dans la tradition juive, un dibbouk est une âme errante qui prend possession d’un être vivant. L’exposition à Paris dure jusqu’au 25 janvier.

Cette figure doit sa notoriété à l’écrivain et ethnographe russe Shloyme Zanvi Rapoport (1863-1920), connu sous le nom de plume de Sh. An-ski. Inspiré des légendes collectées lors de ses expéditions ethnographiques dans les shtetlekh (bourgades) de Podolie et de Volhynie, il écrit en 1914 son œuvre la plus fameuse, la pièce Entre deux mondes. Le Dibbouk. Cette histoire d’une jeune femme possédée par l’esprit du fiancé qu’elle n’a pu épouser, et qui finit par en mourir, compose un Roméo et Juliette du Yiddishland aux accents surnaturels.

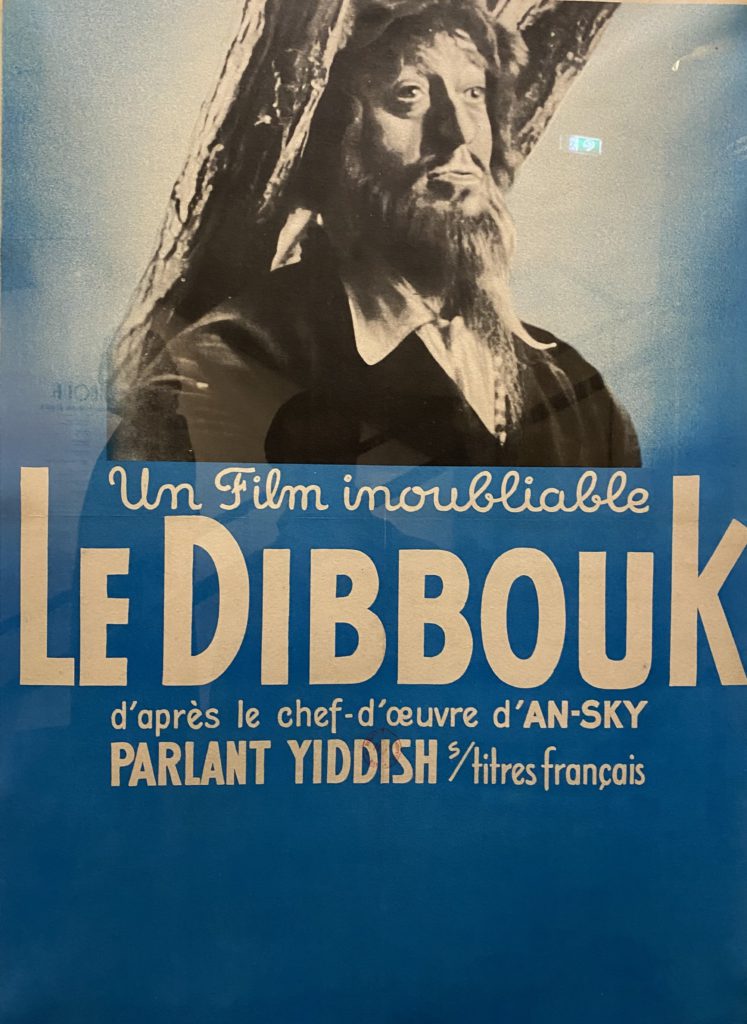

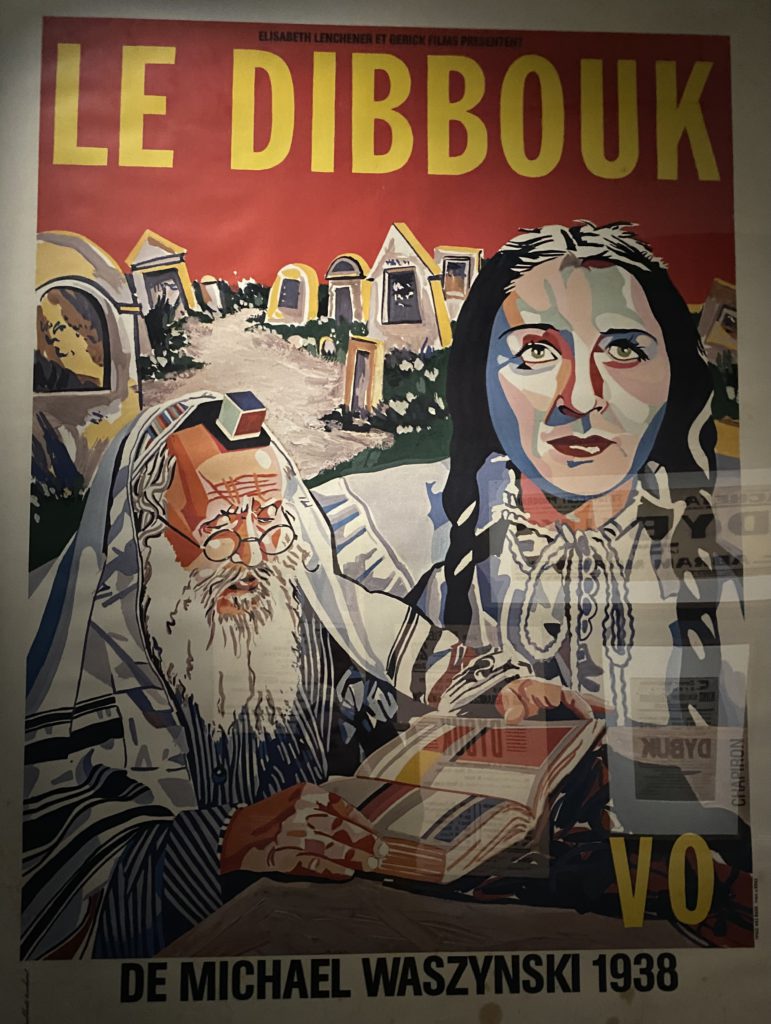

Affiche du film « Le Dibbouk » de Michal Waszyński, Paris 1938 © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

Comme le dit l’auteur lui-même : « Un soir, alors que, déjà rentré à Saint-Pétersbourg, je triais les récits et légendes de dibboukim que j’avais collectés, je m’arrêtais sur l’une d’entre elles. Dès le lendemain, je griffonnais dans mon carnet de notes les premiers vagues contours de je ne savais trop quoi. »

« Synagogue », 1917, par Issachar Ber Ryback (1897-1935) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

Créé en 1920 à Varsovie, Le Dibbouk s’impose dans de nombreuses langues comme le texte le plus célèbre du théâtre juif. Deux ans plus tard à Moscou, la pièce est mise en scène en hébreu par le théâtre Habima, qui s’installera ensuite en Palestine mandataire avant de devenir le théâtre national de l’État d’Israël.

« The Dybbuk », dessin pour le New York Times, 1960, par Al Hirschfeld (1903-2003) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

En 1937, l’adaptation de l’œuvre par le réalisateur polonais Michal Waszyński marque l’apothéose du cinéma yiddish. Entre expressionisme et ethnographie, ambition esthétique et souci documentaire, le film met en scène un judaïsme européen qui, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, se rapproche de l’abîme.

Esquisses des costumes pour le « Dibbouk », par Nathan Altman (1889-1970) © Photographies Grégoire Tolstoï / MAHJ

Après la Shoah, l’œuvre restera présente à la scène, mais aussi à la télévision et sur grand écran, comme symbole de la résilience du judaïsme, tandis que le thème du dibbouk sera investi par les artistes contemporains comme un « retour du refoulé », clé de compréhension d’une identité juive obsédée par un passé traumatique. De cet extraordinaire succès, nombre d’archives ont disparu dans la tourmente de la seconde Guerre mondiale. L’exposition réunit le précieux matériel préservé, et prolonge l’exploration du thème à travers ses développements dans l’après-guerre jusqu’à l’art contemporain.

« Danse des Hassidim », série Dibbouk, 1924, par Samuel Cygler (Ziegler) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

L’idée du Dibbouk est venue à An-ski au cours de l’expédition de 1912-1914. À l’image de son auteur qui parle plusieurs langues, Le Dibbouk puise ses origines à la fois dans le russe, le yiddish et l’hébreu. En 1914, An-ski achève la première version de la pièce en russe et l’envoie pour avis au dramaturge Constantin Stanislavski, qui lui conseille d’en rédiger une version en yiddish pour qu’elle puisse être jouée par des acteurs juifs.

Acteurs de la troupe Habima, photographiés à l’occasion de leur tournée française en 1957, par Thérèse Le Prat (1895-1966) © Photographies Grégoire Tolstoï / MAHJ

C’est finalement la traduction en hébreu du poète Haïm Nahman Bialik qui est publiée en premier, en 1918. Elle servira de base à la version yiddish d’An-ski, publiée en 1919, car entretemps l’auteur a perdu le manuscrit en russe. À l’origine, la pièce était intitulée Entre deux mondes. Le Dibbouk n’étant qu’un sous-titre. L’ordre du titre sera inversé et la pièce deviendra un classique de la littérature yiddish, en dépit de ses prémices russes et hébraïques. L’œuvre est d’emblée un succès. Les mises en scène théatrales et les tournées contribueront à son rayonnement et à sa traduction dans de très nombreuses langues.

« L’étude », 1918, par Marc Chagall (1887-1985) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

Le succès littéraire du Dibbouk d’An-ski ne doit pas faire oublier la dimension religieuse de cette croyance. Le dibbouk trouve son origine dans la notion de la transmigration des âmes (gilgoul) qui se développe au XVIe siècle chez les mystiques juifs. Les premiers exemples documentés de possession proviennent des communautés de Safed, en Gallilée. Ce n’est que vers la fin du XVIIe siècle que des cas sont relatés dans le monde ashkénaze.

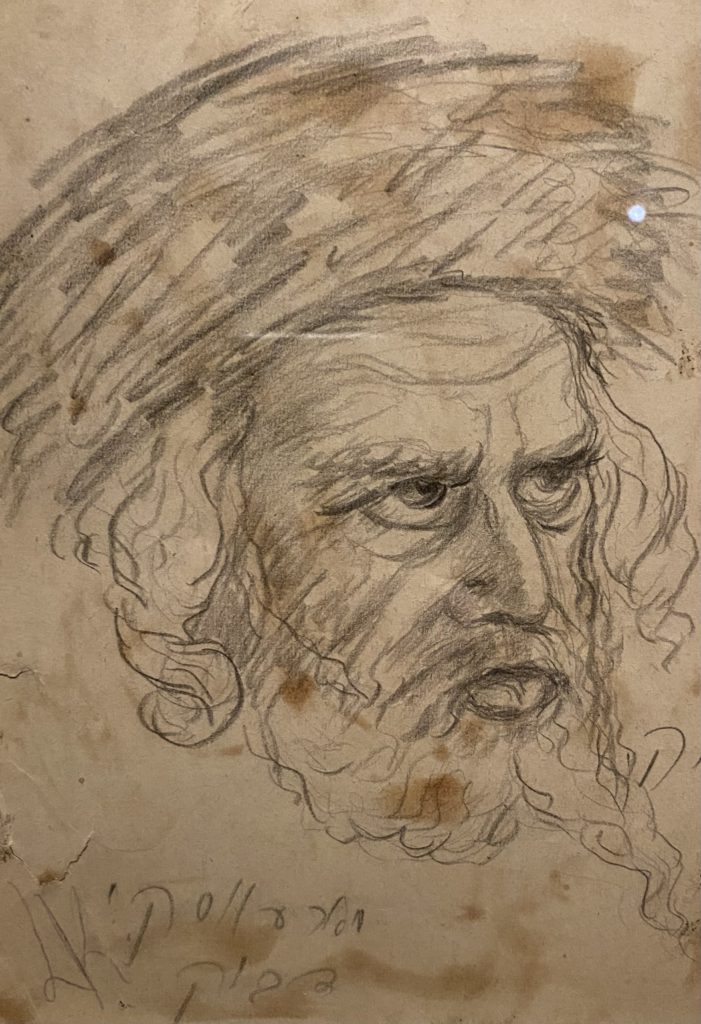

Portrait de l’acteur Abraham Morewski dans Der Dibek, années 1920, par Leib Kadison (1880-1947) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

Ils vont se multiplier dans les communautés hassidiques aux XVIIIe et XIXe siècles, témoignant de la popularisation de la kabbale, dite « pratique ». Les maîtres du Saint Nom (ba’alei Shem), magiciens et guérisseurs, rédigent notamment des amulettes pour se protéger des démons et mauvais esprits.

« Dybuk », mise en scène de Maja Kleczewska, Varsovie 2015. Photo de Magda Hueckel (°1978) © Photographie Grégoire Tolstoï / MAHJ

Alors que dans le christianisme, les esprits prenant possession des vivants sont généralement malfaisants, dans la tradition juive, le dibbouk peut être une présence plus familière qui s’est introduite dans le corps d’un être humain.

Affiche du film « Le Dibbouk » de Michal Waszyński, Paris 1938. « Boîte à dibbouk », 2019, accessoire réalisé par Jonathan Bouillot et Ambre Roos pour le tournage du film « Dibbuk » de Dayan D. Oualid © Photographies Grégoire Tolstoï / MAHJ

Le film de 1937 en YIDDISH, sous-titré ANGL :