L’incontournable Musée Matisse de Nice (chroniques azuréennes 3)

Guillaume Apollinaire disait : « Si l’on devait comparer l’œuvre d’Henri Matisse à quelque chose, il faudrait choisir l’orange ». Le musée Matisse de Nice est un incontournable pour découvrir l’œuvre du maître.

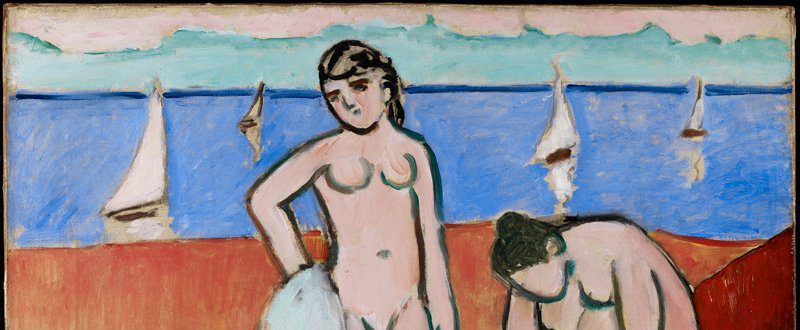

L’orange, certes, c’était bien trouvé : la perfection idéale et toute symbolique de la sphère, la délicatesse charnue et parfois acide des quartiers qu’on divise et l’évidence de la couleur au point d’en être devenu le nom même. La Nature morte aux oranges de 1912 le dit suffisamment avec cette offrande des trois fruits, sans perspective ni effet de réel, comme si les cercles chauds suffisaient à égayer le décor sombre de la nappe de soie blanche. L’orange, donc, bien évidemment, mais, tout aussi bien, pour ne surtout rien omettre de Matisse, le soleil, cette orange du ciel, ou bien les deux fruits sublimes qui ornent le torse des femmes. Tout Matisse est dans la chair des fruits et des femmes, et dans l’éclat du soleil. D’où la Méditerranée…

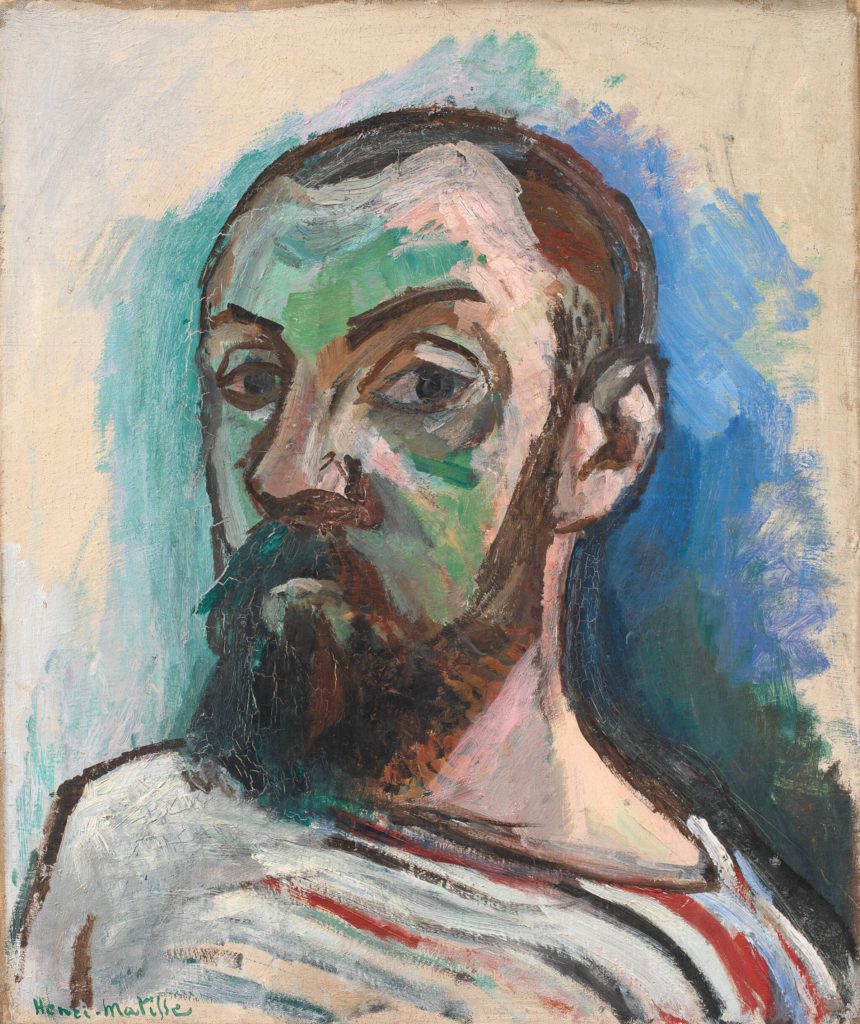

« Autoportrait », 1906 © Wikipedia Commons

Rien pourtant ne semblait prédestiner Matisse à ce destin solaire et la nouvelle exposition du musée de Cimiez qui porte son nom est bien avisée de nous le raconter.

Henri Matisse est né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambresis, dans les brumes picardes, de parents grainetiers. Après de études classiques de droit et quelque mois en tant que clerc de notaire à Saint Quentin, Matisse se décide à étudier la peinture. C’est dans l’atelier de William Bouguereau qu’il fait ses armes : le plus pompier de tous les peintres pompiers. Comme quoi, il faut savoir persister avant de faire sa révolution intérieure. Et c’est seulement quelques années plus tard, lentement, à la manière de la chenille se métamorphosant, qu’il va se détacher de son passé, de la normalité, de la rigidité, du classicisme… et du Nord !

« Les Coucous, tapis bleu et rose », 1911 © Wikipedia Commons

En 1898, c’est la Corse. Tout y est, écrit-il à Albert Marquet, « argenté, panaché, orangers, sombres verts » avec « des fruits comme des bijoux sertis ». Puis Saint-Tropez, en 1904. Collioure en 1905. Le Maroc en 1912, Marseille en 1917. Et Nice ! Nice qu’il ne devra jamais plus quitter puisque, depuis son décès en 1954, il repose au cimetière de Cimiez, à quelques encablures du musée qui porte désormais son nom. Il était venu à Nice pour soigner une bronchite persistante. Comme tout le monde, puisque la mode était à la riviera et à son climat réputé curatif. Au tout départ, c’est un peu raté.

A L’Estaque, il y avait trop de vent, et à Nice, où il s’installe, il pleut durant un mois. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il peint l’une de ses rares toiles « atmosphériques » : Tempête à Nice (1919). « Le lendemain, confiait-il à Tériade en 1919, le mistral chassait les nuages ». Il se mit à faire beau, et, dans le cœur de l’artiste, il fera éternellement beau à Nice.

C’est aussi l’époque où, progressivement mais nettement, Matisse se détache de ses influences. Certains paysages corses sentent encore l’impressionnisme (Petit olivier, 1898). Luxe, calme et volupté, sans grande toile de 1904, est tout imprégné de Seurat qu’au demeurant il admire sincèrement mais dont le pointillisme trop rigoureux ne lui convient guère. Il se veut désormais, et surtout, fauve : « Un tableau fauve, écrira-t-il à sa fille Marguerite en 1950, est un bloc lumineux formé par l’accord de plusieurs couleurs formant un espace possible pour l’esprit. »

C’est tout à fait l’impression que procurent les aquarelles de Collioure : Les baigneuses à la tortue (1907), La Moulade (1905) et surtout La plage rouge (1905). La plage ne serait pas rouge dans la réalité ? Elle l’est pour qui l’observe au zénith : bouillante de chaleur accumulée à en brouiller la vue et les sens.

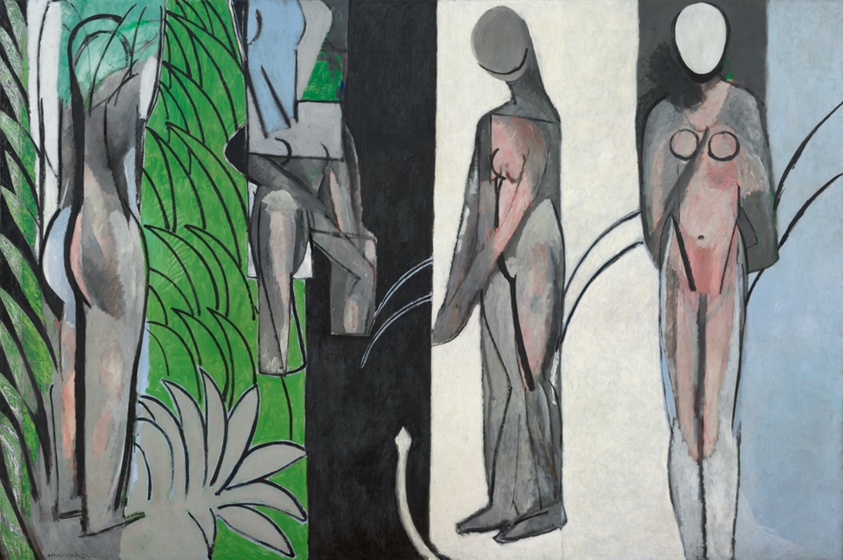

« Les Demoiselles à la Rivière », 1916-1917 © Wikipedia Commons

De ces années méditerranéennes date, chez Matisse, la définition du « sujet de la peinture ». La plupart du temps, c’est un modèle, et souvent une femme. Mais ce sujet -objet de peinture – n’est pas une fin en soi. Matisse ne cherche pas la ressemblance, il veut saisir « le milieu qui crée l’objet » ? Si bien qu’il n’est pas « d’objet » de peinture mais uniquement une peinture.

Son Nu dans l’Atelier de 1928 présente une vue panoramique de l’atelier dans lequel s’installe l’artiste en avril 1928 au 4e étage de la place Charles-Félix à Nice. Et, dans cette vue panoramique, légèrement décentré sur la droite, un modèle nu (Lydia peut-être ? ou une autre). Il est, ce modèle, à peine esquissé, comme une silhouette tout juste visible devant le large rectangle horizontal de la baie vitrée à travers lequel on aperçoit un autre rectangle, couché et bleu celui-là, la mer.

« La Danse », 1910 © Wikipedia Commons

Et, de partout disposés dans l’espace, d’autres rectangles qui sont des cadres vides ou des toiles travaillées par l’artiste. Voilà « le milieu qui crée l’objet ». Le Nu dans l’atelier présente un nu et un atelier : si bien que, à l’intérieur du cadre clos de la toile, s’ouvrent d’autres cadres (d’autres rectangles) sur le ciel, la mer, l’extérieur, l’ailleurs. On sait que l’une des grandes préoccupations de Matisse vieillissant sera de sortir du cadre clos de la toile. Il y songeait déjà en 1928.

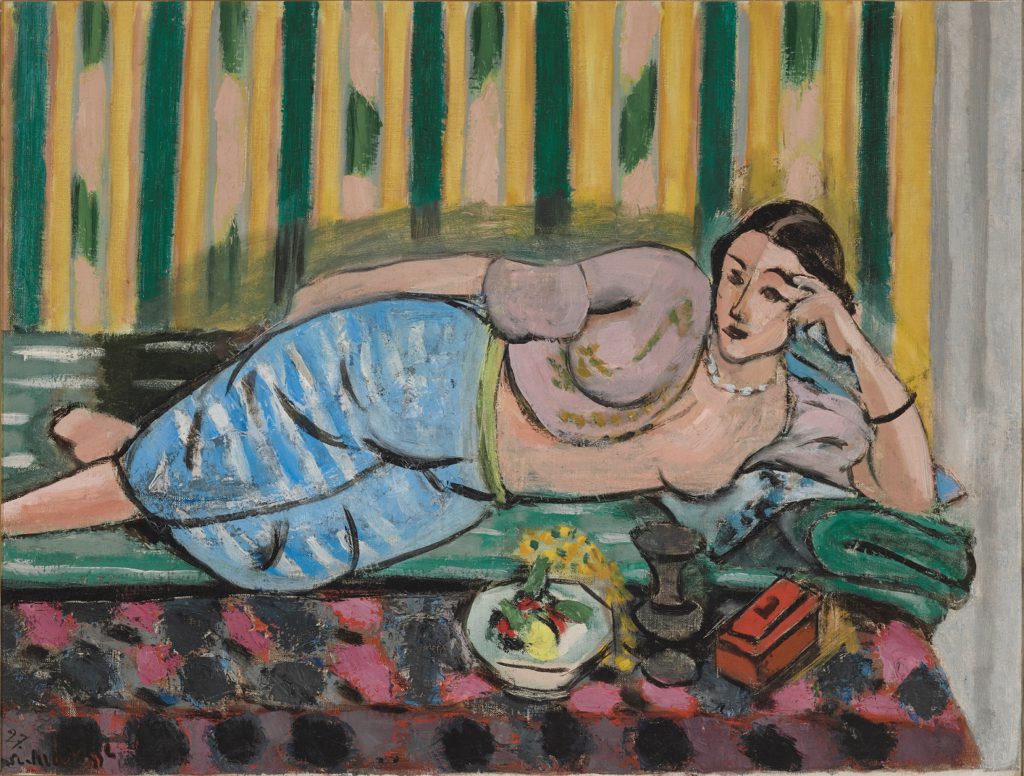

Il n’est pas surprenant, dès lors, que Matisse ait si souvent choisi, pour sujet de ses tableaux, des fenêtres. Là aussi, histoire de cadres. A l’intérieur du cadre clos tranche le cadre ouvert de la fenêtre qui donne, lui, ce nouveau cadre, sur la réalité (Intérieur à Nice 1917 ; Intérieur à la boite à violon 1918). L’acmé peut-être de ce travail est la prodigieuse Odalisque au coffret rouge de 1927. Cet orientalisme de carte postale ou de cinéma sentimental est un prétexte idéal pour dire le besoin de soleil, de couleur et de sensualité.

Sur la toile de Matisse, le caraco porté par la jeune femme procède du même cercle dynamique que son sein et son épaule droite, comme si elle devenait, elle, la femme, tout entière, un enchevêtrement de cercles qui s’en iraient composer l’univers, l’écliptique du soleil et le mouvement de la Terre, le tout sur quelques centimètres carrés de toile, de pigment et d’huile de lin.

Le Musée Matisse de Nice © Wikipedia Commons

On dirait, à contempler certaines œuvres, dont justement cette Odalisque de 1927, que Matisse était quelque magicien vaudou à qui le réel obéissait. L’ensemble est pur, simple, évident, et, par conséquent, universel : la grâce de la courbure, la chaleur de la lumière et l’inscription du plaisir…

Visitez le Musée Matisse de Nice

Henri Matisse en train de découper du papier pour un collage :

Rodin-Bourdelle, corps à corps à La Piscine de Roubaix