Au Centre Pompidou-Metz, l’exposition « Après la fin » redistribue les cartes pour un autre avenir

Rassemblant les œuvres de 40 artistes internationaux au Centre Pompidou-Metz, l’exposition « Après la fin, Cartes pour un autre avenir », sous le commissariat de Manuel Borja-Villel, cherche à remettre en question la vision occidentale ancrée dans un système colonial à travers des récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes. Soulignant l’importance des communautés, l’exposition s’organise autour de réflexions qui interrogent la diaspora et les limites de l’intelligibilité de la modernité afin d’imaginer d’autres mondes au-delà de la fin des temps, au-delà de notre propre temps.

Illustration de l’article : © Centre Pompidou-Metz

Les logiques néolibérales et le capitalisme ont sans aucun doute été marqués par le désespoir. Ce désespoir émerge d’une narration dominante qui n’offre aucune alternative au système — le fameux T.I.N.A. (There Is No Alternative) de Margaret Thatcher — mais il est aussi la conséquence d’une pensée critique qui, dans sa célébration de l’autoréflexivité finit par renforcer l’enfermement épistémique et esthétique de la modernité eurocentrique. Cependant, lorsque nous sommes capables d’envisager les limites de l’intelligibilité de la modernité, lorsque nous comprenons la différence coloniale, lorsque nous reconnaissons qu’il existe d’autres formes de sagesse, d’autres modes de gouvernance plus complexes mais plus justes, l’espoir redevient tangible.

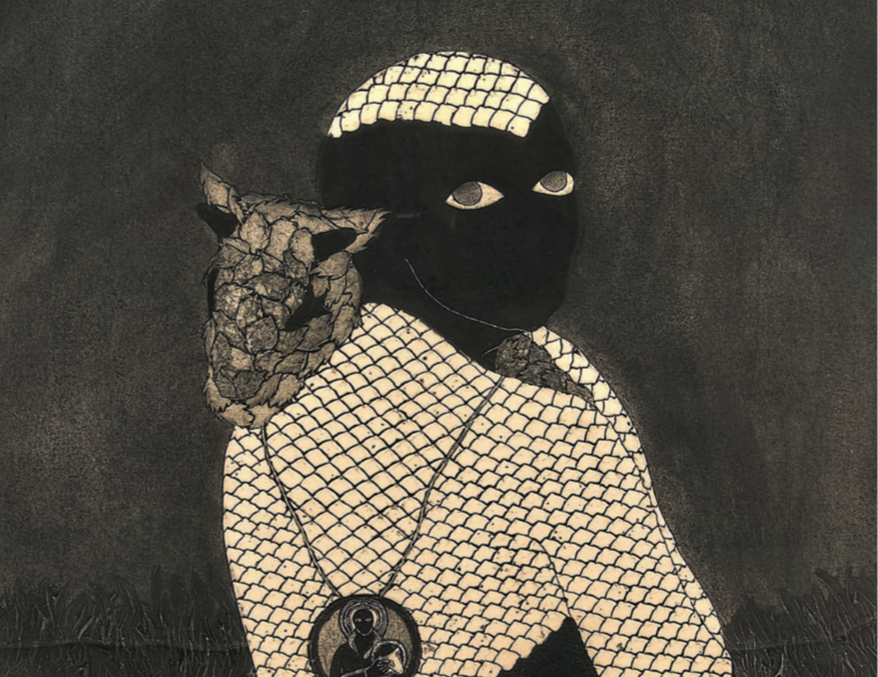

Ahmed Cherkaoui La Prière, 1963-1964 © Paris, musée d’Art moderne de Paris – Droits réservés / Photo : © Paris Musées, musée d’Art moderne, Dist. GrandPalaisRmn / image ville de Paris

Alors émergent la possibilité, la nécessité de sortir du temps linéaire afin d’imaginer d’autres mondes au-delà de la fin du temps, de notre temps. C’est ce que les zapatistes ont proposé lors de la Marche du Silence, fin 2012, créant une chorégraphie en forme de spirale en référence à leur forme de gouvernance, les « caracoles », ainsi qu’à une vision du monde non occidentale. Le temps qu’ils revendiquent est circulaire et non linéaire. Le passé et le futur s’y entrechoquent. Le passé ne sert pas nécessairement à expliquer le présent, mais à le bousculer.Le passé est une voix ancienne qui laisse imaginer des futurs effacés. Cette conception de l’histoire n’entérine pas une supposée identité ancestrale, mais la remet en question. Les traditions populaires réduites au silence rendent ici possible la vibration de l’histoire.

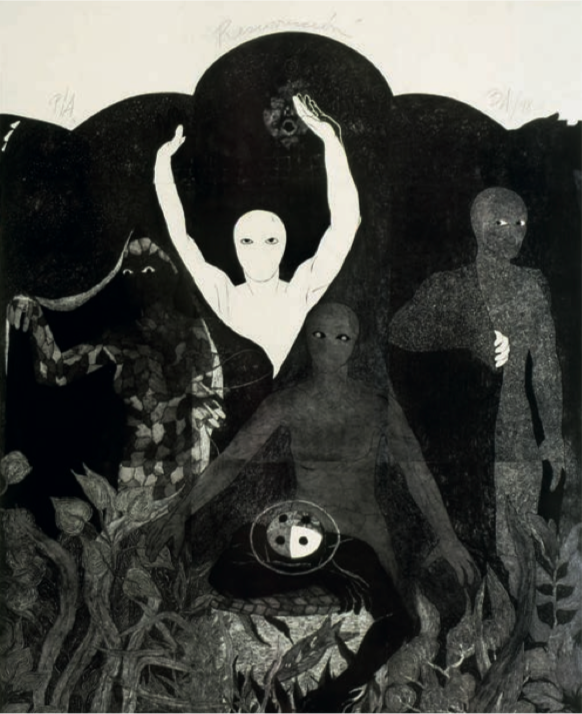

Belkis Ayón, Resurrección (Resurrection), 1988 © Adagp, Paris, 2024

Dans Après la fin. Cartes pour un autre avenir, les diasporas caribéenne et maghrébine, imbriquées depuis le début de la colonisation, s’entremèlent. Traversant une vaste période qui s’étale du XVIIe siècle à nos jours, l’exposition aborde la condition diasporique de ces peuples et communautés, cet « être à la frontière », cette « appartenance sans appartenance », pour reprendre les termes de la poétesse Gloria Anzaldúa. La frontière n’est pas seulement une limite mais aussi un carrefour. Ce n’est pas ce qui nous sépare mais une condition qui donne le droit de ne pas avoir à choisir. En ce sens, l’épistémologie de la diaspora est contraire à l’univocité moderne ou à l’apparente pluralité du système artistique contemporain.

Wifredo Lam, Damballah, 1946 © Adagp, Paris, 2024 / Succession Wifredo Lam / Photo : © Augustin de Valence

L’artiste diasporique doit continuellement naviguer entre de multiples niveaux de signification parce qu’il ou elle s’adresse et interagit avec différentes communautés. Les œuvres de Wifredo Lam, Rubem Valentim, Belkis Ayón, Frank Walter ou Ahmed Cherkaoui en sont des exemples. Loin d’une forme d’appropriation, leurs références aux spiritualités et religions d’origine africaine ou aux éléments vernaculaires se mêlent à la modernité, sans qu’aucun de ces mondes ne soit fondu dans l’autre. La pensée frontalière, qui invite à se décentrer et à prendre du recul par rapport à l’univers de la modernité, est fondamentale pour les artistes de l’exposition.

L’exposition est visible au Centre Pompidou-Metz jusqu’au 1er septembre 2025

Rodin-Bourdelle, corps à corps à La Piscine de Roubaix