« In the American West », Richard Avedon expose son Amérique intime à la Fondation Henri Cartier-Bresson

Voici quarante ans très précisément, en 1985, les Etats-Unis étaient sous le joug d’un président fantasque et mégalomane, qui, pour son second mandat, multiplia les mesures néo-libérales, créant ainsi une crise sans précédent dans la partie la plus défavorisée de la population, travailleurs précaires, classes moyennes et populaires. Le photographe Richard Avedon nous montre un instantané saisissant de l’époque.

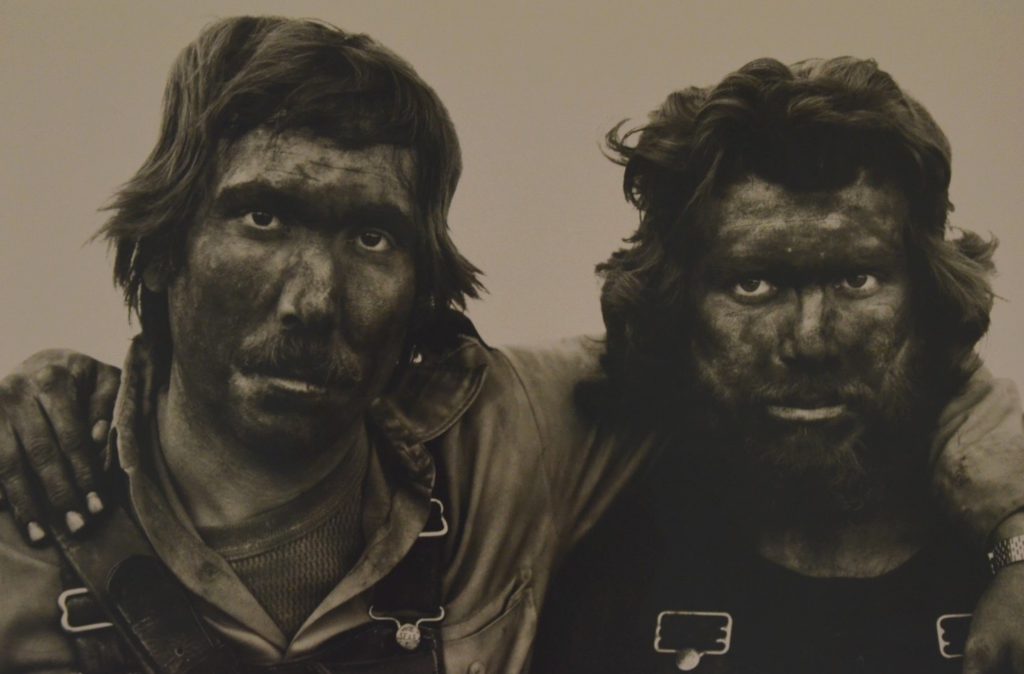

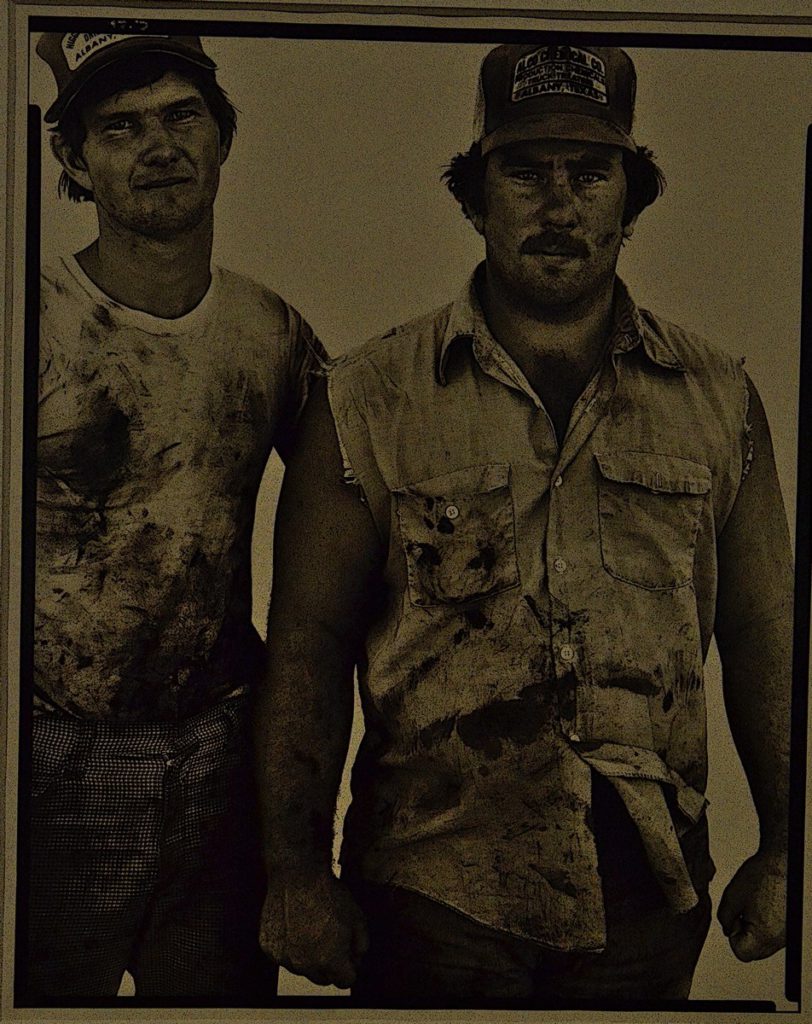

Illustration : Lance Barron et Mel Pyeatt, mineurs de charbon, Wyoming, 1979 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Le président en question s’appelait Ronald Reagan et, bien entendu, toute ressemblance avec une autre situation ne saurait être que le fruit du hasard. L’Histoire ne se répète jamais tout à fait, même si, d’aventure, certaines périodes semblent être le reflet de la nôtre.

C’est à ce moment-là, en 1985, que Richard Avedon décida de mettre son art, la photographie, au service d’une sorte de bilan, en image, de la situation économico-sociale dans l’Ouest de son pays, la partie la plus modeste et la plus concernée par la crise.

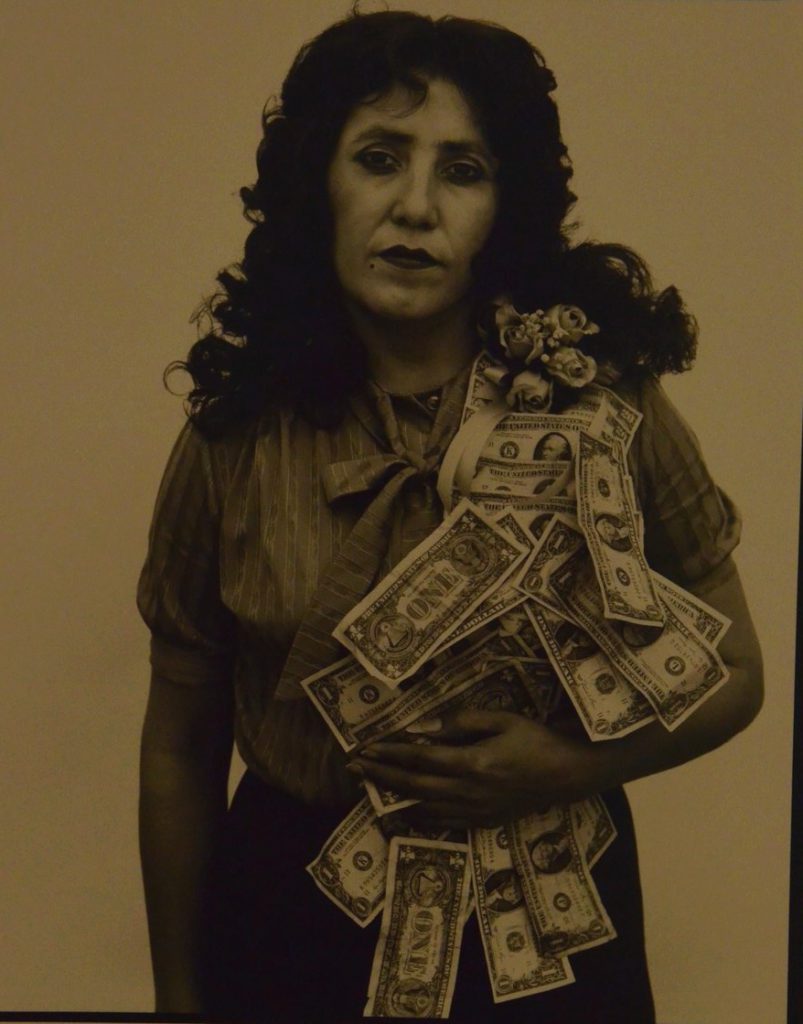

Petra Alvarado, ouvrière d’usine, le jour de son anniversaire, Texas, 1982 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Richard Avedon est alors au sommet de son art, il est célèbre dans le monde entier, surtout qu’il assure la majorité des couvertures du magazine Vogue, et d’autres encore ; il a pris en photo Brigitte Bardot, Jean Renoir, Francis Bacon ; ses œuvres ont été exposées au MOMA de New-York, et son rôle a même été interprété, au cinéma, par le grand Fred Astaire, dans Funny face de Stanley Donen. C’est assez dire qu’il n’a plus grand-chose à prouver.

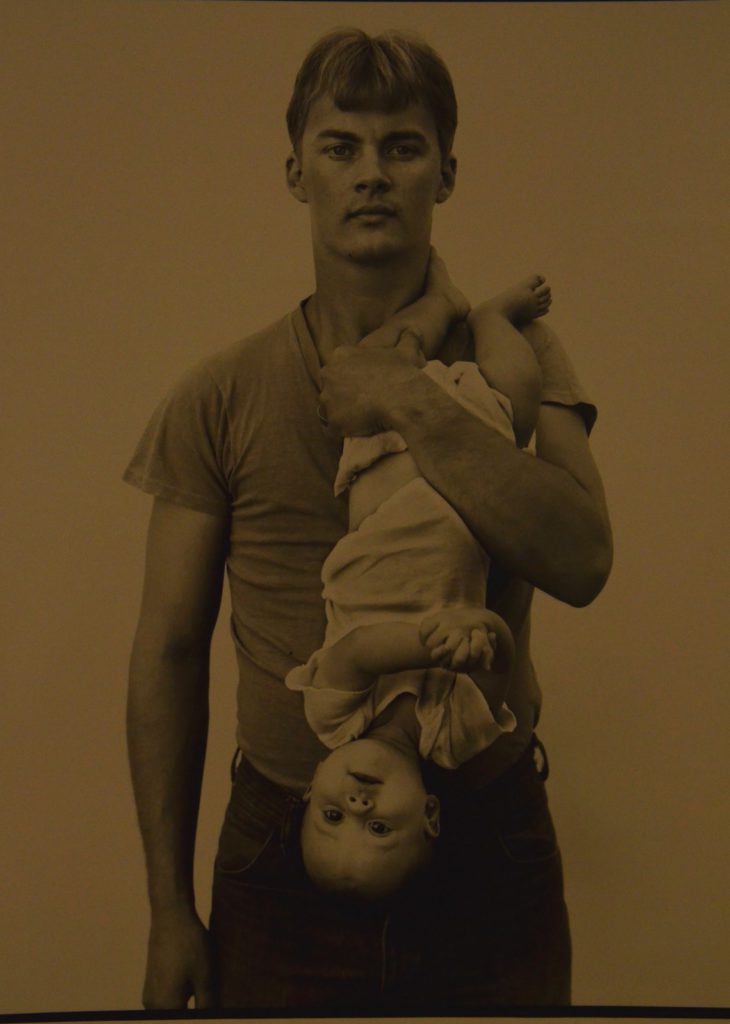

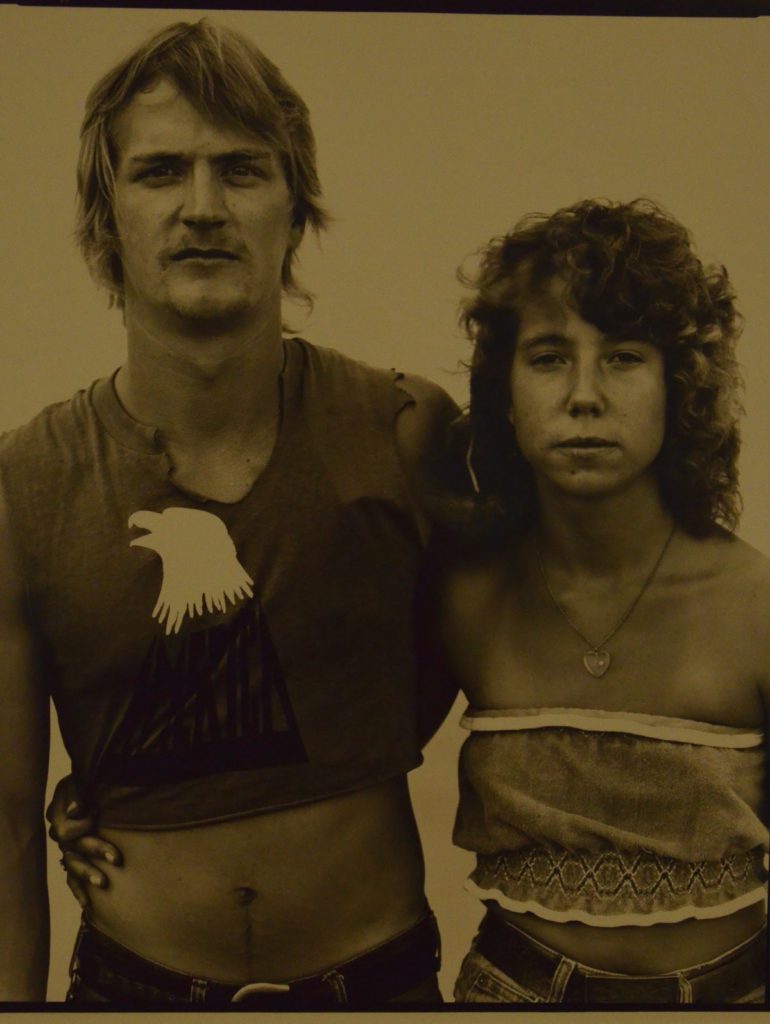

John et Melissa Harrison, négociant en bois et sa fille, Texas, 1981 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Pourtant, toute sa carrière durant, Richard Avedon n’oubliera jamais les petits, les obscurs, les sans grades, dont il fit partie. Il est né à New-York, en 1923, dans une famille humble et c’est son père, Jacob Israël, modeste commerçant, qui va lui offrir son premier appareil photographique, un Rolleiflex, à l’âge de 10 ans. Il a appris réellement son métier durant la seconde guerre mondiale. Engagé volontaire, il est affecté au service photographique de la marine, et, muni de l’appareil de papa, il prend les photographies d’identité des membres des équipages : fond blanc, lumière neutre, cadrage en buste, cette simplicité efficace restera sa marque de fabrique jusqu’à la fin de sa vie. Déjà, alors que sa carrière de photographe de mode est lancée, il défend les droits civiques des noirs américains aux côtés de James Baldwin, et, un peu plus tard, les populations brûlées par le napalm, au Vietnam, durant la guerre.

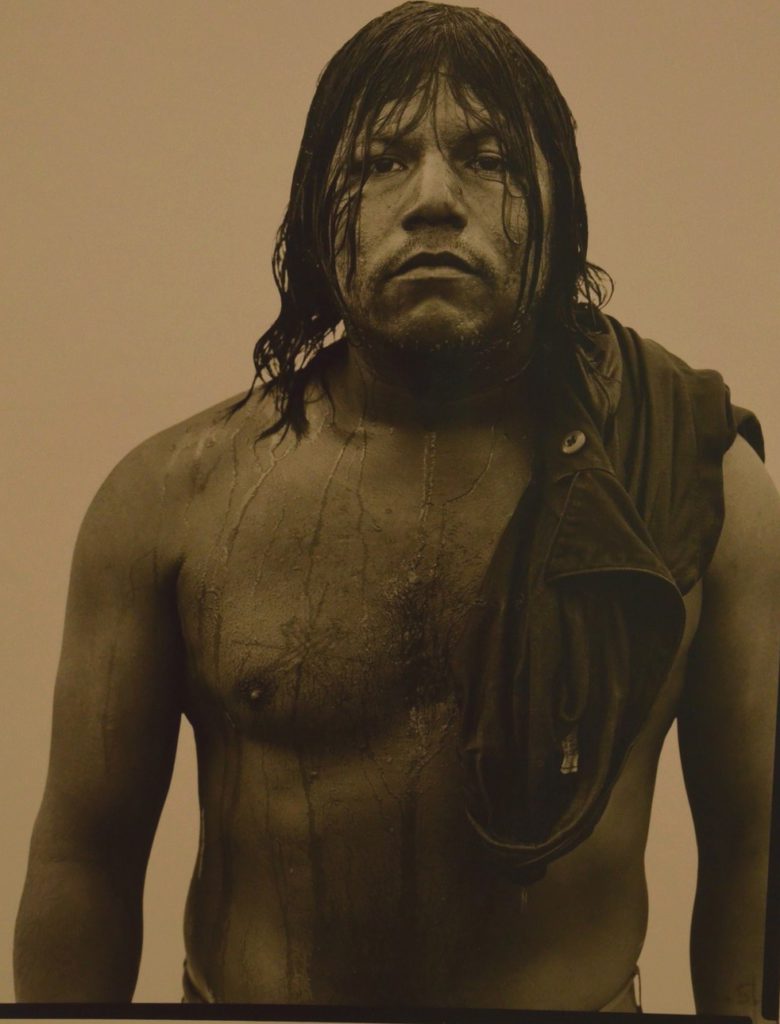

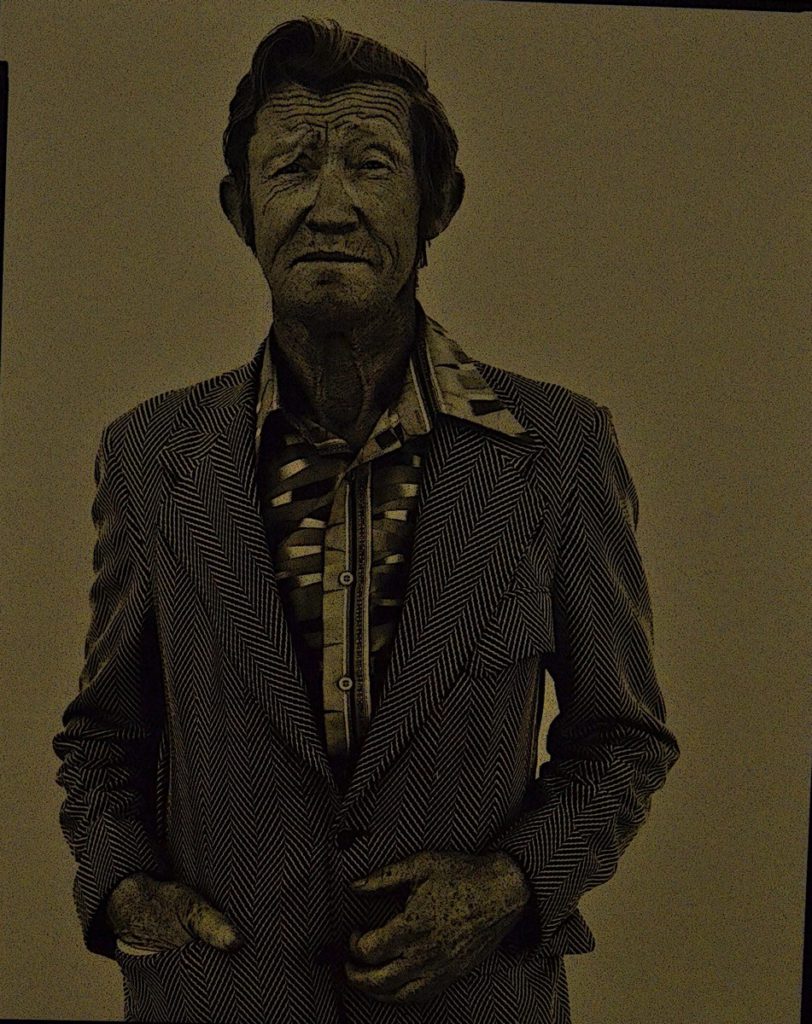

Travailleur migrant non identifié, Texas, 1979 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Donc, en 1985, il part, avec deux assistants pour la technique, et Laura Wilson pour la logistique : à bord d’un camion, il embarque une chambre 20x 25 et pas mal de matériel. Le but c’est de faire des portraits d’américains de l’ouest, ceux qui sont le plus concernés par la situation de crise, ceux qui ont tout perdu alors qu’ils ne possédaient rien : « Mes sujets sont des êtres que personne ne regarde. Mais ce sont pourtant eux qui font marcher le monde. Ils font le travail » déclare Richard Avedon dans Beaumont Enterprise, le 22 septembre 1985.

Et la fondation Cartier Bresson nous les présente, ces portraits d’hommes, de femmes, d’enfants, et même d’animaux, venus du fin fond de l’ouest américains, et qui constituent les éléments de l’un des livres de photographies les plus importants du XXè siècle : In the American West.

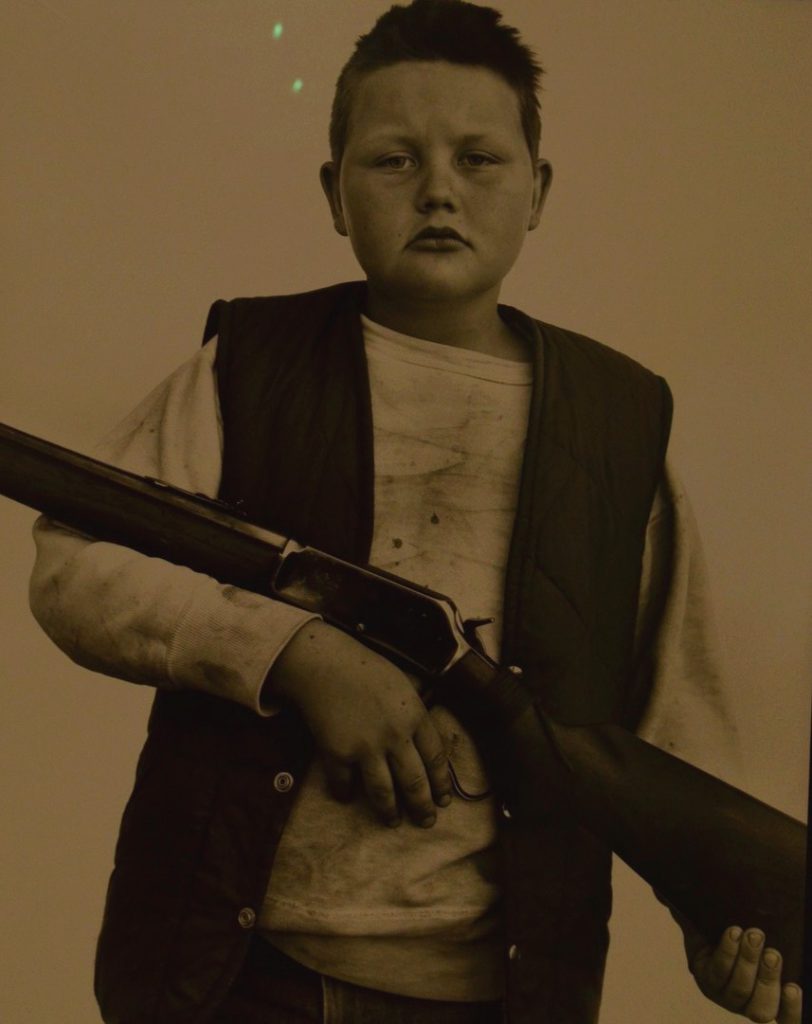

B.J. Van Fleet, 9 ans, Montana, 1982 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Les cent dix portraits ont (presque) tous été réalisés de la même façon. Avedon et ses acolytes arpente le territoire et ils « recrutent » des modèles : ouvriers, agriculteurs, passants, travailleurs précaires, sdf, serveurs, artisans, etc. A chaque fois, il s’agit d’une vraie rencontre entre le photographe et le modèle. Avedon prend le temps. Le temps de discuter, de connaître, de comprendre l’autre. L’autre qui n’est jamais n’importe qui. L’autre qui, à chaque fois, est une aventure.

« Je suis assez proche de mon sujet pour le toucher. Il n’y a rien entre nous, sauf ce qui se passe tandis que nous nous observons l’un l’autre durant la réalisation du portrait. Cet échange comporte des manipulations, des soumissions. Je fais des suppositions dont découlent certains actes que je ne pourrais accomplir impunément dans la vie courante. »

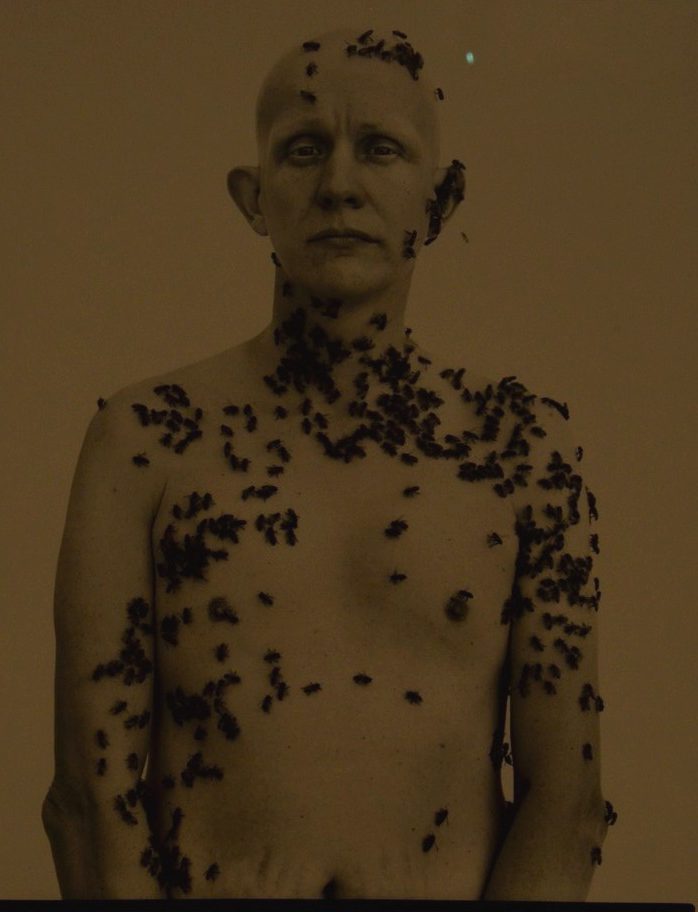

Ronald Fischer, apiculteur, Californie, 1981 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Avant la prise de vue, Avedon ou l’un de ses assistants réalise un Polaroid de chacun des modèles qu’il souhaite faire poser. Puis l’on établit soigneusement un dossier, avec le nom et l’adresse des modèles pour qu’ils puissent recevoir un tirage, un livre et une invitation au vernissage de l’exposition. Il ne s’agit pas de faire vite, il ne s’agit de faire n’importe quoi. Il faut que le modèle s’y retrouve, lui aussi.

La séance a lieu en plein air, avec simplement un rideau de papier blanc pour fond, et la lumière naturelle (« Toute la série est éclairée par l’Ouest » dit l’artiste). Avedon ne se cache pas derrière l’appareil. Il est face à son modèle et il lui parle, il le regarde, parfois même il l’imite (on le voit bras croisés comme son modèle quand il travaille avec Bill Curry, sdf, Yukon, Montana), il cherche avec lui une pose, une attitude, un geste. Quelque chose qui va dire l’autre, le rassembler, le résumer. Avedon tient à la main la poire du déclencheur, et, quand le modèle est prêt, concentré, absorbé, il le prend en photo.

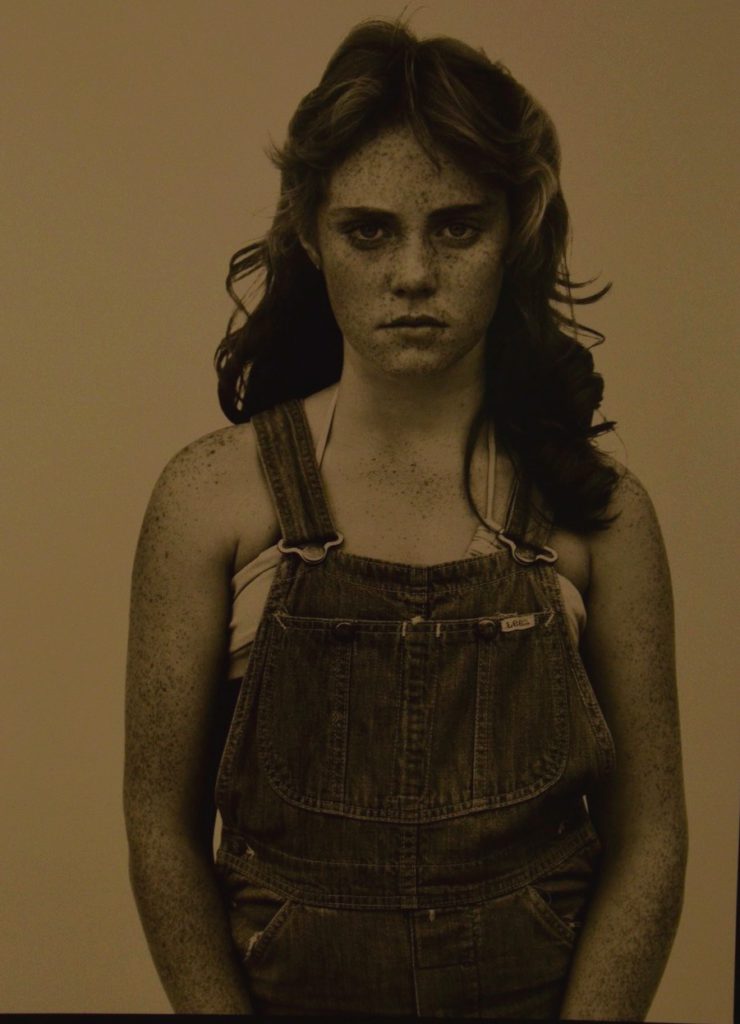

Sandra Bennett, 12 ans, Colorado, 1980 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Ils sont 110. Définis par leur activité (Alfred Lester, cultivateur de terres arides Dakota du Nord ; Jeannie Banta, serveuse, Salmon, Idaho ; Bill Hanken, ouvrier du batiment, Cody, Wyoming ) ou bien par leur situation au moment de la pose (Carl Hoefert, employé de casino au chômage, Reno, Nevada ; Jesus Cervantes et Manuel Héredia, prisonniers, San Antonio, Texas ; Rick Davis, sdf, Buffalo, Dakota du nord) ou simplement par leur âge (Dany Lane et Christine Coll, 14 et 17 ans, Calhan, Colorado ; Sandra Bennet, 12 ans, Rocky Ford Colorado ). Ils peuvent l’être également, définis, par un hobbie (Boyd Fortin, 13 ans, dépouilleur de serpents à sonnette, Texas) ou bien par l’instant de vie dans lequel ils se trouvent (Petra Alvarado, ouvrière d’usine le jour de son anniversaire, El Paso, Texas) ou bien encore par l’impossibilité, précisément, d’être formellement définis (Travailleur immigré non identifié, Eagle Pass, Texas). On trouve même des animaux (Shepp, mouton à l’abattoir, Ennis, Montana).

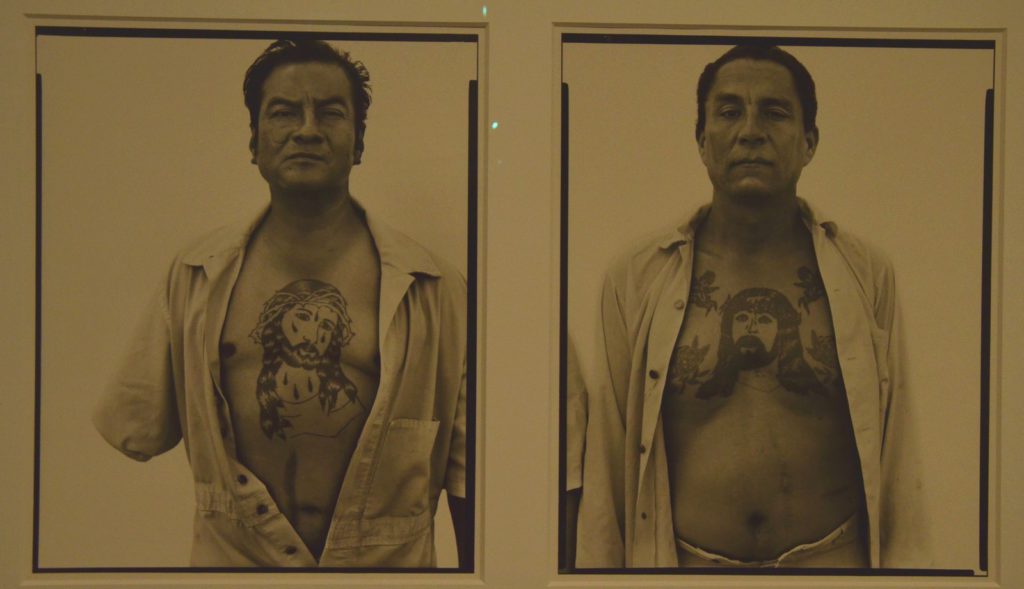

Jesus Cervantes et Manuel Heredia, prisonniers au Texas, 1980 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Certains de ses portraits peuvent intriguer : Jesus Cervantes et Manuel Héredia, prisonniers, San Antonio, Texas, et leurs tatouages d’un Christ en larmes sur le torse. B.J. Van Fleet, 9 ans, Ennis, Montana, qui, en dépit de son jeune âge, porte un fusil entre ses mains. John Harrison, négociant en bois, Lewisville, Texas, qui tient sa fille Melissa, encore bébé, la tête en bas comme s’il s’agissait d’un morceau de bois.

Mais tous, cependant, ont en commun une certaine densité, une certaine intensité. Dans le regard, dans les traits, dans l’expression. Ils sont beaux d’être authentiques (Stan Riley et James Law, ouvriers du pétrole, Albany, Texas ; Marvin Morrison et Kellie Bennet, transporteur de foin et vendeuse, Burley). Ils sont beaux, pour certains, parce qu’on sent qu’en dépit des lourdeurs de l’existence, ils prennent soin d’eux ( la tenue coquette de Beverly Jane Frazier, conductrice de poids lourds, Burley, Idaho ; la pose gracieuse de Rita Carl, élève d’une école de police, Sweetwater, Texas ; le décolleté de Robert Gonzales, détenue, San Antonio, Texas).

Carl Hoefert, employé de casino au chômage, Nevada, 1983 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Pourtant, à aucun moment, Avedon n’a vraiment triché. Il sait, il a conscience, que le réel est aussi une mise en scène. Lui-même d’ailleurs parle de son travail en évoquant une « fiction ». Mais, à l’issue de ce parcours, il réalise sa seule véritable photo « mise en scène » : celle de Ronald Fischer, apiculteur, Davis California.

Stan Riley et James Law, ouvriers du pétrole, Texas, 1979 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Pour ce cliché, et seulement pour celui-ci, Laura Wilson a passé une petite annonce dans The American Bee : Avedon voulait un apiculteur qui pose entouré par ses abeilles. La prise de vue s’est étendue sur deux jours en mai 1981 à Davis, Ronald Fischer a posé torse nu et le corps enduit de phéromones de reine pour attirer les abeilles. Avedon a réalisé 121 prises de vue à la chambre 20 x 25 et il a déclaré, en voyant le résultat que son modèle avait l’air d’un « moine bouddhiste qui endure ses douleurs sans s’apitoyer sur son sort ».

Marvin Morrison et Kellie Bennett, transporteur de foin et vendeuse, Idaho, 1983 © Richard Avedon / Fondation Cartier Bresson

Mais cette unique photo travaillée, organisée, méthodique ne fait que mieux ressortir l’étonnant paradoxe du travail tout entier de Richard Avedon : rien n’est plus artificiel que l’authentique, rien n’est plus élaboré que la spontanéité, rien n’est plus complexe que la simplicité.

« In the American West », exposition à voir jusqu’au 12 Octobre 2025 à la fondation Henri Cartier-Bresson, 79 rue des Archives, 75004 Paris

Elliott Erwitt à Paris au Musée Maillol, une expo de photos qui a du chien