Ma nuit au musée

Et si on vous proposait de passer une nuit, seul(e), dans le musée de votre choix … lequel choisiriez-vous ? C’est la proposition que fait la maison d’édition Stock aux écrivains qui acceptent de jouer le jeu pour la collection « Ma nuit au musée ».

Alina Gurdiel a pu elle-même déambuler toute une nuit dans un musée contigu à l’hôtel où elle logeait sur l’île japonaise de Naoshima. Cette expérience singulière l’a conduite à imaginer une collection originale qui ouvrirait à celles et ceux qui accepteraient un champ de réflexion et d’introspection privilégié.

J’ai découvert cette collection avec le récit de Leïla Slimani qui m’a enchantée et, séduite par l’originalité de l’exercice, j’ai lu d’autres volumes dont le dernier écrit par Christophe Boltanski. J’ai alors décidé de vous présenter cette démarche singulière en choisissant quatre textes qui m’ont particulièrement plu.

Nous voyagerons donc de Venise à Beyrouth et d’Amsterdam à Bruxelles pour vivre avec quatre écrivains une parenthèse artistique qui nous mènera bien au-delà d’une visite nocturne des lieux qu’ils ont choisis.

Le Parfum des fleurs la nuit

Leïla Slimani

Leïla Slimani incarne pour moi la délicatesse et la hardiesse d’une écriture à la fois douce et cruelle, l’auteure de Chanson douce et du Jardin de l’ogre mais aussi du Pays des autres et de sa suite, Regardez-nous danser, n’a pas son pareil pour évoquer les sentiments de ses personnages dans les situations les plus dramatiques. Et la voilà livrée à elle-même toute une nuit dans un musée qui ne l’attire pas particulièrement face à des œuvres qui ne l’inspirent pas plus que ça mais dans une situation d’isolement qui la séduit complètement. C’est Alina Gurdiel, l’éditrice qui a choisi le lieu, une cité menacée par les eaux, une forteresse aux fondations vacillantes et un musée dont la proue fend le canal comme un navire prêt à larguer les amarres.

Et Leïla embarque pour quelques heures de divagation dans les méandres de son esprit, elle refait le parcours de Rabat – où il n’y a pas de musée dans les années quatre-vingt – à Paris où elle tente de s’approprier les codes de la découverte artistique. Sa déambulation dans les salles, un fascicule à la main l’emmène au plus profond d’elle-même ; l’odeur du jasmin que diffuse une fleur mystérieuse qui ne s’ouvre que la nuit lui fait monter les larmes aux yeux et ressuscite un monde englouti. La nuit passe et les fantômes du passé accompagnent l’écrivain dans sa veille nocturne, entre enfermement et évasion, entre Orient et Occident, entre retenue et confession.

« Me voilà, seule au coeur de la Douane, reine en mon royaume sans habitants, sans vie et sans lumière. J’erre de salle en salle sans tendre de papiers d’identité, sans donner de raison, sans me justifier. J’ai pris le pouvoir sur ce territoire, j’ai inversé le cours des choses, je vis la nuit et j’irai me coucher à l’aube. Je n’ai pas de comptes à rendre. »

Je me laisse embarquer avec Leïla Slimani à Venise, dans la Douane de mer comme dans un bateau… enfermée avec elle dans ce piège consenti. Et je sais déjà que je passerai d’autres nuits dans d’autres musées avec d’autres écrivains, attentive à leurs murmures intimes faisant écho à mes propres digressions.

Le Musée National

Diane Mazloum

Le musée National de Beyrouth est très spécial parce qu’il se situe sur ce qui fut la ligne de démarcation entre Beyrouth – Ouest et Beyrouth – Est pendant la guerre civile de 1975 à 1990. Diane Mazloum est née à Paris, a grandi à Rome et se partage aujourd’hui entre la France et le Liban. C’est tout naturellement qu’elle a choisi de passer une nuit ou plutôt, parce que rien ne se passe jamais comme prévu à Beyrouth, une journée dans le Musée National aux fenêtres obstruées pour le plonger dans l’obscurité.

Diane Mazloum ne cesse de raconter le Liban dans son œuvre depuis Beyrouth, la nuit en 2014, L’âge d’or en 2018 jusqu’à Une piscine dans le désert en 2020. Plus attachée aux productions postérieures aux années 50 qu’attirée par les antiquités égyptiennes, phéniciennes, assyriennes, babyloniennes… qu’abrite le Musée National, elle entreprend une exploration de ses racines qui se confondent avec celles du Liban.

Le 4 août 2020, elle était à Beyrouth quand deux explosions meurtrières ont pulvérisé le port de la ville faisant exploser la baie vitrée de l’appartement de ses parents. A la demande d’Alina Gurdiel, elle y revient le 23 décembre 2020 pour se plier à l’exercice proposé par la collection. L’occasion pour l’auteure franco-libanaise d’interroger ses liens avec le pays, de questionner la réalité de croyances idéalisées et de livrer sa véritable vision d’un gâchis que personne ne parvient à endiguer.

« J’ai passé ma nuit au Musée National de Beyrouth le 23 décembre 2020. Comme jamais il ne me serait venu à l’esprit de consacrer une nuit à ce musée, jamais je n’aurais imaginé assister un jour à l’effondrement de mon pays. Et de la même façon que je reste hébétée par la vitesse et la brutalité à laquelle il s’est écroulé sous mes yeux, je suis surprise de l’évidence cristalline avec laquelle le musée a pu s’imposer à moi. »

Diane Mazloum rend hommage à la force des Libanais qui gardent l’espoir face à l’adversité, qui rivalisent d’inventivité pour continuer à se réunir pour partager un repas, se raconter des histoires et rire malgré tout, malgré ce matin de 2019 où ils ont découvert que leur argent était séquestré par les banques, malgré la disparition des denrées dans les rayons des supermarchés, malgré la distance qui les sépare de leurs proches exilés aux quatre coins de la planète.

Quand tu écouteras cette chanson

Lola Lafon

Lola Lafon a choisi le Musée Anne Frank. Elle a beaucoup veillé et un peu dormi dans l’Annexe où la jeune-fille et les autres membres de sa famille se sont cachés de l’été 1942 à l’été 1944 avant d’être découverts et déportés. Je me souviens de mon sentiment quand je suis entrée dans cette petite chambre aux murs couverts des photographies qu’avait choisies la jeune Anne et j’ai retrouvé cette émotion dans le texte de Lola Lafon qui m’a beaucoup appris sur celle que je pensais pourtant bien connaître.

Lola Lafon s’est intéressée dans ses romans à des trajectoires féminines singulières, perturbées comme celles de la gymnaste Nadia Comăneci dans La petite communiste ou de Patricia Hearst dans Mercy Mary Patty. Née d’une mère biélorusse et d’un père français, elle a grandi en Bulgarie puis en Roumanie. Danseuse avant d’être musicienne et écrivain, elle a elle-même été confrontée à la violence et se présente comme une «anarcho-féministe». Elle ne peut qu’être révoltée dans ce musée qui n’existe que par le manque de celle que l’on vient y rencontrer. Elle lui rend un vibrant hommage en la racontant à travers les témoignages de Laureen Nussbaum, une des dernières personnes en vie ayant côtoyé Anne Frank ou de Rosetta, survivante de Bergen-Belsen.

« Avant de rentrer dans la nuit de ce mois d’août 2021, je ne sais rien, sauf ceci : les fantômes, au contraire du mythe qui voudrait qu’ils nous hantent sans pitié, se tiennent sages. Ils nous espèrent, ils ont tout leur temps, celui que nous n’avons pas. Ils attendent qu’on accepte d’être déroutés. Que nos paupières se dessillent et qu’on devine, au travers du temps, leurs ombres patientes. Alors, on pourra faire place à ceux qu’on dit avoir « perdus ». On les retrouve. »

Mais c’est surtout avec sa propre famille que Lola Lafon a rendez-vous quand elle grimpe les escaliers de l’Annexe. Elle y retrouve le fantôme d’Ida, sa grand-mère juive née en Pologne, heureuse de vivre en France où elle s’est mariée et a survécu à la guerre.

C’est sûr, ce lieu est habité et ce n’est qu’au petit matin qu’elle a le courage de franchir le seuil de la chambre d’Anne où un autre fantôme l’attend. Elle laisse alors les souvenirs affluer, la tristesse aussi.

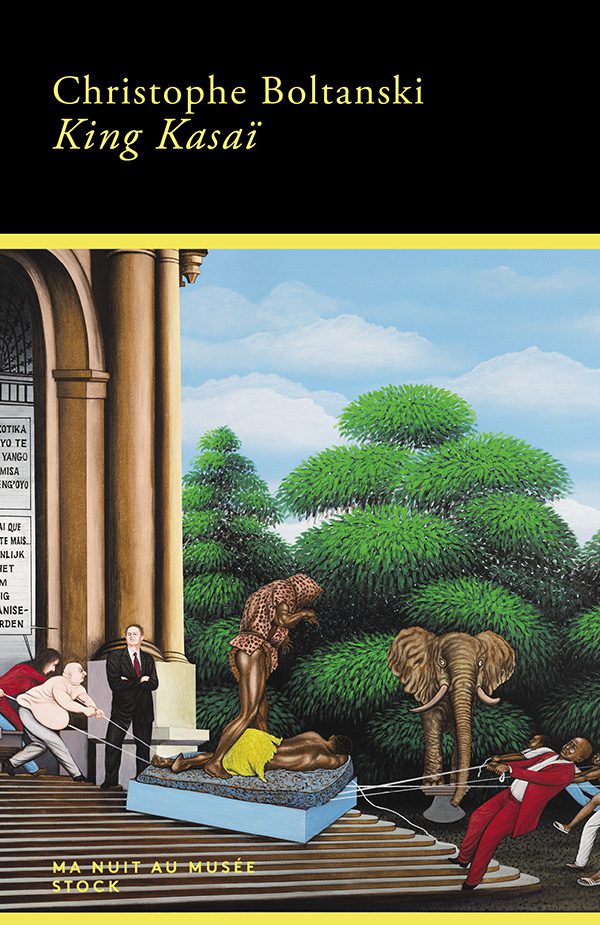

King Kasaï

Christophe Boltanski

Christophe Boltanski pénètre dans l’Africa Museum à tâtons comme écrasé dès les premiers pas par ce lieu restauré, « décolonisé » suivant les termes de ses administrateurs. L’atmosphère est lourde, presque écoeurante dans ce qui fut le dernier musée colonialiste et dont la restauration n’a pu complètement effacer les enjeux du passé. Contrairement aux écrivaines citées précédemment, cette nuit ne sera pas introspective pour le visiteur, en tout cas pas sur un plan personnel. C’est le passé colonialiste de la Belgique qui est au centre de ses réflexions, c’est l’orgueil de Léopold II qu’il fustige, celui qu’il appelle « le montreur d’hommes », qui après avoir obtenu non sans mal « sa part du gâteau africain » exhibe des hommes, des femmes et des enfants arrachés à leur village pour être offerts en spectacle aux badauds de l’exposition universelle de 1897.

Les statues honteuses ont été reléguées dans les caves mais c’est justement par le sous-sol que l’on entre aujourd’hui dans les entrailles de l’ancien musée du Congo Belge. Plongé dans les ténèbres, il devient musée des horreurs ; peuplé de trophées empaillés, naturalisés, conservés dans le formol, il reste fidèle à l’objectif initial, faire peur en montrant la sauvagerie.

« Un panneau met en garde le visiteur à la manière des avertissements apposés sur les paquets de cigarettes : « Les statues présentées dans cette salle faisaient autrefois partie de l’exposition permanente. Aujourd’hui, elles n’y ont plus leur place. Elles témoignent des préjugés et stéréotypes profondément ancrés qui ont contribué au racisme dans nos sociétés modernes. »

L’auteur de Minerais de sang. Les esclaves du monde moderne, vaste enquête sur l’extraction de la cassitérite par des enfants dans les mines du Nord-Kivu au Congo parue en 2012, se lance à la poursuite du tueur de King Kasaï, l’éléphant emblématique du musée, au pied duquel il a demandé de dresser son lit de camp. Le musée commande l’animal pour l’exposition de 1958 et un chasseur professionnel un impressionnant mâle solitaire qui incarne au centre de l’antique rotonde la mauvaise conscience des colons.

À mi-chemin entre son Tintin qu’il connaît sur le bout des doigts et le Kurtz de Conrad, entre naïveté et cruauté, Christophe Boltanski arpente les vestiges d’un Congo pillé dont il finit par honorer les victimes des deux versants de l’histoire dans le soleil levant. Les victimes congolaises du Zoo humain et les pionniers de Léopold, convaincus de leur légitimité. Devenu explorateur, Christophe Boltanski nous entraîne dans une Afrique dense et sauvage si loin et si près du palais de Tervuren.

Une collection prometteuse

La collection recèle bien d’autres trésors et il m’a fallu me contenter de ces quatre textes que j’espère vous avoir donné envie de lire à votre tour. Vous pouvez aussi piocher dans les premiers essais écrits par Kamel Daoud, Lydie Salvayre, Christophe Ono Di Biot et Abdel Abdessemed, Santiago H Amigorena ou Enki Bilal, ayant tous vécu l’expérience au Musée Picasso de Paris. Leonor de Recondo a choisi le musée Greco à Tolède, Bernard Chambaz, le musée Franco Maria Ricci à Parme, Zoé Valdés, le musée Thyssen à Madrid et Jakuta Alikavasonic, le Muséum national d’Histoire naturelle à Paris.

Et je me prends à rêver… et si Alina Gurdiel me proposait de passer une nuit dans le musée de mon choix… Sans hésiter, je choisirais Le Louvre à Abu Dhabi. Je placerais mon lit de camp à côté d’une vitrine dans laquelle médite depuis quelques années maintenant une petite statuette de terre cuite que j’affectionne particulièrement et je lui parlerais de cette merveilleuse osmose entre l’orient et l’occident sous la coupole étoilée de Jean Nouvel.

Et vous, quel musée choisiriez-vous ?