Worth, le magicien de la Haute Couture

L’exposition Worth au Petit Palais est un moment rare pour découvrir les créations historiques de l’inventeur de la Haute Couture. A ne pas rater si vous passez cet été par Paris, jusqu’au 7 septembre 2025.

Charles Frederick Worth (1825-1895), fondateur d’une maison qui incarne l’apogée du luxe parisien, est une figure incontournable de l’histoire de la mode. Né en Angleterre, celui qu’on qualifie aisément d’inventeur de la haute couture, fonde en 1858 la maison « Worth & Bobergh » au 7 rue de la Paix, à Paris. Cette maison qui portera ensuite le seul nom de « Worth », devient le symbole du raffinement et du savoir-faire français et s’étend sur quatre générations et près d’un siècle.

Robe du soir dite « Robe aux lys » portée par la Comtesse Greffulhe, Worth, vers

1896 © Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

Présentée sur 1 100 m2 dans les vastes galeries du Petit Palais, cette rétrospective inédite rassemble plus de 400 pièces — vêtements, accessoires, objets d’art, peintures et arts graphiques— et a pour ambition de mettre en lumière aussi bien les créations que les figures marquantes de la maison Worth. Outre la collection du Palais Galliera, l’exposition bénéficie de prêts rares et prestigieux en provenance de musées internationaux tels que le Philadelphia Museum of Art, le Metropolitan Museum of Art, le Victoria and Albert Museum, le Palazzo Pitti, ainsi que de nombreuses collections privées.

Robe de soirée, Worth & Bobergh, 1862-1865 © Wikipedia Commons

Le parcours suit une chronologie s’étendant du Second Empire à l’entre-deux-guerres et montre comment la griffe Worth, grâce à la vision internationale de son fondateur, est devenue une référence incontestée, contribuant à consolider la place de Paris comme capitale mondiale de la mode.

La première partie de l’exposition retrace les débuts de la maison, son essor et sa clientèle, de 1858 à la veille de la Première Guerre mondiale. Arrivé à Paris en 1846, Charles Frederick Worth débute comme commis chez Gagelin, un marchand renommé, avant de se faire rapidement un nom. En 1858, il fonde la maison « Worth & Bobergh » avec le Suédois Otto Gustav Bobergh, au premier étage du 7 rue de la Paix.

Charles Frederick Worth (1825-1895, photographie de 1892 © Wikipedia Commons

La maison habille la princesse de Metternich, la cour impériale jusqu’à l’Impératrice Eugénie elle- même, imposant sa domination sur la mode parisienne. En 1870, après la séparation avec Bobergh, la griffe devient « Worth ». Des tenues de jour aux manteaux d’opéra, de la tea-gown (robe d’intérieur) aux robes de bal, l’exposition illustre le style Worth, inimitable, à travers un ensemble de silhouettes portées au gré d’une journée.

L’exposition met également en lumière des clientes prestigieuses, telles que l’Italienne Franca Florio, l’Américaine Lady Curzon et l’emblématique comtesse Greffulhe, modèle de la duchesse de Guermantes dans l’œuvre de Marcel Proust. Des portraits peints par Carolus-Duran, La Gandara ou encore Louise Breslau jalonnent l’exposition et témoignent de la volonté, pour ces femmes fortunées, de se voir représentées dans leurs plus belles robes Worth.

Manteau de cour porté par Franca Florio, Worth, 1902 © Museo della Moda e del Costume, Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi, Florence. Ministero della Cultura.

En 1895, le décès de Charles Frederick marque un tournant dans l’histoire de la maison, alors reprise par ses fils, Jean-Philippe et Gaston.

L’exposition fait revivre la mythique rue de la Paix avec ses maisons de couture telles Paquin, Doucet et Dœuillet. Le couturier Poiret, qui ouvre son propre atelier en 1903, fait ses armes chez Worth. Documents et photographies viennent illustrer le fonctionnement de cette maison où des milliers de personnes œuvrent au quotidien : de l’atelier de couture à celui d’emballage en passant par l’atelier du photographe jusqu’aux luxueux salons qui accueillent une clientèle internationale.

Costume de ville, Worth & Bobergh, 1868-1869 © Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

La dernière section se concentre sur le nouvel âge d’or de la maison, au début du XXe siècle. Sous la direction de Jean-Philippe et Gaston Worth, la maison poursuit son expansion. À cette époque, la mode fait un retour au style du Premier Empire, tout en répondant aux nouvelles aspirations de la société avec des silhouettes plus épurées, à la fois droites et fuselées. La maison s’affirme par ses créations, soutenues par la presse spécialisée, notamment La Gazette du Bon Ton.

Cape du soir, Worth, vers 1890 © Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

À partir des années 1920, les fils de Gaston, Jean-Charles et Jacques, prennent la relève. Worth entre alors pleinement dans la modernité. La maison propose à chaque collection de nombreux manteaux, capes, robes de jour et du soir. Le « bleu Worth » s’impose. En 1924, est lancé son premier parfum, Dans la Nuit, suivi de nombreux autres dont les flacons ont été conçus par Lalique comme Vers le Jour, Sans Adieu et Je reviens. L’exposition fait renaître ce dernier grâce à un dispositif olfactif exceptionnel proposé en collaboration avec l’Osmothèque, Conservatoire International des Parfums.

Cette rétrospective est ponctuée par quatre vidéos réalisées, par le journaliste Loïc Prigent, dévoilant les secrets de la confection de quatre vêtements iconiques et les coulisses de leur mannequinage. Des extraits de films complètent le propos, tandis que des stations d’écoute plongent les visiteurs dans l’effervescence et le quotidien de ces maisons de couture. Enfin, un parcours enfant, dédié aux 7-10 ans, leur propose de vivre l’aventure de la mode en aidant le célèbre couturier à inventer la haute couture.

L’exposition s’affirme comme une immersion totale dans l’histoire d’une institution mythique qui a su imposer le luxe et l’élégance à la française. Une page de l’histoire de la mode se déploie, celle du système de la mode tel que nous le connaissons aujourd’hui avec ses défilés et ses stratégies de commercialisation, celle de l’invention de la figure du grand couturier dont les créateurs de mode se réclament encore aujourd’hui.

Historicisme et travestissement

La tendance historicisante qui imprègne la mode en ce dernier tiers du XIXe siècle est omniprésente chez Worth et persiste malgré les changements qui affectent la silhouette. De la Renaissance au XVIIIe siècle, de multiples influences, habilement conjuguées, marquent les collections et en enrichissent la lecture. Crevés, manches bouffantes surdimensionnées, cols Médicis, guipures, jabots et manchettes, fichus, nœuds, ruchés et falbalas, basques, plis Watteau…, les citations sont nombreuses. De la tea-gown à la robe du soir, du collet (cape courte) au manteau d’opéra, les musées américains en conservent d’éloquents témoignages.

Worth, inventeur de l’étiquette à son nom, la griffe du créateur © Fashion Mood Board

En effet, la clientèle d’outre-Atlantique, avide de nouveautés, se presse au 7 rue de la Paix. Cette richesse d’influences se lit également à travers les motifs. Ainsi, le tissu Tassinari & Chatel « Reine des fleurs » utilisé pour une robe du soir tire-t-il son origine de la chambre de Madame du Barry à Versailles. La tea gown de la comtesse Greffulhe reprend pour sa part les motifs en médaillon d’un velours ottoman du XVIe siècle.

Robe de soirée en satin, style Empire, Worth, 1892 © Wikipedia Commons

Animé d’une passion familiale pour le travestissement, Worth donne libre cours à sa prodigieuse créativité lors de mémorables bals costumés organisés à Paris, Londres, New York, qui contribuent à son immense renommée. La prédilection de la maison pour l’historicisme s’y exprime pleinement. Nombre de costumes s’inspirent de portraits célèbres des maîtres anciens.

Clientes et moments d’exception

Prisées des têtes couronnées et de l’aristocratie, les créations de Worth rayonnent dans les cours européennes. La robe de mariée, la robe de présentation, le manteau de cour et la robe de cérémonie figurent parmi les spécialités de la maison. Tant et si bien que Worth choisit, pour se représenter à l’Exposition universelle de 1900, de mettre à l’honneur les préparatifs d’une robe de présentation à la cour.

Ensemble de soirée, Worth, 1887 © Wikipedia Commons

En 1867, Worth livre la robe de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, mieux connue sous le nom de Sissi, lors de son couronnement de reine de Hongrie. La maison crée aussi les garde-robes des tsarines, exposées au 7 rue de la Paix avant leur expédition en Russie, pour les couronnements d’Alexandre III, en 1883, et de Nicolas II, en 1896. Les liens avec les cours d’Espagne et du Portugal sont également étroits. Quoique la reine Victoria préfère les toilettes des couturières anglaises, l’aristocratie britannique affectionne les créations de la maison Worth. Pour preuve, Worth ouvre au tout début du XXe siècle une succursale à Londres, au moment où les préparatifs du couronnement d’Édouard VII battent leur plein.

Robe du soir flapper, dit Charleston. Lamé, soie, fils métalliques, verre et métal, Worth, 1925 © Collection Louis Vuitton.

Mises à l’honneur dans cette salle, les toilettes de l’Italienne Franca Florio, de l’Américaine et Britannique Mary Victoria Leiter, ainsi que de l’extraordinaire comtesse Greffulhe, modèle de la duchesse de Guermantes de Proust, rappellent jusqu’où s’étend le règne de Worth sur la mode internationale.

Worth et la Russie

Dans une très belle interview parue sur le site Fashion Mood Board (lisez l’interview complète ici), Marine Kisiel, une des commissaires de l’exposition Worth, parle des liens du grand couturier avec l’Empire des Tsars :

« M: Parlez-nous de la cape de la comtesse Greffulhe de 1904, entrée au Palais Galliera en 1980, qui est un cadeau du tsar Nicolas II, mais également est un caftan traditionnel d’origine ouzbek, revisité par Worth ?

Marine Kisiel : La façon dont cette pièce a été reprise, aujourd’hui, on appellerait cela de l’appropriation culturelle. La pièce pose beaucoup de questions parce qu’elle raconte des hybridations entre les cultures, mais aussi témoigne d’un dialogue entre un couturier et une clientèle d’exception. Finalement, la pièce est très allégorique des rapports entre les mondes. Elle célèbre également une Europe qui va disparaître. En 1914, première guerre mondiale. En 1917, chute de la Russie impériale. Cette cape illustrant la relation entre une aristocrate et une star, cache un monde qui est sur le point de s’écrouler. Une pièce unique! C’est toute une trajectoire.

Robe de l’Impératrice Maria Feodorovna de Russie, Worth, année 1880, Musée de l’Ermitage © DR

M: Quelle est sa relation avec le tsar Nicolas II ?

Marine Kisiel : Nicolas II est venu à Paris au moment de l’alliance franco-russe. Il y a une proximité entre la IIIème République et le grand Empire russe. Ce qui est certain, c’est qu’après avoir vu tant de merveilles signées Worth, on ne peut qu’être sûr que le goût de la comtesse de Greffulhe n’existe pas ailleurs. Cela remet en perspective la suprématie de Worth qui s’impose à ses clientes, décident des tissus et des formes. Il prend toutes les décisions. Quand on voit la garde-robe de la comtesse Greffulhe, les robes ne se ressemblent pas et ne ressemblent à celles de personne. Il s’agit ici d’un dialogue que le couturier entretient avec ses clientes. »

Les robes de Worth de Madame Tolstoï

Mon arrière-grand-mère Zénaïde Tolstoï (1880-1961) aimait s’habiller chez Worth, et aussi chez Paquin. Elle n’était pas la seule parmi ses amies de Saint-Pétersbourg à s’habiller chez les grands couturiers de Paris, c’était un must parmi les familles pétersbourgeoises. Au moment de la révolution, les Tolstoï s’étaient réfugiés dans leur maison d’Odessa, une ville qui était alors moins soumise aux violences que Pétersbourg ou Moscou. Leur grande maison surplombait le port, elle est aujourd’hui devenue le consulat de Chine. Mais en mars 1919, devant l’avancée des bolchéviques, ils ont dû définitivement quitter Odessa pour se réfugier à Constantinople. Arrivés en famille sur le quai pour s’embarquer à bord du paquebot Pierre le Grand, le capitaine, qui était un Coréen d’origine, a annoncé à Zénaïde Tolstoï qu’elle avait trop de bagages.

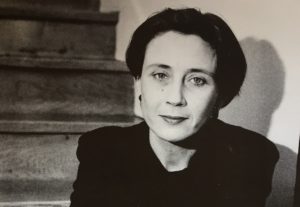

Zénaïde Tolstoï, née Bekhteeff, dans sa propriété de Pikov en Podolie, été 1910 © archives Grégoire Tolstoï

En effet, le bateau était plein de réfugiés, et la place manquait à bord. Mon arrière-grand-mère, qui n’avait pas l’habitude de s’occuper des aspects pratiques de l’existence, a alors simplement dit à Assia, sa femme de chambre : « Fais le tri, et n’emporte que les malles les plus importantes. » Une fois en mer, Zénaïde Tolstoï est venue s’assurer que ses ordres avaient été bien exécutés. Lorsqu’elle fit ouvrir ses malles, celles-ci étaient pleines de ses robes de chez Worth. Mais les caisses contenant l’argenterie, les icônes, les objets de valeur, tout était resté à quai. Assia, femme de chambre consciencieuse, avait pensé que le plus important pour sa maîtresse était d’être bien habillée. Et tant pis pour les objets précieux. Quant aux robes de chez Worth d’avant-guerre, lorsque ma famille arriva à Nice en 1920, elles étaient déjà démodées. Les Années Folles commençaient.

Robe de cour russe de la duchesse Marie Maximilianovna de Leuchtenberg (1841-1914), arrière-petite-fille de Joséphine de Beauharnais, Worth, 1888, Indianapolis Museum of Art © Indianapolis Museum of Art

Exposition Worth, Petit Palais, Paris, jusqu’au 7 septembre 2025.

Worth, créateur de la Haute Couture:

La mode et la mort : décryptage des traditions